Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 211

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 211

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 211 краткое содержание

Как ИТ могут заработать на «закручивании гаек» государствами? Автор: Михаил Ваннах

Очередной пароксизм acquihire у Yahoo, или Тайный учитель Мариссы Майер Автор: Сергей Голубицкий

Google Glass: техника втирания очков в эпоху постдарвинизма Автор:

Как богатые уничтожают прогресс высоких технологий Автор: Сергей Голубицкий

Технологии на страже кошмаров нашего будущего Автор: Сергей Голубицкий

Два фильма о любви 2013 года как послесловие к книге Освальда Шпенглера Автор: Сергей Голубицкий

7 февраля 2014 года — день истины, определивший вектор самосовершенствования Автор: Сергей Голубицкий

Будут ли проблемы у пользовательского софта в 2014 году? (по мотивам прогноза Тима Брея) Автор: Сергей Голубицкий

Весеннее обострение мыловаров Автор:

IT-рынокВеб на пороге Большого взрыва: частные домены высшего уровня открыты для всех желающих! Автор: Евгений Золотов

Десять лет Facebook: всё только начинается! Автор: Андрей Васильков

Знакомьтесь: Сатья Наделла! Какой станет Microsoft с новым CEO? Автор: Евгений Золотов

Ни кнутом, ни пряником, ни добрым словом: цифровое пиратство неизлечимо? Автор: Евгений Золотов

ПромзонаКлимат-контроль для целого острова Автор: Николай Маслухин

Слой дополненной реальности, делающий «умным» любой телевизор Автор: Николай Маслухин

Пока Amazon думает, пивовары Lakemaid Beer доставляют пиво дронами Автор: Николай Маслухин

Визуализация олимпийских объектов Сочи 2014 на улицах Нью-Йорка Автор: Николай Маслухин

Каюты круизного лайнера оснастят виртуальными окнами Автор: Николай Маслухин

ТехнологииСнегокалипсис в Атланте: как пять сантиметров снега парализовали огромный город Автор: Евгений Золотов

Акустический циркулятор: «одностороннее зеркало» для звука Автор: Олег Нечай

Меньше, да лучше: «фотошопы» и «офисы» обречены, будущее за мобильными приложениями! Автор: Евгений Золотов

ГидЧетыре проверенных способа скачать видео с Instagram Автор: Олег Нечай

Приложение Amazon на лету распознаёт товары с помощью камеры (и складывает в виртуальную корзину покупателя) Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 211 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К оглавлению

Как богатые уничтожают прогресс высоких технологий

Сергей Голубицкий

Опубликовано04 февраля 2014

Сегодня у нас драматичная и захватывающая тема: будем судить строгим пролетарским судом денежные мешки по обвинению их в уничтожении научно-технического прогресса! Начнём с исследованияБарри Синамона, аналитика-консультанта Федерального резервного банка Сент-Луиса, и Стивена Фаццари, профессора экономики Университета имени Вашингтона, озаглавленного «Неравенство, Великая депрессия и медленное восстановление» и опубликованного 23 января 2014 года.

Исследование хоть и небольшое (43 страницы), но очень нудное, переполненное трёхэтажными статистическими формулами, выкладками и графиками. Оно нам надо? Правильно, не надо. Поэтому сведём его к выводам, доказательству которых служат все эти техникалии:

— американская экономика пережила тяжелейшую рецессию, которая началась в конце 2007 года. Официально восстановление экономики пошло в середине 2009 года, однако этот процесс идёт беспрецедентно медленными темпами;

— рецессии предшествовали два процесса — сокращение личных сбережений населения, которое началось в середине 80-х годов, и ипотечный бум, ставший возможным благодаря массовому льготному кредитованию;

— кульминацией этих двух тенденций (когда сбережения полностью сошли на нет, возможности своевременного погашения ипотечных кредитов не стало и лавка для льготного кредитования захлопнулась) и явилась новая Великая депрессия;

— анализ означенных тенденций выявил удивительную закономерность: между паттернами доходов и трат, характерных для 95% населения, и самой богатой прослойкой (5%) существует феноменальная разница! Долги 95% стабильно росли, потребление стабильно сокращалось, а долги 5% оставались практически неизменными, зато потребление фактически удвоилось за отчётный период;

— причина этих паттернов банальна: доходы 95% населения постоянно сокращались, а доходы 5% постоянно росли;

— на протяжении 20 лет (1960–1980) доля доходов 5% самых богатых людей страны оставалась стабильно неизменной (чуть более 20% от совокупности всех доходов частных лиц), зато с 1980 по 2013 год чуть ли не удвоилась и достигла 36%:

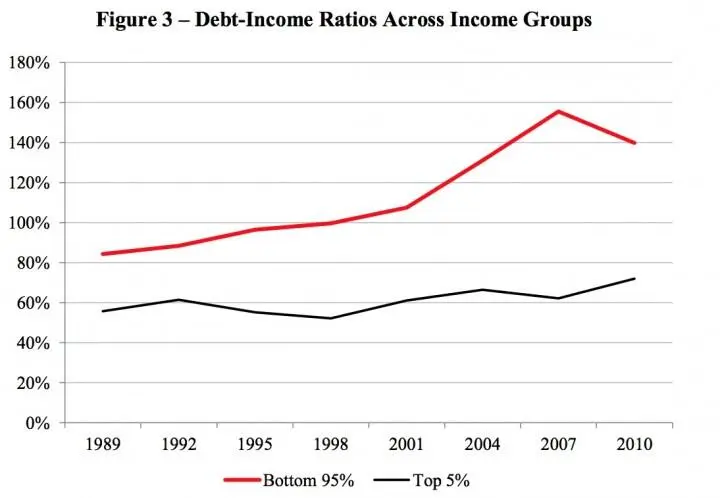

— ярче всего убийственная динамика, подрывающая экономические основы общества, видна на графике отношения долгов к доходам: за последние 20 лет эта пропорция удвоилась для 95% населения и практически не изменилась для 5% самых богатых граждан:

— из выявленных закономерностей Синамон и Фаццари делают вывод, что выход социального неравенства на новый качественный уровень не позволяет экономике восстановиться после рецессии, поскольку уровня потребления, характерного для 5% самых богатых людей страны, явно недостаточно для полноценного выздоровления.

А теперь самое захватывающее. Описанные тенденции, конечно, не являются ноу-хау Синамона / Фаццари и хорошо известны корпоративным маркетологам. Экономический аналитик The New York Times Нельсон Шварцотметил тревожную тенденцию « вымывания среднего класса» на уровне всего спектра потребительского ассортимента: на прилавках сегодня мы находим либо дорогущие товары класса high-end (для потребления 5% — элиты), либо дешёвый низкосортный мусор (для остальных 95% — бедолаг). Среднего класса нет в демографии — нет и «крепких середнячков» среди потребительских товаров.

Самую интересную (для нашей аудитории :) точку в дискуссииставит Мэтью Иглесиас из Slate, интерполируя закономерности, проанализированные Синамоном / Фаццари, на сферу высоких технологий. По мнению колумниста, разделение потребления сообразно паттернам, характерным для 95 и 5 процентов населения, губительно для технологических инноваций.

Интересна логика Иглесиаса: поскольку тон на рынке сегодня задают самые богатые потребители, то можно предположить, что их запросы и определяют основной вектор развития высокотехнологичных потребительских товаров. Проблема в том, по мысли Иглесиаса, что потребительский паттерн денежных мешков безразличен непосредственно к технологиям, а заинтересован лишь в том, что автор называет «positional value» — ценностью, зависящей от посторонних факторов вроде моды и социальных потребительских клише: «Речь не идёт о покупке по-настоящему классного катера, а о покупке яхты, которая была бы просто больше, чем у гендиректора конкурирующей фирмы».

Иглесиас допускает: на то, чтобы товар получил статус high-end, нужно вложить в него немалую долю креативности, однако креативность, направленная на удовлетворение запросов показухи, несколько отличается от креативности в области высоких технологий.

Из всего сказанного Мэтью Иглесиас делает блестящий вывод: «Когда массовый рынок умирает, самое выгодное для бизнеса — фокусироваться на брендинге и эксклюзивности и бессмысленных по сути играх в конкуренцию, но никак не на распространении перспективных новых идей».

Признаюсь: интерполяция американского коллеги меня поначалу просто восхитила. В голову сразу полезли десятки примеров того, как элитное потребление рождает технологических монстров: вспомните хотя бы самые дорогие телефоны — от Vertu до Gresso или Mobiado (я как-то раз описывал эти позорища в « Народной элитарности»); в технологическом отношении они и в самом деле убоги до бесконечности. Даже если взять самую продвинутую в технологическом отношении ИТ-продукцию, претендующую на класс high-end, — смартфоны и планшеты Apple, — то и они окажутся чуть ли не на два поколения позади того, что принято считать подлинным авангардом технологической мысли в соответствующий момент времени.

Восхищение моё можно оправдать тем, что примеры с Vertu и Apple лежат на самой поверхности и как бы напрашиваются на роль иллюстрации гипотезы Иглесиаса. Стоит, однако, копнуть чуть-чуть глубже, как окажется, что эта гипотеза бесконечно ошибочна. Причём примеры можно черпать практически в любом направлении: посмотрите на элитный автопром (реально элитный — тот самый, который от $200 тыс. за машинку) и сравните эту продукцию в чисто технологическом отношении с тем, что составляет сегодня пресловутый средний класс (о ширпотребе речь применительно к прогрессу технологий, разумеется, вообще не идёт: там все делается по остаточному принципу)!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: