Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 218

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 218

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 218 краткое содержание

Правила игроделов, или Необыкновенный луддизм Автор: Лёха Андреев

О гнилых «моделях отношения к языку» Автор:

Мировой заговор в ощущениях свиньи и жёлудя Автор: Василий Щепетнёв

Санкции США как шанс для развития национальной платёжной системы Автор: Михаил Ваннах

Карты, гены, два гугла Автор: Лёха Андреев

IT-рынокIntel уходит с рынка решений для бизнес-аналитики Автор: Андрей Васильков

Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift Автор: Михаил Карпов

Apple и её «чудеса» Автор: Евгений Золотов

XP: обратный отсчёт Автор: Евгений Золотов

ПромзонаPhilips запускает в продажу лампы, напечатанные на 3D-принтере Автор: Николай Маслухин

Велосипеды: подножка и замок «в одном флаконе» Автор: Николай Маслухин

Принтер-газонокосилка Автор: Николай Маслухин

На сайте NASA можно проголосовать за дизайн будущего скафандра Автор: Николай Маслухин

Модульный рюкзак-трансформер для современного горожанина Автор: Николай Маслухин

Терралаб«8-ядерные смартфоны»: популярность и реальность Автор:

ТехнологииMS Office для iPad — как возвращение к истокам и признание поражения Автор: Евгений Золотов

Бездна электронных глаз: создана сверхминиатюрная безлинзовая камера Автор: Андрей Васильков

Как сесть за трюки с адресной строкой — и освободит ли понимание Эндрю Архнаймера? Автор: Евгений Золотов

Объёмные принтеры позаботятся об обеде Автор: Михаил Ваннах

На своих двоих: можем ли мы отказаться от импортных ИТ? Автор: Евгений Золотов

Гид6 альтернативных бесплатных аудиоплееров для Mac OS X Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 218 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

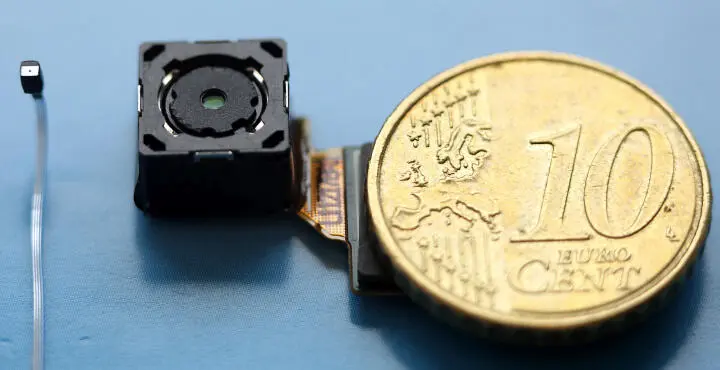

Основным ограничивающим фактором здесь остаётся оптика объектива. Её нельзя уменьшать без резкого ухудшения качества снимков и возможностей камеры.

Миниатюризации линз работает только до определённого момента. Чем меньше становятся размеры объектива, тем больше искажений и лимитов приходится учитывать. Нельзя изменять фокусное расстояние, становится труднее точно передать на снимке геометрию криволинейных поверхностей, усиливаются потери света и аберрации.

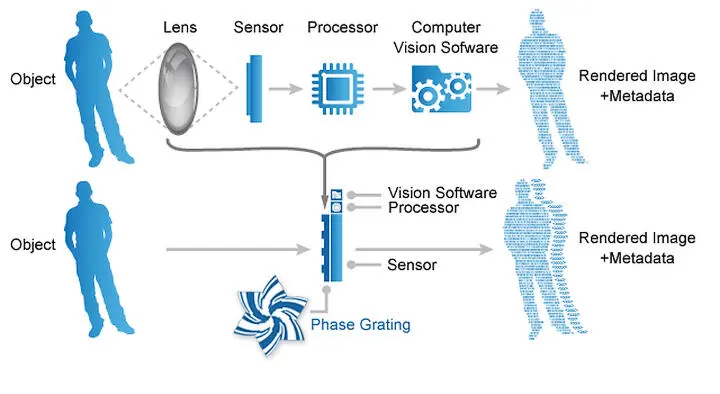

Руководитель исследовательской группы Патрик Гилл (Patrick Gill) занимает должность старшего научного сотрудника отдела лицензирования технологий компании Rambus. Он считает, что один из способов решения проблемы создания сверхминиатюрных камер заключается в полном отказе от изогнутых линз объектива.

«Наша цель состоит в том, чтобы добавить “глаза” любому цифровому устройству, независимо от того, насколько оно мало», — поясняет Гилл. Он утверждает, что для создания камер нового поколения задачу формирования изображения следует полностью переосмыслить.

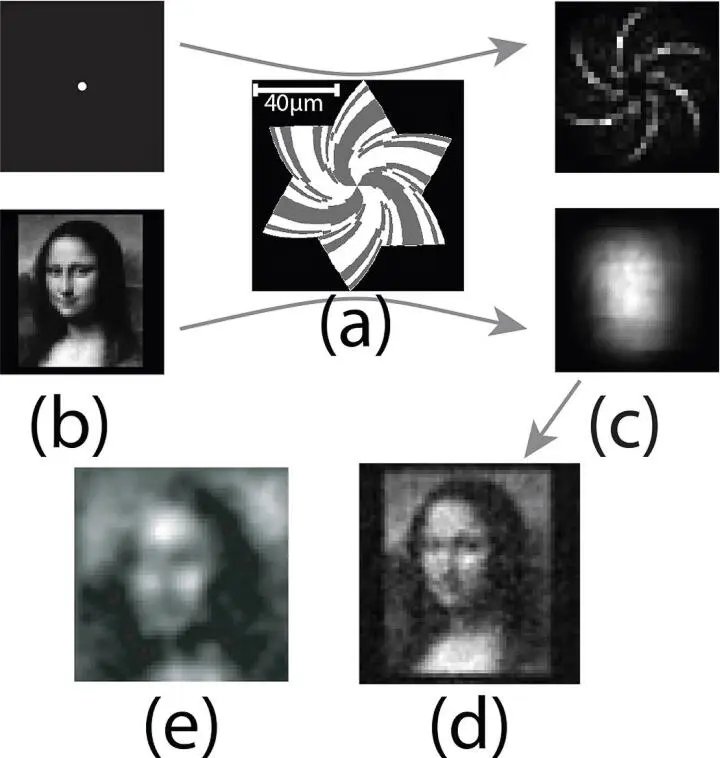

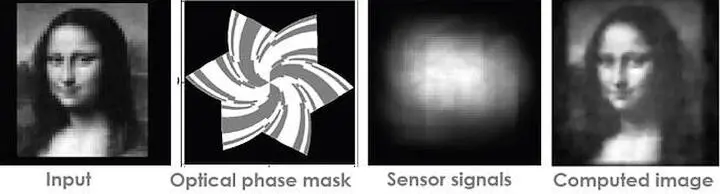

В конечном счёте её будет выполнять сам микроскопический светочувствительный датчик. У созданного Гиллом прототипа он имеет спиралевидную форму, а продвинутый алгоритм обработки сигнала восстанавливает данные изображения просто по характеру изменения света.

«Сейчас дело даже не в том, чтобы сделать камеры высокого разрешения нового типа, — пишет Гилл. — Важно создать самый маленький, самый дешёвый, самый простой в изготовлении оптический датчик, который все ещё сможет получать достаточно информации и показывать происходящее вокруг».

Исследователь из MIT Гордон Вейцштейн (Gordon Wetzstein) отмечает, что, хотя сама технология и выглядит перспективно, пока ещё не ясно, какой именно будет серийно выпускаемая модель безлинзовой камеры и насколько хороша она окажется.

«Гилл показал мне двадцать восемь прототипов с разными дифракционными структурами: спирали, перекрестия, пятиугольники, — говорит Верцштейн. — Крошечный сегмент чипа в виде спирали успешно захватывал тестовые изображения. Среди них были репродукции картин «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Купальщицы» Жоржа Сера, фото Джона Леннона». Все снимки получились нечётким, хотя и узнаваемыми. Для прототипа с разрешением 128×128 пикселей это хороший результат.

В обычной цифровой камере сенсор состоит из миллионов светочувствительных элементов, которые вместе фиксируют текущие значение яркости фрагментов изображения.

Безлинзовая камера Rambus работает совершенно иначе. Свет проходит через дифракционную решётку спиралевидной формы. Он отклоняется каждый раз специфическим образом и вызывает серию сигналов на светочувствительном элементе размером с остриё иглы.

Полученный набор импульсов описывает, как объекты перед камерой влияют на характер распространения света. Изображение этих предметов восстанавливается как сумма этих отклонений от идеального варианта, в котором перед камерой находится только перпендикулярно расположенный и равномерно освещённый лист белой бумаги.

Крошечные камеры Rambus могут быть легко интегрированы в самые разные вещи — от игрушек и носимых гаджетов до систем безопасности любого уровня. При серийном производстве их добавление практически не изменит конечной стоимости устройств.

К оглавлению

Как сесть за трюки с адресной строкой — и освободит ли понимание Эндрю Архнаймера?

Евгений Золотов

Опубликовано27 марта 2014

Одна из замечательных особенностей цифровой эпохи кроется в смысловых коллизиях, возникающих на стыке нового «цифрового» и старого «аналогового» миров. Грубо говоря, всякую новую идею, технологию, механизм, можно уподобить чему-то из старого мира — попытаться «измерить» виртуальный объект привычными нам нравственными, правовыми, физическими мерками. Но отнюдь не факт, что аналогия сработает!

Примеров тому масса, и вы сами легко назовёте несколько. Как оценить что-нибудь сложность программы: байтами, строками, человеко-часами? Расценивать ли обмен гиперссылкой на контент как обмен самим контентом? А предоставление документа для скачки в файлообменной сети — это его распространение? И отнимаем ли мы у владельца оригинального файла, когда изготовляем копию?

Список можно продолжать, но нам сейчас важно другое. Хорошо, если разница в понимании цифровых феноменов не портит никому жизнь. А ведь бывает и так, что от неё зависит человеческая свобода! Как в истории с американцем Эндрю Арнхаймером, из которого «прогрессивные круги» вот уже год пытаются изобразить борца за права человека номер один.

Подробно об Эндрю, более известному как Weev, о совершённом им проступке и проповедуемой (но не исповедуемой) идее антибезопасности рассказывалось в этой колонке ровно год назад (см. « По стопам Аарона Шварца»). Поэтому за подробностями отсылаю к той публикации, а здесь напомню только самые существенные детали. Weev — 28-летний бородач с весьма специфическим чувством юмора, много лет балансировавший на тонкой грани между «чёрным» и «белым» хакерством. Говорят, он похитил миллионы, но доказательств нет, да и в тюрьму попал за другое — за обнаружение и эксплуатацию глупой ошибки в веб-сервере корпорации AT&T. Просто подменяя символы в адресной строке браузера, он с товарищем сумел вытянуть из AT&T сто тысяч почтовых адресов, принадлежащих клиентам компании. И ровно год назад получил за это 41 месяц тюрьмы плюс «бонусы» вроде временного ограничения доступа в Сеть.

Откровенно говоря, приговор смущал многих уже тогда. Ведь Эндрю осудили по допотопному, 1984 года, закону «О компьютерных злоупотреблениях» ( CFAA). Его принимали, когда свирепствовала холодная война, — чтобы помешать шпионам, но он работает и по сей день — неадекватно сурово карая за компьютерную «бытовуху». Его применение сравнивают с лечением болезни дубиной, когда достаточно всего лишь таблетки. И приснопамятного Шварца, кстати, чуть было не засудили по нему же.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: