Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 218

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 218

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 218 краткое содержание

Правила игроделов, или Необыкновенный луддизм Автор: Лёха Андреев

О гнилых «моделях отношения к языку» Автор:

Мировой заговор в ощущениях свиньи и жёлудя Автор: Василий Щепетнёв

Санкции США как шанс для развития национальной платёжной системы Автор: Михаил Ваннах

Карты, гены, два гугла Автор: Лёха Андреев

IT-рынокIntel уходит с рынка решений для бизнес-аналитики Автор: Андрей Васильков

Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift Автор: Михаил Карпов

Apple и её «чудеса» Автор: Евгений Золотов

XP: обратный отсчёт Автор: Евгений Золотов

ПромзонаPhilips запускает в продажу лампы, напечатанные на 3D-принтере Автор: Николай Маслухин

Велосипеды: подножка и замок «в одном флаконе» Автор: Николай Маслухин

Принтер-газонокосилка Автор: Николай Маслухин

На сайте NASA можно проголосовать за дизайн будущего скафандра Автор: Николай Маслухин

Модульный рюкзак-трансформер для современного горожанина Автор: Николай Маслухин

Терралаб«8-ядерные смартфоны»: популярность и реальность Автор:

ТехнологииMS Office для iPad — как возвращение к истокам и признание поражения Автор: Евгений Золотов

Бездна электронных глаз: создана сверхминиатюрная безлинзовая камера Автор: Андрей Васильков

Как сесть за трюки с адресной строкой — и освободит ли понимание Эндрю Архнаймера? Автор: Евгений Золотов

Объёмные принтеры позаботятся об обеде Автор: Михаил Ваннах

На своих двоих: можем ли мы отказаться от импортных ИТ? Автор: Евгений Золотов

Гид6 альтернативных бесплатных аудиоплееров для Mac OS X Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 218 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему это дело всего общества? Да потому что при параличе финансовой системы мало не покажется никому — точно так же, как ни один орган организма не выигрывает при всяких там инфарктах-инсультах… Мелкий бизнес надеется обойтись «чёрным налом»? Не обойдётесь, дорогие друзья, национальный криминал моратория на ограбление «чёрных кассиров» принимать не собирается. Слишком уж приличные суммы нынче бродят даже у тех, кто трудится по «упрощёнке», а то и по «вменёнке»…

И вот забавно, что даже отечественная законодательная власть, которую обычно приято ругать, сделала всё как надо. Почти три года назад опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня. Возможно, специалисты и найдут в нём недостатки, но при беглом прочтении он кажется ничем не уступающим регулирующим актам других развитых стран. Так что самое важное для такой деликатной сферы, как денежное обращение, — юридическое обеспечение — уже есть.

Правда, тот закон писался в совсем иных внешнеполитических условиях. О второй холодной войне речи ещё не было, и пункт об обязательном размещении процессинговых центров на территории России в него не включили. Это позволило владельцам платёжных систем сэкономить от $30 до $50 млн на локализации расчётов, в результате чего из 200 миллионов эмитированных в России пластиковых банковских карт на Visa и MasterСard приходится примерно 95%. Неплохой бизнес, не правда ли?

Но — не дающий права создавать неудобства доверившим платёжной системе проведение своих операций денежного обращения. Даже если обязанность приостановить платежи и налагается на Visa International Service Association законодательством США. Ну не отдаёт никто ключи от квартиры и домашнего сейфа соседу… Поэтому то переход на китайскую платёжную систему unionPayальтернативой и не является, несмотря на сугубо доброжелательные к России заявления агентства Синьхуа. Платёжную систему надлежит иметь свою, смогла же сделать это маленькая Белоруссия, в которой свыше половины населения пользуется национальной « БЕЛКАРТ».

Причём дело это может быть в высшей степени рентабельным для отечественного финансового сектора и — косвенно — для отечественного ИТ-бизнеса. Депутат Госдумы прошлого созыва Алексей Багаряков, дальновидно продвигавший идею национальной платёжной системы три года назад, считал, что российские пользователи платят американским платёжным системам около 120 млрд рублей в год за использование их платёжных карт. А за 9 месяцев прошлого года российские картодержатели совершили«карточных» операций на 7,1 трлн рублей; если 85–90% приходится на американские системы, то при комиссии в 1,4–1,5% речь идёт о 80–90 млрд рублей за три квартала.

Отечественному бизнесу (в смысле — российским финансистам) явно стоит вложиться (в смысле — заплатить нашему ИТ-бизнесу за создание процессинговых центров, перепрограммирование оборудования, всяких там банкоматов и платёжных систем) в развёртывание национальной платёжной системы. Перефразируя и усиливая известную сентенцию о том, что не желающий кормить свою армию будет кормить чужую, скажем, что не имеющей своей платёжной системы подобен тому, кто способен жить лишь на аппарате искусственного кровообращения, будучи к нему привязан намертво…

К оглавлению

Карты, гены, два гугла

Лёха Андреев

Опубликовано24 марта 2014

Последняя колонка Михаила Ваннаха, посвящённая « демографическому оружию Америки», изрядно меня повеселила. Напомню суть: некий умник в «Форбсе» предложил план возмездия, согласно которому США должны переманить к себе всех умников из России. Читатели Михаила стали всерьёз обсуждать эту идею, и никто не вспомнил известный психологический принцип: люди часто пугают других тем, чего сами боятся. Правда в том, что для современной Америки ещё одна волна эмигрантов-умников — это катастрофа. Единственное, чем США реально будут отвечать на воссоединение Крыма с Россией, — это молитва за интернет. Чтобы он, великий и широкополосный, ни в коем случае не разорвал свои битовые скрепы, соединяющие Америку с Россией. Чтобы понять это, нужно посмотреть на историю совсем с другой стороны. Не с политической, а с генетической.

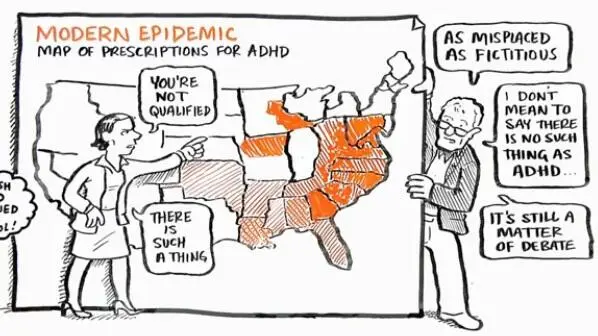

Иллюстрация, которую вы видите выше, взята из презентации Кена Робинсона, известного борца с консервативной системой всеобщего образования. Робинсон раскачивает один из идолов современной западной психологии — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ или ADHD). В Америке эту «болезнь» уже давно и активно лечат антидепрессантами. Стоит ребёнку продемонстрировать излишнюю импульсивность, отказаться от выполнения рутинных заданий — и его начинают пичкать таблеточками. Робинсон же полагает, что это не болезнь вовсе, а некий особый тип творческих людей, которые просто не вписались в современную систему.

Идея не нова: появилась она ещё в 90-е в виде гипотезы « Охотников и фермеров». Её автор Том Хартманн считает, что люди с ADHD — это «охотники», которые не востребованы в мирное время «фермеров». Изначально говорилось лишь о психотипах, однако в XXI веке появились более серьёзные доказательства — тот самый «ген авантюризма», о котором я упоминал в одной из прошлых колонок. Мозг людей с таким геном хуже принимает «сигнал счастья» (дофамин). Им требуется больше новых и ярких ощущений. Именно такие люди часто становятся путешественниками: у тех, чьи предки вели кочевой образ жизни, «ген новизны» встречается чаще, чем у оседлых племён.

Но что будет, если путешественник и авантюрист достигнет земли обетованной? Что станет с его потомками? Бегать за счастьем уже не надо, всё хорошо. Но гены остались! Логично, что прирождённого авантюриста начинает крючить от рутины.

А теперь обратите внимание на карту, которая размещена в центре карикатуры Кена Робинсона: это карта частоты проявления СДВГ в США. Кто не верит карикатурам, можно поглядеть на более подробные данные. Картинка очевидная: больше всего СДВГ на восточном побережье, куда век за веком прибывали эмигранты. Все эти психи, революционеры и умники из других стран. Но их детям уже не с чем бороться... разве что взорвать Америку изнутри, когда кончатся антидепрессанты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: