Нейл Мэтью - Основы программирования в Linux

- Название:Основы программирования в Linux

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«БХВ-Петербург»

- Год:2009

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-0289-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нейл Мэтью - Основы программирования в Linux краткое содержание

В четвертом издании популярного руководства даны основы программирования в операционной системе Linux. Рассмотрены: использование библиотек C/C++ и стандартных средств разработки, организация системных вызовов, файловый ввод/вывод, взаимодействие процессов, программирование средствами командной оболочки, создание графических пользовательских интерфейсов с помощью инструментальных средств GTK+ или Qt, применение сокетов и др. Описана компиляция программ, их компоновка c библиотеками и работа с терминальным вводом/выводом. Даны приемы написания приложений в средах GNOME® и KDE®, хранения данных с использованием СУБД MySQL® и отладки программ. Книга хорошо структурирована, что делает обучение легким и быстрым.

Для начинающих Linux-программистов

Основы программирования в Linux - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этой главе мы описываем установку только заранее откомпилированных версий MySQL.

Пакеты MySQL

Если по какой-то причине вам вместо стандартной версии нужно загрузить MySQL из Интернета, для подготовки и выполнения примеров из этой книги следует применять сборку Standard общедоступной версии (community edition). Вы увидите, что в нее включены пакеты Мах и Debug. Пакет Max содержит дополнительные средства, такие как поддержка необычных типов файлов для хранения и развитых средств, например кластеризации. Пакеты Debug откомпилированы с дополнительным кодом отладки и отладочной информацией; к счастью, вам не понадобится отладка на столь низком уровне.

Примечание

Не используйте версии Debug при эксплуатации; производительность снижается из-за дополнительной поддержки отладочных средств.

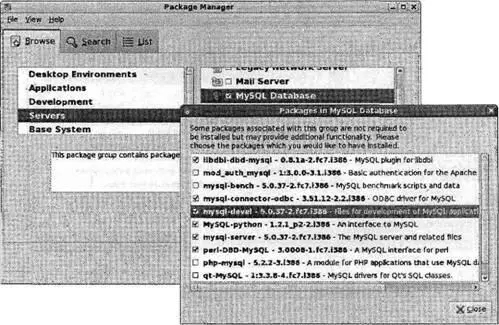

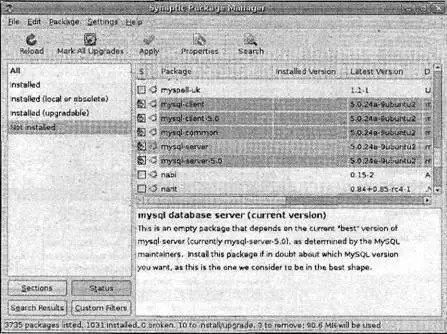

Для разработки приложений на базе MySQL вам придется установить не только сервер, но и библиотеки разработки. Как правило, в вашем диспетчере пакетов (package manager) есть вариант MySQL, нужно только убедиться в том, что установлены и библиотеки средств разработки. На рис. 8.1 показан диспетчер пакетов, готовый установить MySQL с дополнительным пакетом средств разработки, выделенным и готовым к установке.

Рис. 8.1

В других дистрибутивах организация пакетов немного иная. Например, на рис. 8.2 показан объединенный диспетчер пакетов дистрибутива Ubuntu, готовый к установке MySQL.

Рис. 8.2

Установка MySQL также создает пользователя "mysql", имя которого по умолчанию применяется как имя процесса-демона сервера MySQL.

После установки пакетов необходимо проверить, запущена ли автоматически СУРБД MySQL. Во время написания книги некоторые дистрибутивы, например, Ubuntu делали это, в то время как другие, такие как Fedora, нет. К счастью, очень легко проверить, работает ли сервер MySQL:

$ ps -el | grep mysqld

Если вы видите один или несколько выполняющихся процессов mysqld, следовательно, сервер стартовал. Во многих системах вы также увидите процесс safe_mysqld, утилиту для запуска реального процесса mysqld с корректным идентификатором пользователя.

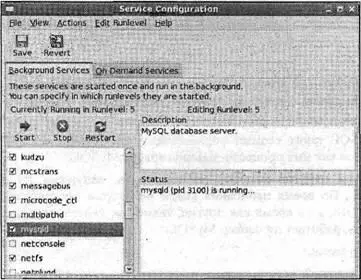

Если нужно запустить (или перезапустить либо остановить) сервер MySQL, можно использовать панель управления сервисами GUI (GUI services control panel). Панель настройки сервисов (Service Configuration pane) дистрибутива Fedora показана на рис. 8.3.

Рис. 8.3

Вам следует применить редактор настройки сервисов для того, чтобы определить, хотите ли вы, чтобы сервер MySQL автоматически стартовал при каждом запуске ОС Linux.

Настройка после установки

Предположим, что все идет как надо, СУБД MySQL установлена и стартовала с общим стандартным набором параметров. Это предположение можно проверить:

$ mysql -u root mysql

Если вы получите сообщение "Welcome to the MySQL monitor" ("Добро пожаловать в монитор MySQL") и затем приглашение

mysql>, значит, сервер выполняется. Конечно, любой пользователь вмиг может подключиться к серверу и получить права администратора, но мы рассмотрим это лишь вкратце. Попробуйте ввести \sдля получения некоторой дополнительной информации о вашем сервере. Когда насмотритесь, введите quitили \qдля выхода из монитора.

Дополнительную информацию можно получить с помощью команды

mysql -?, которая выводит еще больше подробностей, касающихся сервера. В выводе есть одна деталь, которую следует проверить. После списка аргументов обычно выводится строка Default options are read from the following files in the given order:(Текущие параметры считаны из следующих файлов в заданном порядке:). Она указывает, где найти файл конфигурации, который следует использовать для настройки вашего сервера MySQL. Стандартный файл конфигурации -— /etc/my.cnf, хотя в некоторых дистрибутивах, например Ubuntu, применяется файл /etc/mysql/my.cnf.

Состояние работающего сервера можно также проверить с помощью команды

mysqladmin:

$ mysqladmin -u root version

Вывод не только подтвердит запуск, но и предоставит номер версии используемого вами сервера.

Еще один полезный аспект применения команды

mysqladmin— проверка конфигурационных параметров запущенного сервера с помощью опции variables:

$ mysqladmin variables

Эта команда выводит длинный список значений переменных. Пара особенно полезных — переменная

datadir, сообщающая о том, где MySQL хранит данные, и переменная have_innodb, обычно равная YESи указывающая на то, что поддерживается универсальный механизм хранения данных (storage engine) InnoDB. MySQL поддерживает ряд механизмов хранения, представляющих собой низкоуровневую реализацию обработчиков для хранения данных. Наиболее популярные (и самые полезные) — InnoDB и MyISAM, но есть и другие, например механизм хранения в оперативной памяти (memory engine), совсем не использующий долговременную память, или CSV-механизм, применяющий файлы с переменными, разделенными запятыми. У разных механизмов хранения различные функции производительности. В настоящее время мы рекомендуем InnoDB как механизм хранения для баз данных общего назначения, представляющий собой компромиссное решение с точки зрения производительности и поддержки заданных связей между различными элементами данных. Если поддержка InnoDB не включена, проверьте файл конфигурации /etc/my.cnf, превратите в комментарий строку skip-innodb, поместив в начало строки знак номера или решетки ( #), и воспользуйтесь редактором сервисов для перезапуска MySQL. Если это не поможет, возможно, у вас версия MySQL, откомпилированная без поддержки InnoDB, Поищите на Web-сайте MySQL версию с поддержкой InnoDB, если вам это важно. В примерах данной главы без ущерба можно применить и альтернативный механизм хранения MyISAM, во многих дистрибутивах используемый по умолчанию.

После того как вы убедитесь в том, что в двоичный файл сервера включена поддержка InnoDB, для того чтобы сделать его выбираемым по умолчанию механизмом хранения данных, вы должны задать его таковым в файле /etc/my.cnf, иначе по умолчанию будет применяться механизм хранения MyISAM. Редактирование очень простое: в раздел

mysqldвставьте строку default-storage-engine=INNODB. К примеру, начало файла могло бы выглядеть следующим образом:

[mysqld]

default-storage-engine=INNODB

datadir=/var/lib/mysql

Интервал:

Закладка: