Михаил Флёнов - Linux глазами хакера

- Название:Linux глазами хакера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94157-635-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Флёнов - Linux глазами хакера краткое содержание

Рассмотрены вопросы настройки ОС Linux на максимальную производительность и безопасность. Описаны потенциальные уязвимости и рекомендации по предотвращению возможных атак. Дается подробное описание настройки прав доступа и конфигурирования сетевого экрана. Показано, как действовать при атаке или взломе системы, чтобы максимально быстро восстановить ее работоспособность и предотвратить потерю данных.

Для пользователей, администраторов и специалистов по безопасности

Linux глазами хакера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Посмотрим на файл /etc/host.conf. В нем находится строка:

order hosts,bind

Директива orderкак раз и задает порядок просмотра. В данном случае на первом месте находится файл /etc/hosts, и только после этого будет запущена команда bindдля выполнения запроса к DNS-серверу. Что это нам дает? А то, что можно увеличить скорость доступа к основным серверам. Допустим, что вы каждый день посещаете сайт http://www.redhat.com/, при этом каждый раз происходит запрос к DNS-серверу, что может служить задержкой в пару секунд перед началом загрузки страницы. Чтобы ускорить этот процесс, можно вручную прописать в файл /etc/hostsследующую запись:

209.132.177.50 www.redhat.com

Адрес 209.132.177.50 действительно соответствует сайту www.redhat.comна момент написания книги, но может измениться.

Если сайт по каким-либо причинам перестал загружаться, то необходимо удалить соответствующую запись из файла hosts, и с помощью команды ping redhat.comпроверить связь с сервером, а заодно узнать его адрес. В ответ на эту директиву на экране обязательно отображается реальный IP-адрес, с которым происходит обмен эхо-сообщениями. Благо IP-адреса у большинства сайтов изменяются редко, и один раз добавив такую запись в локальный файл /etc/hosts, можно сэкономить достаточно много времени и нервов в случае проблем с DNS-сервером, потому что запроса к нему не будет.

11.3. Внешние DNS-серверы

Если в локальном файле /etc/hostsне найдено записи о нужном имени, то компьютер должен запросить эту информацию у DNS-сервера. Для этого нужно знать IP-адрес этого самого сервера. Как система его узнает? Из файла /etc/resolv.conf, который должен выглядеть примерно следующим образом:

search FlenovM

domain domain.name

nameserver 10.1.1.1

nameserver 10.1.1.2

В первой строке находится команда searchс параметром (сервер поиска имени хоста). В вашем файле, скорее всего, есть эта запись, и в качестве сервера стоит имя вашего компьютера. В этом параметре может быть перечислено несколько серверов, разделенных пробелами или символами табуляции. Например:

search FlenovM MyServer

Поиск на локальном сервере происходит достаточно быстро, а вот на удаленных — может отнять достаточно много времени.

Вторая строка содержит команду domainс параметром. Пользователи иногда любят задавать имя компьютера без указания домена, например redhat вместо redhat.com. Вы должны использовать полное имя узла. Чаще всего этот параметр настраивается в локальных сетях со специфичным именем домена.

Оставшиеся две строки содержат команду nameserv с параметром. Это внешний DNS-сервер, которому будут направляться запросы. В системе их может быть несколько (на данный момент для большинства дистрибутивов не более 3). Они будут опрашиваться в порядке перечисления в файле, пока искомый адрес не будет найден.

В большинстве случаев достаточно и одного сервера, потому что все они работают рекурсивно. Но я рекомендую указывать два. Бывают случаи, когда один DNS-сервер выходит из строя, и тогда второй спасает положение и вступает в работу.

11.4. Настройка DNS-сервиса

В настоящее время наиболее распространенным сервисом DNS для Linux является bind. Для этого сервиса существует программа bindconf, которая имеет графический интерфейс и проста в использовании. Зайдите в графическую оболочку и в консоли выполните команду:

bindconf &

Знак "&" говорит о том, что, запустив программу, не надо дожидаться ее завершения. Это очень удобно при запуске графических утилит, чтобы они не останавливали работу консоли. Учтите, что если закрыть окно консоли, то все программы, запущенные с ключом &, тоже завершатся.

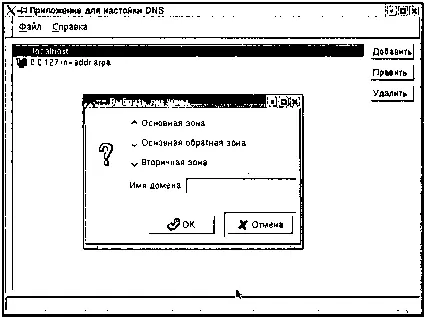

На рис. 11.2 вы можете увидеть запущенное приложение для настройки DNS-сервиса. В центре показано окно, которое появляется по нажатию кнопки Добавить. Как видите, достаточно только выбрать тип зоны и ввести имя домена, и все готово.

Рис. 11.2. Окно для настройки DNS-сервиса

Несмотря на наличие простой графической программы, мы рассмотрим работу DNS на примере конфигурационных файлов, которые могут использоваться сервисом. Их прямое редактирование позволит сделать более тонкую настройку, и вы лучше будете понимать процесс работы DNS.

Настройка DNS-сервиса начинается с файла /etc/named.conf. Пример его содержимого приведен в листинге 11.1.

options {

directory "/var/named/";

};

zone "." {

type hint;

file "named.ca";

};

zone "sitename.com" {

type master;

file "sitename.zone";

};

zone "10.12.190.in-addr.arpa" {

type master;

file "10.12.190.in-addr.arpa.zone";

};

В данном примере файл разбит на четыре раздела, каждый из которых имеет следующий формат:

тип имя {

Параметр1;

Параметр2;

...

};

Давайте разберем назначение разделов. Первым идет options:

options {

directory "/var/named/";

};

В фигурных скобках только один параметр — directory, который указывает на домашнюю директорию DNS-сервера. Все его файлы будут располагаться там.

Остальные разделы имеют тип zone(и через пробел в кавычках стоит имя зоны). В каждом из них по два параметра: type(определяет тип зоны) и file(файл, в котором содержится описание).

Самая первая зона в нашем примере описана следующим образом:

zone "." {

type hint;

file "named.ca";

};

Что это за зона в виде точки? Вспомните теорию DNS, которую мы рассматривали в начале главы. В базе данных DNS так обозначается корень. Получается, что раздел описывает корневую зону. Тип зоны hint, т.е. наш сервер, будет всего лишь хранить ссылки на DNS-серверы. Так как это корневая зона, то и ссылки будут на корневые серверы.

В параметре fileуказывается имя файла, содержащего все ссылки на корневые серверы. В системе этого файла может и не быть, потому что информация в нем может изменяться, и лучше всего получить последнюю версию с сервера internic.net. Для этого выполните команду:

dig @rs.internic.net . ns > named.ca

Перейдем к следующему разделу:

zone "sitename.com" {

type master;

file "sitename.zone";

};

Здесь описывается зона sitename.com. Тип записи master, значит ваш DNS-сервер будет главным, а все остальные будут только сверяться с ним и кэшировать информацию. Сведения об этой зоне будут храниться в файле sitename.zone рабочей директории. В нашем случае это /var/named.

Следующая зона описывает обратное преобразование IP-адресов 190.12.10.* в имена:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: