Андрей Робачевский - Операционная система UNIX

- Название:Операционная система UNIX

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:BHV - Санкт-Петербург

- Год:1997

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7791-0057-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Робачевский - Операционная система UNIX краткое содержание

Книга посвящена семейству операционных систем UNIX и содержит информацию о принципах организации, идеологии и архитектуре, объединяющих различные версии этой операционной системы.

В книге рассматриваются: архитектура ядра UNIX (подсистемы ввода/вывода, управления памятью и процессами, а также файловая подсистема), программный интерфейс UNIX (системные вызовы и основные библиотечные функции), пользовательская среда (командный интерпретатор shell, основные команды и утилиты) и сетевая поддержка в UNIX (протоколов семейства TCP/IP, архитектура сетевой подсистемы, программные интерфейсы сокетов и TLI).

Для широкого круга пользователей

Операционная система UNIX - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вы уже знаете, что каждый процесс характеризуется набором атрибутов и идентификаторов, позволяющих системе управлять его работой. Важнейшими из них являются идентификатор процесса PID и идентификатор родительского процесса PPID. PID является именем процесса в операционной системе, по которому мы можем адресовать его, например, при отправлении сигнала. PPID указывает на родственные отношения между процессами, которые (как и в жизни) в значительной степени определяют его свойства и возможности.

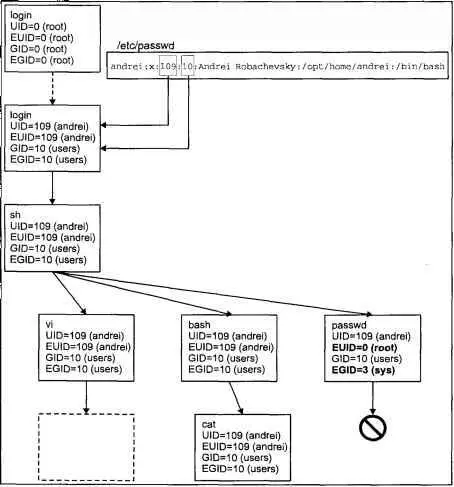

Однако нельзя не отметить еще четыре идентификатора, играющие решающую роль при доступе к системным ресурсам: идентификатор пользователя UID, эффективный идентификатор пользователя EUID, идентификатор группы GID и эффективный идентификатор группы EGID. Эти идентификаторы определяют права процесса в файловой системе, и как следствие, в операционной системе в целом. Запуская различные команды и утилиты, можно заметить, что порожденные этими командами процессы полностью отражают права пользователя UNIX. Причина проста — все процессы, которые запускаются, имеют идентификатор пользователя и идентификатор группы. Исключение составляют процессы с установленными флагами SUID и SGID.

При регистрации пользователя в системе утилита login(1) запускает командный интерпретатор, — login shell, имя которого является одним из атрибутов пользователя. При этом идентификаторам UID (EUID) и GID (EGID) процесса shell присваиваются значения, полученные из записи пользователя в файле паролей /etc/passwd. Таким образом, командный интерпретатор обладает правами, определенными для данного пользователя.

При запуске программы командный интерпретатор порождает процесс, который наследует все четыре идентификатора и, следовательно, имеет те же права, что и shell. Поскольку в конкретном сеансе работы пользователя в системе прародителем всех процессов является login shell, то и их пользовательские идентификаторы будут идентичны.

Казалось бы, эту стройную систему могут "испортить" утилиты с установленными флагами SUID и SGID. Но не стоит волноваться — как правило, такие программы не позволяют порождать другие процессы, в противном случае, эти утилиты необходимо немедленно уничтожить!

На рис. 2.10. показан процесс наследования пользовательских идентификаторов в рамках одного сеанса работы.

Рис. 2.10. Наследование пользовательских идентификаторов

Для получения значений идентификаторов процесса используются следующие системные вызовы:

#include

#include

uid_t getuid(void);

uid_t geteuid(void);

gid_t getgid(void);

gid_t getegid(void);

Эти функции возвращают для сделавшего вызов процесса соответственно реальный и эффективный идентификаторы пользователя и реальный и эффективный идентификаторы группы.

Процесс также может изменить значения этих идентификаторов с помощью системных вызовов:

#include

#include

int setuid(uid_t uid);

int setegid(gid_t egid);

int seteuid(uid_t euid);

int setgid(gid_t gid);

Системные вызовы setuid(2) и setgid(2) устанавливают сразу реальный и эффективный идентификаторы, а системные вызовы seteuid(2) и setegid(2) — только эффективные.

Ниже приведен фрагмент программы login(1) , изменяющей идентификаторы процесса на значения, полученные из записи файла паролей. В стандартной библиотеке имеется ряд функций работы с записями файла паролей, каждая из которых описывается структурой passwd, определенной в файле . Поля этой структуры приведены в табл. 2.17.

Таблица 2.17. Поля структуры passwd

| Поле | Значение |

|---|---|

char *pw_name |

Имя пользователя |

char *pw_passwd |

Строка, содержащая пароль в зашифрованном виде; из соображения безопасности в большинстве систем пароль хранится в файле /etc/shadow, а это поле не используется |

uid_t pw_uid |

Идентификатор пользователя |

gid_t pw_gid |

Идентификатор группы |

char *pw_gecos |

Комментарий (поле GECOS), обычно реальное имя пользователя и дополнительная информация |

char *pw_dir |

Домашний каталог пользователя |

char *pw_shell |

Командный интерпретатор |

Функция, которая потребуется для нашего примера, позволяет получить запись файла паролей по имени пользователя. Она имеет следующий вид:

#include

struct passwd *getpwnam(const char *name);

Итак, перейдем к фрагменту программы:

...

struct passwd *pw;

char logname[MAXNAME];

/* Массив аргументов при запуске

командного интерпретатора */

char *arg[MAXARG];

/* Окружение командного интерпретатора */

char *envir[MAXENV];

...

/* Проведем поиск записи пользователя с именем logname,

которое было введено на приглашение "login:" */

pw = getpwnam(logname);

/* Если пользователь с таким именем не найден, повторить

приглашение */

if (pw == 0)

retry();

/* В противном случае установим идентификаторы процесса

равными значениям, полученным из файла паролей и запустим

командный интерпретатор */

else {

setuid(pw->pw_uid);

setgid(pw->pw_gid);

execve(pw->pw_shell, arg, envir);

}

...

Вызов execve(2) запускает на выполнение программу, указанную в первом аргументе. Мы рассмотрим эту функцию в разделе "Создание и управление процессами" далее в этой главе.

Выделение памяти

При обсуждении формата исполняемых файлов и образа программы в памяти мы отметили, что сегменты данных и стека могут изменять свои размеры. Если для стека операцию выделения памяти операционная система производит автоматически, то приложение имеет возможность управлять ростом сегмента данных, выделяя дополнительную память из хипа (heap — куча). Рассмотрим этот программный интерфейс.

Память, которая используется сегментами данных и стека, может быть выделена несколькими различными способами как во время создания процесса, так и динамически во время его выполнения. Существует четыре способа выделения памяти:

1. Переменная объявлена как глобальная, и ей присвоено начальное значение в исходном тексте программы, например:

char ptype = "Unknown file type";

Строка ptypeразмещается в сегменте инициализированных данных исполняемого файла, и для нее выделяется соответствующая память при создании процесса.

2. Значение глобальной переменной неизвестно на этапе компиляции, например:

char ptype[32];

В этом случае место в исполняемом файле для ptypeне резервируется, но при создании процесса для данной переменной выделяется необходимое количество памяти, заполненной нулями, в сегменте BSS.

Интервал:

Закладка: