Михаил Адаменко - Основы классической криптологии. Секреты шифров и кодов

- Название:Основы классической криптологии. Секреты шифров и кодов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДМК Пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94074-456-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Адаменко - Основы классической криптологии. Секреты шифров и кодов краткое содержание

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена вопросам, касающимся истории появления и развития шифров и кодов, а также основам криптографии криптоанализа и криптологии. Особое внимание уделено особенностям использования кедов и шифров различной степени сложности, которые каждый человек при необходимости может применяла в повседневной жизни.

В первой главе в простой и доступной форме разъясняется значение понятий «код» и «шифр», а также приводятся краткие сведения об основных терминах определениях, используемых при работе с кодами и шифрами. Во второй и третьей главах коротко изложены наиболее знаменательные и интересные события из истории появления различных кодов, а также из истории криптографии, Советы по использованию наиболее известных кодов даны в четвертой главе. Разделы пятой главы предлагаемой книги посвящены вопросам практического применения простых шифров в повседневной жизни.

В приложениях приводятся некоторые наиболее часто применяемые в различных областях жизнедеятельности человека коды Это, в первую очередь, азбука Морзе и азбука Брайля, а также семафорная азбука и флажный код Причем даны не только русские, но и международные варианты этих кодов.

Все главы и разделы сопровождаются поясняющими рисунками и таблицами благодаря которым восприятие и усвоение изложенной информации происходит значительно эффективнее.

Основы классической криптологии. Секреты шифров и кодов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

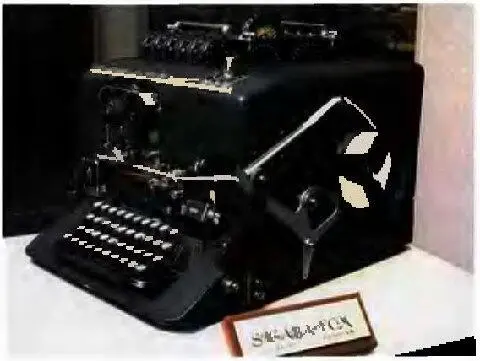

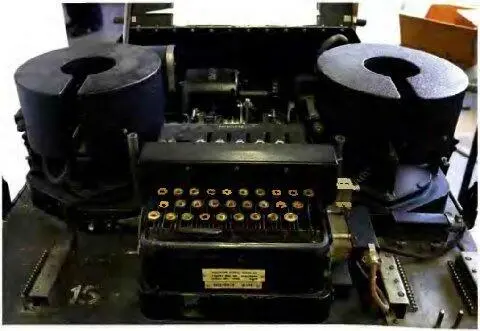

Внешний вид шифровальной машины «SIGABA» приведен на рис. 3.6.

Рис. 3.6 Внешний вид шифровальной машины «SIGABA»

При работе с шифровальной машиной «SIGABA» исходное сообщение сначала надо было буква за буквой набрать на клавиатуре машины, а затем каждую букву зашифрованного текста вручную записать на лист бумаги. После этого зашифрованное сообщение получал радист, который его отправлял. На другом конце линии связи послание получал другой радист и опять же вручную записывал его на бумагу. От радиста зашифрованный текст получал дешифровальщик, вручную вводил его в аналогичную машину и получал расшифрованное сообщение. Такой сложный процесс гарантировал, что японцы не смогут и, кстати, так и не смогли, разгадать американские тайные шифры.

Принцип, положенный в основу работы американских шифровальных машин, отличался от принципа по которому работала немецкая «Энигма». Шифратор этих машин, по конструкции напоминавших арифмометры, состоял из нескольких так называемых цевочных дисков, каждый из которых имел свой период полного оборота Период оборота определялся особой конструкцией диска и в первую очередь располагавшимися по его окружности выступами. Так, например, в шифраторах с четырьмя дисками период одного оборота каждого из них мог составлять 19,17,15 и 13, а в шифраторах с шестью дисками — 26, 25,23, 21,19 и 17. При этом изменение положения диска обеспечивалось его равномерным вращением.

Необходимо признать, что «SIGABA» вполне надежно выполняла возложенные на нее задачи, однако работала очень медленно, что в условиях скоротечных боевых столкновений было, мягко выражаясь, непрактично. Эта машина состояла из трех частей весом 150 кг и потребляла большое количество электроэнергии.

Во время войны высшее американское криптографическое руководство имело две одинаково важные и сложные задачи: скрыть от японцев разгадку тайн «Пурпура» и утаить от всех существование машины «SIGABA». Американцы так засекретили все, что было связано с этой машиной, что о ее существовании не знали даже их верные союзники на британских островах.

Как и специалисты других стран, американцы также постоянно совершенствовали конструкцию своих шифровальных машин. Кстати, неутомимый Вильям Фридман придумал девять шифровальных машин, однако информация о шести из них до сих пор засекречена Интересы национальной безопасности не позволили талантливому изобретателю получить в то время и ряд патентов.

В первой половине XX столетия необходимость использования шифровальных машин была осознана и в Великобритании. С 1926 года ряд английских специалистов, вошедших в состав специально созданной комиссии, начали заниматься вопросами анализа существовавших в то время механических систем шифрования.

В результате в качестве прототипа был выбран коммерческий вариант все той же немецкой «Энигмы». После значительной доработки 30 апреля 1935 года первый вариант нового шифровального аппарата, получившего название «Туре X», был продемонстрирован представителям королевских военно-воздушных сил. А уже в 1937 году около тридцати машин «ТуреХ» модификации Mk I поступили в распоряжение заказчика. В июне 1935 года члены комиссии ознакомились с новой модификацией «Туре X», получившей обозначение Mk II. Машина была одобрена, после чего было заказано 350 аппаратов этой модели. В конце концов, шифровальные машины «Туре X» различных модификаций стали использоваться не только в военно-воздушных силах, но и в сухопутных войсках, в военно-морском флоте и в государственных учреждениях.

Внешний вид шифровальной машины «Туре X» приведен на рис. 3.7.

Рис. 3.7 Внешний вид шифровальной машины «Турех»

В отличие от «Энигмы», имевшей от трех до пяти шифровальных дисков, в английской машине «Туре X» всегда устанавливались пять дисков. Другим серьезным усовершенствованием было изменение конструкции самих дисков. Напомним, что в «Энигме» вращение следующего диска могло начинаться только после полного оборота предыдущего диска, то есть после ввода 26 знаков таким же числом нажатий клавиш. В машине «Туре X» следующий диск мог начать вращаться после ввода 5,11,13 или 21 знаков.

Однако главным средством борьбы с возможным вскрытием шифров «Туре X» было его весьма ограниченное использование. Если немецкие специалисты всех видов вооруженных сил постоянно применяли «Энигму» для передачи сообщений, то в британской армии шифровальные машины «Туре X» постоянно использовали только высшее армейское руководство и командование королевских военно-воздушных сил. Во всех остальных случаях продолжали применяться ручные методы шифрования. Более того, общее количество этих устройств было строго ограничено, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы использовать «Туре X» в полевых условиях.

Остается добавить, что в ходе Второй мировой войны американскими и английскими специалистами были предприняты попытки создать вариант согласующего устройства, для того чтобы можно было обмениваться сообщениями с использованием на одной стороне американской машины «SIGABA», а на другой — английской машины «Туре X». В 1943 гаду такое устройство было создано. Оно называлось ССМ («Combined Cipher Machine»). Необходимо отметить, что англичане, разрабатывая свою часть аппарата ССМ, не только не подозревали, какую машину в этом канале связи будут использовать американцы, но и вообще не догадывались о существовании шифровальной машины «SIGABA».

По окончании войны шифровальные машины «Туре X» продолжали использоваться в бывших так называемых заморских территориях Великобритании, например в Канаде и Новой Зеландии. Новозеландское правительство прекратило эксплуатацию этих машин лишь в 1973 году. Таким образом, британские тайные службы, зная все секреты шифровальных машин «Туре X», при желании могли без проблем расшифровывать все секретные сообщения, передаваемые руководителями других государств. При этом пользователи этих машин были убеждены в том, что их переписка надежно защищена.

3.9. Вторая мировая война

Для того чтобы попытаться рассказать обо всех событиях, каким-либо образом связанных с успехами криптографов и криптоаналитиков воюющих сторон в годы Второй мировой войны, потребуется написать не одну толстую книгу. Без сомнения, эти люди, в течение долгих дней и ночей воевавшие с невидимым противником в тиши кабинетов далеко от линии фронта, также совершали подвиги и роковые ошибки. Их успехи сохраняли тысячи жизней соотечественников и союзников, внося свой неоценимый вклад в победу над противником. В то же время их неудачи очень часто оборачивались необратимыми трагическими последствиями для целых армий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: