Анатолий Клёсов - Интернет: Заметки научного сотрудника

- Название:Интернет: Заметки научного сотрудника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Неформат»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-211-05804-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Клёсов - Интернет: Заметки научного сотрудника краткое содержание

Название книги символично. В начале 1980-х годов 35-летний профессор Анатолий Клёсов был первым советским пользователем Интернета и автором первой статьи о нем в советской печати. Многие материалы, опубликованные в книге, посвящены коллизиям его собственной жизни и деятельности на научном поприще.

Для «юношей, обдумывающих житье», эта книга – очень полезное и увлекательное чтение, особенно те ее страницы, где говорится обо всем, что предшествует большому успеху.

Интернет: Заметки научного сотрудника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Те, кто жил при тоталитарном режиме, понимают, что я имею в виду. Поскольку директор Смирнов знал о моей активности, и не только знал, но и регулярно подписывал мне пропуск в его режимное заведение на протяжении нескольких лет, хотя по долгу службы наверняка был обязан сдать меня в соответствующие инстанции, я ему глубоко признателен.

Уже много позже я узнал, что Олег Смирнов, как и я и примерно в те же годы, был на годичной стажировке в США. Помня о некотором братстве, которое связывало нас, стажеров, и в США, и по возвращении оттуда, я нахожу объяснение тому, о чем написал чуть выше в отношении Смирнова.

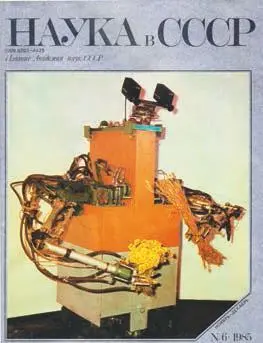

Текст статьи в журнале «Наука в СССР» 25-летней давности помещен в Приложении. Одно место в статье ложно. Подпись под одной из фотографий гласит: «Подготовка к очередной телеконференции ведется в одном из вычислительных центров МГУ». Это неправда. Международные компьютерные конференции в середине 1980-х годов в Союзе проводились только из ВНИИПАСа, и затем из моей квартиры, как описано выше. Эта фотография и подпись к ней были одним из условий опубликования статьи. А фото сделано на кафедре химической энзимологии МГУ, на которой я провел много лет.

Естественно, современному читателю статья может показаться примитивной. Однако прошу обратить внимание на следующую деталь. В одном месте статьи (третий абзац от начала) я скопировал фактический текст с экрана моего компьютера в 1983 году (и добавил реальную конференцию «Биоэнергия-85», чтобы несколько осовременить статью, поскольку она была опубликована в 1985 году). Сообщение базового (mainframe) компьютера гласило: «В телесистеме работают еще пять человек». Действительно, в те времена компьютер при его включении онлайн оповещал, сколько еще пользователей в данный момент подключено к данному серверу. В 1983 году в Европе существовал ОДИН основной сервер для «широкого» (по тем временам) пользования, который находился в Стокгольмском университете. Иначе говоря, в тот конкретный момент ТОЛЬКО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК в Европе работали в компьютерных сетях одновременно со мной. В начале 1984 года в Европе было всего 380 пользователей международных компьютерных сетей, и можно было получить распечатку всех их имен, дав соответствующую команду компьютеру.

Приложение.Ниже – полный текст статьи, который был опубликован в журнале «Наука в СССР» в 1985 году. Статья вышла на русском, английском, немецком и испанском языках.

Фото оригинала статьи

В моду входят телеконференции

Опубликовано в журнале «Наука в СССР» (1985. № 6. С. 84–89).

Доктор химических наук профессор А.А. Клёсов – специалист в области биохимии и биотехнологии, заведующий лабораторией углеводов Института биохимии им. А.Н. Баха АН СССР, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.

Поразительные перемены происходят в области передачи информации, вызванные сочетанием современных систем связи и ЭВМ. Специалисты полагают, что к концу нынешнего века любой ученый, где бы он ни находился, сможет мгновенно и без всяких усилий установить контакт с любым другим исследователем. Мечта или фантастика? Нет, самая настоящая реальность! Научные телеконференции уже сегодня позволяют их участникам, не покидая стен своих учреждений, свободно обмениваться мнениями у экранов дисплеев.

…Ставлю на рабочий стол портативный чемодан размером с портфель-«дипломат» и открываю крышку. Передо мной – клавиатура типа обычной пишущей машинки и телеэкран-дисплей, который загорается зеленоватым светом, когда компьютер соединяю с обычной телефонной сетью. (Современный уровень электронно-вычислительной техники позволяет ныне осуществить такую стыковку.) Набираю на клавиатуре определенный набор цифр, и на экране на нескольких языках высвечиваются слова: «Вас приветствует базовый компьютер. На каком языке будете говорить?» Поскольку предстоит «беседа» с англоязычными коллегами, касаюсь буквы «е» – первой буквы слова «english». И диалог идет: «Добро пожаловать. Пожалуйста, наберите Ваше имя». «Будьте добры, Ваш абонентский индекс». «Благодарю Вас. Подождите несколько секунд»… «Спасибо, все в порядке».

Телеэкран покрывается строчками. Что же нового для меня накопилось в памяти базового компьютера со времени предыдущего «сеанса связи»? «Для Вас: четыре не прочитанных Вами письма, три сообщения с конференции “Биоконверсия природных ресурсов”, пять – с конференции “Английский язык”, 24 – “Обмен мнениями”, два – “Биоэнергия-85”, шесть – “Опыт работы в компьютерных конференциях”. Всего – 44 непрочитанных сообщения. В телесистеме работают еще пять человек. Что Вы предпочитаете сделать? Прочитать письмо; присоединиться к определенной конференции (какой?); послать телеписьмо; прекратить связь; что-либо другое?» (Ученый может подключиться к любой из более 200 проходящих одновременно и не имеющих перерывов в работе научных телеконференций. – Прим. ред. ).

Несложно вообразить, что те пять человек находятся сейчас в любой из шести частей света. Гораздо труднее поверить, что они могут завести серьезный научный разговор, даже острую дискуссию, выполнив лишь нехитрые манипуляции на компьютере.

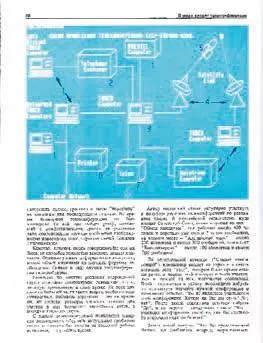

А посредники в этом – специальные базовые ЭВМ, размещенные при крупных исследовательских центрах. Они обладают гигантской памятью, способны хранить сотни тысяч сообщений, поступающих одновременно от нескольких тысяч абонентов, и пересылают по требованию последних научную информацию в любой институт или лабораторию, включенные в эту систему. Сама же связь осуществляется по обычным телефонным или космическим каналам так же, как, скажем, из Москвы мы говорим с Хабаровском или Нью-Йорком. Текст, переданный одним «абонентом» на имя другого или в адрес определенной конференции и направленный в базовый компьютер, остается в его памяти и извлекается ученым в любое удобное для него время. Можно «подключаться» раз в день, неделю, месяц и т. д., в зависимости от того, на какой объем информации рассчитываете и насколько срочны сообщения, которые ожидаете. В этом – принципиальное отличие «бесед» через компьютер от телефонных, когда все участники должны находиться одновременно у своих аппаратов. Но не только в этом. Компьютер подобного типа обычно снабжен печатающим устройством, и после завершения сеанса от него получают полную стенограмму как собственных, так и чужих сообщений в машинописном виде и в любом количестве экземпляров. Наконец, на экране дисплея легко изобразить схемы, графики и затем «переслать» их коллегам для последующего анализа. Во время Всемирной телеконференции (о ней еще пойдет речь), совпавшей с рождественскими днями, ее участники даже сопровождали научные сообщения изображениями новогодних елок, горящих свечей, бокалов с шампанским.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: