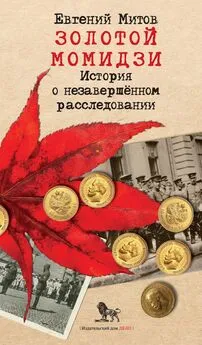

Евгений Митов - Золотой момидзи

- Название:Золотой момидзи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИД Человек слова

- Год:2021

- ISBN:978-5-6046299-3-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Митов - Золотой момидзи краткое содержание

Сюжет связан с эпизодами незаконного присвоения японской императорской армией и кредитно-финансовыми учреждениями Страны восходящего солнца золотых активов России в период оккупации русского Дальнего Востока (1918–1922 гг.).

На этом историческом фоне раскрывается ещё не достаточно исследованное и описанное противостояние русской (колчаковской) военной контрразведки и разведывательных органов Японии, а также описаны начальные, но довольно удачные шаги советской внешней разведки на «восточном направлении» по поиску зарубежных следов пропавшего российского золота.

На страницах присутствуют исключительно реальные персонажи, события и документы. Есть и художественный вымысел, но лишь в той незначительной степени и только в тех случаях, когда историко-документальные сведения и материалы, по логике повествования, должны дополняться пояснениями и порой абстрактными рассуждениями.

Книга представит интерес для историков, исследователей-востоковедов, преподавателей и студентов вузов, сотрудников российских и японских финансово-экономических и правоохранительных организаций, политических деятелей и широкой общественности.

Золотой момидзи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Атаман отсутствовал — два часа подряд он о чём-то беседовал с майором Синкэй Куроки, представляющим японскую военную миссию при штабе Семёнова.

Встреча проходила в квартире войскового атамана, расположенной в здании на Атаманской площади напротив штаба. Выход из неё хорошо просматривался из окна приёмной. В случае появления генерала офицеры успевали привести себя в порядок. Однако для этого были вынуждены всё время находиться у окна, нервно поглядывая на дверь соседнего здания. Своего начальника они знали хорошо: он скор не только на слово, но и на руку. А рука у него тяжёлая.

Григорий Михайлович, потомственный читинский казак, урождённый от брака с крещёной буряткой, обладал дородным телом и крупным скуластым лицом с немного раскосыми монгольскими глазами. Половину из своих тридцати лет он провёл в боевом седле, получив офицерский Георгиевский крест на германском фронте и пройдя путь от есаула до казачьего генерала. В Читу Семёнов вернулся только в 1918 году.

Пользуясь значительным авторитетом и популярностью среди забайкальских казаков, в том числе бурят, стал войсковым атаманом, помощником Главнокомандующего войсками Дальнего Востока и Иркутского военного округа.

Его блестящая воинская карьера была вполне логична и объяснима. Забайкальские «жёлтые казаки», начиная со времён Петра Великого, являлись опорой царской власти в Сибири. Дальновидный государственник, начиная войну со шведами, опасался, что Китайская империя способна предпринять военные меры к ограничению влияния России на Дальнем Востоке и в Монголии. Чтобы избежать сражений на два фронта, здесь были нужны верные союзники. Одними из них стали хори-буряты.

Хори-буряты — крупнейший субэтнос бурятского народа. В конце XIX века (1897 г.) составлял более 30 процентов от общей численности бурят Российской империи. Большая часть бурят Монголии также являются хори-бурятами. Название «хори» происходит от наименования местности их компактного проживания. Ныне это Хоринский район Республики Бурятия. В переводе с монгольского «хори» — «двадцать».

В 1702 году Белый царь Пётр I принял в Москве делегацию одиннадцати бурятских хоринских родов, которые присягнули на верность ему и России. Тем самым была заложена основа для формирования двух, а затем четырёх бурятских казачьих полков.

«Жёлтые казаки» участвовали в Крымской и Русско-японской войнах. В 1915–1916 году в составе Первой Забайкальской казачьей дивизии столкнулись с немцами на территории Польши и Галиции. Первый и Второй Верхнеудинские казачьи полки, развернув строй на широком фронте, лавой атаковали в знаменитом Брусиловском прорыве.

Немалый вклад бурятские казаки внесли и в становление отечественной разведывательной службы на восточном направлении. Ещё в XVII веке верный сподвижник Петра I, российский дипломат сербского происхождения граф Савва Лукич Рагузинский, будучи руководителем первого Русского посольства в Китае (1725–1728), использовал их для разведки китайских крепостей в Маньчжурии. В частности, по его личному указанию буряты-лазутчики под видом буддийских лам-монахов проникали глубоко в тыл Китайской империи, ведя визуальную разведку.

Результаты этой деятельности были обобщены в первом для отечественной спецслужбы аналитическом разведывательном докладе «Секретная информация о силе и состоянии китайского государства», доложенном российской императрице Анне.

Обоснованно считается, что именно граф Рагузинский, дипломат-разведчик, стоял у истоков императорской военной спецслужбы на приоритетном для России восточном направлении. Да и современная российская внешняя разведка как государственный орган своим «разворотом на Восток» обязана этому далёкому времени.

Аналогичный круг задач «жёлтые казаки» выполняли на Корейском полуострове в период Русско-японской войны 1904–1905 года, совершая боевой разведывательный поиск в расположении японских войск.

История уже советских бурят-разведчиков продолжилась в годы Великой Отечественной войны, когда существенно возросла угроза японского вторжения. Так, руководитель представительства, резидент НКГБ СССР в Монголии Николай Самойлович Фридгут уже с июня 1941 года, будучи накануне освобождённым из сталинского лагерного заключения, приступил к организации разведывательных рейдов на территорию Внутренней Монголии.

При этом он опирался на сотрудников резидентуры — советских хори-бурят, специально подобранных чекистскими органами для выполнения этого круга задач из числа студентов Бурят-Монгольского университета (ныне Улан-Удэнский педагогический институт). Они, как правило, владели не только монгольским языком, но и старомонгольской письменностью.

Фридгут был опытным чекистом и резидентом Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ, затем ГУГБ (позднее Пятого отдела НКГБ).

Поступив в спецслужбу в 1929 году, он начинал свою деятельность во внешней разведке вместе с будущими прославленными разведчиками — П. А. Судоплатовым, Н. А. Эйтингоном, Р. И. Абелем (Фишером), А. М. Коротковым, А. И. Агаянцем. В 1936 году в Испании отвечал за оперативное обеспечение работы видного советского разведчика-нелегала Иосифа Ромуальдовича Григулевича.

Целью разведывательных операций, проводимых под руководством Николая Фридгута с территории Монгольской Народной Республики (МНР), был захват японских «языков» с помощью монгольских кочевников и дружественных местных хори-бурят. И получение от них достоверных сведений о планах милитаристской Японии в отношении Советского Союза.

Фридгут Николай Самойлович (1905–1942), лейтенант госбезопасности, в органах ОГПУ с 1929 года. Сотрудник ИНО ОГПУ/5-го отдела ГУГБ НКВД в Кабуле (Афганистан), Мексике, Испании. Резидент в Ковно (Каунасе), Улан-Баторе. Уволен и арестован в 1938 году. В начале Великой Отечественной войны освобождён. В 1937 году через агентуру им получены сведения о тайнике в доме профессора Казанского университета Николая Засецкого, где хранился клад на сумму три миллиона золотых рублей царской чеканки. Погиб в 1942 году в Монголии, при подрыве автомашины (предположительно на японской мине). Награждён орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

Причины подобных негласных военно-разведывательных акций были очевидны. Немецко-фашистские войска стремительно продвигались к Москве. Центр требовал проверенную информацию о реальности и возможных сроках агрессии в отношении СССР со стороны японцев. Кроме того, сбежавший к ним в 1938 году предатель, бывший комиссар госбезопасности 3-го ранга Генрих Люшков, выдал практически всю агентурную сеть НКВД на Дальнем Востоке…

Осуществлялись эти операции в глубоком тылу японцев. Поскольку, начиная с 1941 года, всё население из 100-километровой зоны, прилегающей к границам МНР, было выселено ими в тыловые районы Внутренней Монголии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: