Дмитрий Лехович - Генерал Деникин

- Название:Генерал Деникин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лехович - Генерал Деникин краткое содержание

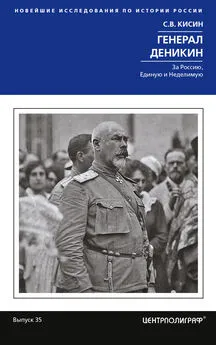

От издателя:Перед тобой читатель, первая книга о трагической судьбе русского человека, русского генерала. Об одном из тех, кто создал белое движение борьбы с большевизмом и осенил его кровавыми знаменами. Книга, возвращающая нам правду об Антоне Ивановиче Деникине - личности, уже принадлежащей истории, но, тем не менее, во многом для вас неизвестной, сокрытой за завесой «смутных» времен, жестоких стереотипов сталинщины и последующего умолчания.

Boomzoomer:Это первая подробная биография Деникина. При написании книги были использованы личные документы семьи Деникиных, а также Русский архив Колумбийского университета.

Генерал Деникин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1915 году, когда фронт покатился назад, диктаторская власть Ставки стала распространяться с невероятной быстротой на обширные области внутри России. Все правительственные учреждения, находившиеся там, автоматически должны были подчиняться военным властям. О своих решениях и действиях в области гражданского управления Ставка сплошь и рядом не уведомляла правительство. Получалась полная неразбериха, часто двоевластие и, главным образом, произвол местного военного начальства. Правительство теряло престиж.

Главное командование стремилось опустошить оставленные неприятелю земли. То, что проделал с Россией Сталин при отступлении во время второй мировой войны, не было внове. Поджоги и разрушения в подобных случаях практиковались с давних времен.

Военное начальство насильно гнало от наступающего врага миллионы людей внутрь России, с запада на восток. Эти беженцы - голодные, оборванные, измученные, озлобленные - шли со своим скарбом толпами куда глаза глядят, топча на пути своем посевы, луга, опустошая от продовольствия не только ближний, но и глубокий тыл армии. Часть этой людской массы бежала добровольно, опасаясь немецких зверств. Но большинство людей выселялось по приказу военных властей. На глазах у них поджигали жилища, оставшиеся запасы и имущество. Среди этих беженцев - поляков, русских, белорусов, украинцев - было много евреев. Их доля оказалась чрезвычайно печальной: в начале войны немецкие сионисты (с одобрения германского министерства иностранных дел) образовали «Комитет для освобождения русских евреев». Немецкий Генеральный штаб тоже хотел использовать евреев в своих целях, а именно для восстания в тылу русских армий. И хотя ничего, конечно, из этого не получилось, еврейская беднота в Галиции и в русском юго-западном крае мечтала лишь о том, чтоб ее оставили в покое, чтобы война возможно меньше ее коснулась, яд сомнения отравил умы русского командования. Весьма вероятно, что это была умышленная провокация со стороны немцев, чтобы вызвать осложнения в прифронтовой полосе, но русские военные власти попались на немецкую удочку. Они насторожились и в евреях заподозрили пособников неприятеля. Тут патриотическое рвение с примесью юдофобства дошло до абсурда: началось выселение в глубь России не только своих, но также австрийских евреев из Галиции. Тысячи этих несчастных, попав в чужую страну, двигались на восток с волной беженцев, встречая на своем пути недоброжелательство и злобу местного населения. Приток беженцев создавал повсюду продовольственные кризисы, увеличивал дороговизну жизни, нес с собой эпидемии заразных болезней. В среде же беженцев, и особенно среди еврейской массы, озлобление против власти и революционное настроение росло с неудержимой быстротой.

Трагедия людей переплеталась с экономической катастрофой государства. Куда их девать? Чем кормить? Где поселить?

В августе 1915 года на заседании Совета Министров, где обсуждался вопрос об экстренном кредите на нужды беженцев, главноуправляющий землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин с возмущением говорил, что устраиваемое Ставкой «великое переселение народов влечет Россию в бездну, к революции и к гибели».

Критикуя Ставку, Совет Министров добивался увольнения генералов Янушкевича и Данилова. Сменивший Сухомлинова новый военный министр генерал Поливанов, обрисовав безотрадное положение на фронте, вкрадчиво добавил: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси». Поливанов любил, по-видимому, употреблять образные выражения. Но положение, несомненно, было грозное.

Блеснув красноречием и колкостями в адрес Ставки, члены правительства неожиданно для себя добились того, чего совершенно не ожидали. Их критика приблизила не только отставку генерала Янушкевича, но и удаление великого князя Николая Николаевича с поста Верховного Главнокомандующего. Несмотря на военные неудачи, великого князя продолжали ценить на фронте и в тылу. Никто из министров не желал его отставки.

Однако к тому времени императрица Александра Федоровна под влиянием своего окружения и главным образом Распутина без всякого к тому основания заподозрила великого князя в желании узурпировать царскую власть. С болезненной и страстной настойчивостью добивалась она в письмах к мужу отставки Николая Николаевича, с тем, чтобы государь сам принял на себя Верховное командование армиями. В сентябре 1915 года неожиданно для своего правительства государь объявил себя Верховным Главнокомандующим, а великого князя назначил наместником и главнокомандующим на Кавказ.

Тогда эта неожиданная перемена приписывалась исключительно интригам при дворе. Впоследствии стало известно, что посторонние влияния лишь укрепили царя в собственном решении. Он считал своим долгом, своей «священной обязанностью» быть в момент опасности с войсками и с ними либо победить, либо погибнуть. При таком чисто мистическом настроении и понимании «царского служения» никакие доводы не могли изменить задуманного царем шага,

Как только решение императора стало известно, все министры, за исключением двух, послали коллективное «всеподданнейшее» письмо государю, умоляя его изменить свое решение, которое, писали они, «грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями».

Подобное письмо было явлением совершенно небывалым, Это был жест отчаяния. Тут перемешались различные мотивы, но главное - страх за будущее, страх, что отсутствие военной подготовки у государя плачевно отразится на работе Ставки, страх, что Ставка превратится в центр придворных интриг, страх, что дальнейшие неудачи на фронте окончательно подорвут авторитет монарха, страх, что государь не сможет совместить военное командование с управлением государством, опасение реакции в народе, где давно уже появилось суеверие, что царь незадачлив, что его преследуют несчастья: Ходынка, японская война, первая революция, неизлечимая болезнь единственного сына… Наконец, существовали опасения, что увольнение великого князя произведет крайне неблагоприятное впечатление на союзников, которые в него верили и не верили в твердость характера государя и боялись влияния его окружения.

Мало кому приходила тогда в голову такая возможная ситуация: отсутствие государя в столице толкнет его настойчивую, мистически настроенную супругу на еще более упорное вмешательство в дела государственного управления, она будет руководить мужем в выборе разных, случайных и часто недостойных людей для назначения их на высшие должности в империи. Эта непредвиденная возможность - при полном отсутствии какой-либо правительственной программы, способствовала быстрому падению царского престижа и приблизила конец монархии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: