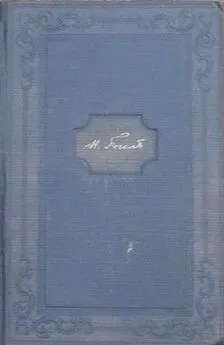

Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма

- Название:О том, что видел: Воспоминания. Письма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02681-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма краткое содержание

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) известен прежде всего как автор остросюжетных повестей об отважных мореплавателях, составивших книгу «Водители фрегатов», и романа о блокадном Ленинграде — «Балтийское небо». Но не менее интересны его воспоминания, вошедшие в данную книгу. Судьба свела писателя с такими выдающимися представителями отечественной культуры, как А. Блок, Н. Гумилев, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Ю. Тынянов, Е. Шварц. Будучи еще очень юным, почти мальчиком, он носил любовные записки от В. Ходасевича к Н. Берберовой. Обо всем увиденном с удивительным мастерством и чрезвычайной доброжелательностью Чуковский написал в своих мемуарах. Немало страниц «младший брат» посвятил своим старшим друзьям — «Серапионовым братьям» — И. Груздеву, М. Зощенко, В. Иванову, В. Каверину, Л. Лунцу, Н. Никитину, В. Познеру, Е. Полонской, М. Слонимскому, Н. Тихонову, К. Федину. Особая новелла — о литературном салоне Наппельбаумов. Квартиру известного фотографа, где хозяйничали сестры Ида и Фредерика, посещали Г. Адамович, М. Кузмин, И. Одоевцева и многие другие. Вторую часть книги составляет переписка с отцом, знаменитым Корнеем Чуковским. Письма, известные до сих пор лишь в меньшей своей части, впервые публикуются полностью. Они охватывают временной промежуток в четыре с лишним десятилетия — с 1921 по 1965 год.

О том, что видел: Воспоминания. Письма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я придумал это, глядя на твои

Косы-кольца огневеющей змеи,

На твои зеленоватые глаза.

Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес — душа твоя,

Может быть, тот лес — любовь моя,

Или, может быть, когда умрем,

Мы в тот лес направимся вдвоем.

А Георгий Иванов влюбился в нее пламенно, бурно и так, что об этом сразу узнали все. Он бегал за ней и робел перед нею, и, помню, отец мой с удивлением говорил мне, что не ожидал, что он способен так по-мальчишески робко и простодушно влюбляться в женщину. Через несколько месяцев он женился на ней.

Ирина Одоевцева пользовалась успехом не только как женщина, но и как поэт. Основная причина успеха ее стихов в кругу «Цеха поэтов» заключалась в том, что она первая как поэт нашла прием, с помощью которого они могли выразить свое отношение к революции.

Если вы просмотрите все многочисленные сборники стихов, выпущенные «Цехом поэтов» между 1918 и 1922 годами, вы обнаружите, что в них нет даже намеков на происходившие тогда столь грандиозные революционные события. Нынешний читатель, вероятно, объяснит себе этот удивительный факт тем, что члены «Цеха поэтов», относившиеся к революции отрицательно, лишены были возможности высказать свои взгляды в книжках, проходивших советскую цензуру. И ошибется. Военная цензура, единственная цензура, существовавшая в Советской России в годы Гражданской войны, была столь нестрогой, что для высказывания в стихах любых взглядов поэтам не нужно было бы прибегать даже к эзопову языку, а разве лишь самому прозрачному иносказанию. Нет, дело здесь не в цензуре. Поэты этого круга молчали о революции, потому что у них не было слов для выражения своего отношения к ней.

Революция ощущалась ими, эстетами, прежде всего как происшествие чрезвычайно дурного тона; настолько дурного тона, что о нем неприлично даже упоминать; и уж во всяком случае неприлично упоминать в такой изысканной сфере человеческой духовной жизни, как поэзия.

И сторонники революции, и ее враги говорили о ней публицистическим газетным языком. А язык этот в их представлении был верхом безвкусицы, и людей, пользовавшихся им, они не считали даже людьми. В слове их интересовал не смысл его, а его стилистическое звучание. Слова газетного языка им казались «мертвыми», а в программном стихотворении Гумилева «Слово» сказано:

И как пчелы в улье опустелом

Дурно пахнут мертвые слова.

«Живыми» словами они считали только слова, над которыми Брюсов, Иннокентий Анненский, Кузмин расставили стилистические значки, ведомые лишь небольшому кругу посвященных. Но никакие новые комбинации этих слов, созданных для изображения условного мира, не могли пригодиться для изображения мира действительного. Отвергнув «мертвые слова», деятели «Цеха поэтов» долго вынуждены были молчать о грандиозных событиях революции, вызывавших у них страх и ненависть.

Ирина Одоевцева изобрела способ говорить «живыми словами» если не о революции, так хотя бы о некоторых чертах быта эпохи Гражданской войны. О самых низменных чертах быта, бросавшихся в глаза мещанину, — о мешочниках, спекулянтах, бандитах. В деланно-жеманных балладах условными «живыми словами» она изображала трудный быт революционных годов как нагромождение причудливых, бессмысленных и жестоких нелепостей. И этим сразу завоевала сердца всего «Цеха».

Но вернемся к вечеру, на котором Гумилев исполнял роль конферансье. После Ирины Одоевцевой он представил публике поэта Нельдихена. Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер был высокий тощий детина с длинным гоголевским носом. Вообще в его лице было что-то гоголевское, и он старательно подчеркивал это сходство, нося гоголевскую прическу и особую бархатную пелерину, скроенную «по-гоголевски». Он пользовался твердой репутацией дурака, по-моему, им не заслуженной. Он был плут, фантазер и чудак, но Николай Степанович говорил о нем в тот вечер именно как о дураке.

Вот что приблизительно он сказал о Нельдихене:

— Все великие поэты мира, существовавшие до сих пор, были умнейшими людьми своего времени. И Гомер, и Вергилий, и Данте, и Ронсар, и Корнель, и Бодлер, и Рембо, и Державин, и Пушкин, и Тютчев заслуженно прославились не только своим мастерством, но и своим умом. Будучи умными людьми, они, естественно, в своем творчестве изобразили мир таким, каким его видят умные люди. Но ведь умные люди — это только меньшинство человечества, а большинство состоит из дураков. До сих пор дураки не имели своих поэтов, и никогда еще мир не был изображен в поэзии таким, каким он представляется дураку. Но вот свершилось чудо, — явился Нельдихен — поэт-дурак. И создал новую поэзию, до него неведомую — поэзию дураков.

Гумилев произнес это торжественно, как и все. Публика выслушала его растерянно, не зная, следует ли это принимать всерьез или как шутку. Разумеется, это была шутка, — подобно многим лишенным юмора людям, Николай Степанович имел пристрастие к несколько тяжеловесному остроумию. Нельдихен стоял рядом и невозмутимо слушал. Потом прочел отрывки из своей поэмы «Органное многоголосье»:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,

Прекрасноглазые, бугристотелые,

Как мне нравятся такие женщины!

Успех был огромный. Сидевший рядом со мной мой приятель Вова Познер поднялся на эстраду и под радостные клики всего зала преподнес Нельдихену большую заранее заготовленную морковку. Нельдихен принял морковку с поклоном и сунул ее в жилетный карман, как цветок.

Пришел черед читать Верину. Гумилев ограничился тем, что назвал только его имя, притом с таким видом, что всем все стало ясно. Маленький, тщедушный человечек в лакированных полуботинках, с напудренным длинным лицом выскочил на эстраду и, размахивая руками, стал читать стихи таким отчаянным натужным голосом, словно хотел выскочить из самого себя. Помню, у нас было стихотворение, в котором «Трокадеро» рифмовалось с «Пьеро». В эстетских кругах писать о Пьеро было модно в 1912 году. В 1921 году это было уже безнадежно провинциально и безвкусно.

— Мерин! — кричали мы с Вовой Познером исступленно. — Браво, мерин! Бис, мерин! Мерин, мерин!..

В студии, которая вначале именовалась Студией издательства «Всемирная литература», а потом Студией Дома искусств, Гумилев две зимы вел семинар по поэзии — зиму 1919–20 и зиму 1920–21 годов. Я был усердным посетителем этого семинара в течение обеих зим. Впоследствии, спустя десятилетия, многие любопытствующие расспрашивали меня, что преподавал Гумилев на этом семинаре. О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что — вымысел. Особенно упорным является предположение, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот, что было и чего не было: таблицы были, шарика не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: