Михаил Серяков - Духовная прародина славян

- Название:Духовная прародина славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1034-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Духовная прародина славян краткое содержание

Описать духовные истоки любого народа, а тем более русского, в одном произведении попросту невозможно. Поэтому автор постарался прежде всего проследить самые ранние духовные истоки нашего народа, поставил целью выявить его истинные духовные корни и заглянуть в отдаленную историческую эпоху языческой Руси. Тем более что она уже не одно столетие привлекает внимание исследователей, изучавших ее с точки зрения политической истории, археологии, культуры, религии, лингвистики, экономики. И все-таки до сих пор не было серьезных попыток выяснить те духовные первопричины, которые и сделали в конечном счете русских русскими и раз и навсегда задали вектор развития народу.

Автор пытается ответить на такие важные вопросы — где и когда впервые зародилась та общность людей, к которой мы принадлежим? Кем были наши древнейшие предки? Как восстановить самый ранний период их истории и, зная начальную точку отсчета, проследить их дальнейшее развитие вплоть до той эпохи, от которой остались надежные письменные и археологические свидетельства? Где найти ту территорию, на которой зародился русский народ?

Духовная прародина славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 7. Монета Дмитрия Донского.

Именно в этот период в народном сознании вновь всплывает образ кузнеца — победителя змея, запечатленный на этот раз на монетах победителя Куликовской битвы. Понятно, что с течением тысячелетий духовный заряд, данный Сварогом на заре становления человеческого общества, постепенно ослабевал, и в нашу эпоху опасность поглощения человека зверем, скрытым внутри него, заметно усилилась. Исход этой борьбы, определяющей дальнейшую судьбу как всего мира, так и нашу индивидуальную судьбу зависит в конечном итоге от каждого человека. У каждого из нас свой путь, но один из уроков, который мы можем извлечь из нашего древнего мифа, заключается в том, что в момент наивысшей опасности даже не смерти, а тотального поглащения бездной, герой вспомнил о своих корнях и смог найти дорогу к своему первопредку — богу неба. Лишь благодаря этому он не только был спасен, но и получил власть над безжалостно преследовавшим его звериным началом. Оперируя психологическими терминами, можно сказать, что от угрозы полного поглощения животным подсознанием герой спасся только с помощью божественного сверхсознания.

Рассмотренный под другим углом, этот миф отражает процессы, происходившие в коллективном бессознательном наших далеких предков при переходе их от звериной дикости к культуре. Истоки этих процессов относятся к эпохе возникновения собственно человеческого общества и выделения человека из животного мира, однако участвовавшие в них начала вновь вышли на поверхность в момент распада одного общественного строя и установления следующего, в данном конкретном случае — смены матриархата патриархатом. Противоборствовавшие в тот судьбоносный момент силы получили персонификацию в виде бога-кузнеца и свиньи — матери змеев, а сам этот миф стал не только свидетельством той схватки за человеческую душу, которая состоялась в ту далекую от нас эпоху, но и образцом, своего рода заветом на будущее, описавшим путь, благодаря которому человек может остаться человеком, видоизменив и подчинив сокрытое в нем звериное начало. В этом и заключается секрет мифа о змееборстве, который недаром на протяжении тысячелетий бережно передавался из уст в уста.

Глава 12. Сварог — бог-кузнец

Кем же был для наших предков Сварог, выигравший битву за человеческую душу? Первое упоминание об этом боге мы встречаем во вставке в Повесть временных лет, сохранившейся в тексте Ипатьевской летописи под 1114 г. В данный фрагмент он включил пересказ из византийской средневековой хроники Иоанна Мал алы о начале человеческой цивилизации, отождествив имена античных богов со славянскими языческими божествами: «А в Африке (с неба) упали три огромных камня и после потопа и после разделенья языков начал царствовать первым Местром от рода Хамова, после него Еремия, после него Феоста, как египтяне называли Сварога. Когда Феост правил в Египте, при нем с небес упали клещи и (люди) начали ковать оружие, а прежде бились палицами и камнями. Тот же Феост закон установил женам выходить за одного мужа и хранить ему верность, а прелюбодеек велел казнить. Поэтому его и прозвали богом Сварогом. До этого жены блудили с кем хотели и были как скот блудящие. Когда рождался ребенок, (женщина) говорила тому, кто ей был люб: «это твое дитя». Феост этот порядок уничтожил и велел одному мужу иметь одну жену, а того, кто преступал этот закон, ввергал в огненную печь. За все за это назвали его египтяне Сварогом и почитали как бога. И потом царствовал сын его, именем Солнце, его же называют Дажьбог…» [410] 410 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 2001, стб. 278–279.

Феост Иоанна Мал алы — это древнегреческий бог-кузнец Гефест, которого славянский летописец отождествил со Сварогом для того, чтобы образ этого божества стал более понятен отечественным читателям, не знакомым с античной мифологией. Как видим, славянский книжник связывает этого бога с переходом человечества от каменного века к цивилизации, выразившимся в изготовлении оружия, а также переходом от неупорядоченных половых сношений к единобрачию. Что касается кузнечного дела, то оно действительно сыграло огромную роль в развитии материальной культуры человеческого общества. Известный исследователь первобытного общества Л.Г. Морган дал этому ремеслу такую оценку в деле прогресса человечества: «Когда варвар, подвигаясь вперед, шаг за шагом, открыл самородные металлы и научился плавить их в тигле и отливать их в формы; когда он сплавил самородную медь с оловом и создал бронзу; и, наконец, когда еще большим напряжением мысли он изобрел горн и добыл из руды железо — девять десятых борьбы за цивилизацию было выиграно» [411] 411 Морган Л.Г. Древнее общество. Л., 1934, с. 28.

.

Хроника Малалы была переведена на славянский язык в Болгарии или на Руси весьма рано — в X в., и, следовательно, в ту эпоху люди еще достаточно хорошо помнили образ бога-кузнеца. Можно было бы усомниться в точности славянского переводчика, отождествившего греческих Гефеста и Гелиоса со славянскими Сварогом и Дажьбогом, однако собственно славянский материал также свидетельствует о наличии божественной пары отец-сын, причем последний является олицетворением дневного светила. В Боснии и Герцеговине был зафиксирован ритуал, когда утром на восходе солнца в день Рождества Христова, т. е. в момент зимнего солнцестояния, хозяин дома становился перед своим жилищем и восклицал: «Сияй Боже и Божич, нам, нашему дому». Как справедливо отмечает А.С. Фаминцын, «Бог» в данном случае первоначально означал, очевидно, небо или небесного владыку, а «Божич» — его чадо, солнце. И самый праздник Рождества Христова у сербо-хорватов и словенов называется «Божич», а у болгар — «Божик» [412] 412 Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1995, с. 128, 178.

. У сербов под Божичем понимается рожденное в день Рождества Христова солнце.

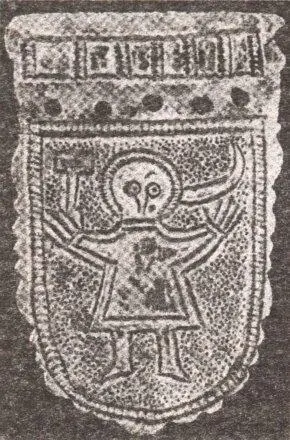

Рис. 8. Бронзовая накладка из погребения в Микульчице, Моравия.

Точно так же собственный славянский материал подтверждает связь Сварога или же его христианского псевдонима Кузьмы-Демьяна как с кузнечным делом, так и с брачными отношениями. Судя по всему, изображением Сварога является фигура мужчины с молотом и рогом на позолоченной бронзовой накладке из моравского погребения № 240 в Микульчице (рис. 8). Из текста летописи и змееборческого мифа нам известно, что Сварог был богом-кузнецом, а в специально посвященном данному богу исследовании была установлена и его связь с обрядовыми пирами и медом, как священным напитком. На основании этого мы можем со значительной долей уверенности утверждать, что перед нами сильно схематизированное изображение Сварога, сделанное уже в христианизированной Великой Моравии в IX–X вв. В предыдущей главе мы уже видели, что восточнославянские предания, изображая Кузьму-Демьяна как Божьего коваля, наделют иногда как его самого, так и кузню, в которой он работает, огромными размерами. Согласно другим фольклорным данным, бог-кузнец находится на небе. Отголоски этого мы встречаем в известной всем, благодаря ее стихотворной обработке А.С. Пушкиным, русской сказке о попе и его работнике Балде. Однако в своем стихотворении поэт опустил один весьма важный для нас момент. У А.С. Пушкина в качестве одного из испытаний бесенок предлагает Балде бросить куда угодно палку, на что последний обещает зашвырнуть ее за тучу. Выбор цели для метания в стихотворении ничем не мотивирован и становится понятен лишь при обращении к первоисточнику. В исходном прозаическом варианте первым метает ее черт, после чего ее берет Балда. Увидев, что дубина тяжела, он опирается на нее и начинает смотреть в небо, а на вопрос черта отвечает: «Жду, когда вон энта тучка подойдет, там сидит мой брат кузнец, к нему и вскину: железо-то ему пригодится!» [413] 413 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения… Т. 2. М., 1868, с. 748.

О древности подобных представлений свидетельствует и то, что отголосок их упоминается в письменном памятнике XI в.: «На небеси кованъ быс славне мечь» [414] 414 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1, ч. 2. М., 1989, с. 1242.

.

Интервал:

Закладка: