Джон Эндрюс - Мир в 2050 году

- Название:Мир в 2050 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн Иванов Фербер

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91657-518-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Эндрюс - Мир в 2050 году краткое содержание

Каким станет мир к 2050 году? В книге – попытка экспертов легендарного The Economist ответить на этот вопрос. Но прогноз журналистов «Экономиста» – это не гадание на кофейной гуще. Они выявили и исследовали основные тенденции, оказывающие решающее воздействие на мир в различных сферах жизни – от здравоохранения до экономики, детально, доступным языком описали их и подкрепили большим количеством фактов, благодаря чему книга, несомненно, превратилась в ценный справочный инструмент.

Она заинтересует каждого, кто стремится заглянуть вглубь событий, а также тех, кому небезразлично будущее нашей планеты.

Мир в 2050 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основная масса дискуссий по вопросу неравенства носит спорный, вводящий в заблуждение характер. Это вызвано тем, что для определения степени неравенства доходов и способов ее измерения есть масса различных путей. Экономисты не могут прийти к единому мнению, какой из двух показателей – уровень дохода или уровень потребления – больше подходит для выявления различий в уровне жизни. Они создали целый ряд технических инструментов, которые показывают достаточно пеструю картину. Многое зависит от того, какие именно проявления неравенства вы пытаетесь измерить – неравенство между расами, полами, регионами, гражданами одной страны или всеми жителями мира. Зачастую различия зависят от того, какими источниками пользуются исследователи: личными опросами или данными налоговой статистики; от того, каким образом проводятся сопоставления с другими странами; каким образом учитываются различия в покупательной способности в различных странах. Короче говоря, неравенство с точки зрения статистики – это настоящее минное поле.

Для упрощения давайте сконцентрируемся на двух видах неравенства – неравенстве на глобальном уровне и внутри отдельных стран. Давайте также рассмотрим два распространенных показателя оценки степени неравенства – долю дохода, находящуюся в распоряжении отдельных групп населения (таких как верхний 1 %), и так называемый коэффициент Джини.

Предложенный в 1912 г. итальянским статистиком Коррадо Джини коэффициент позволяет оценивать степень неравенства в пределах от 0 (все участники системы получают одинаковый доход) до 1 (всю сумму дохода получает один участник системы). На практике достижение этих крайних значений невозможно. На уровне стран показатели коэффициента Джини составляют около 0,25 в таких эгалитарных странах, как Норвегия или Швеция, и свыше 0,65 в странах с высоким уровнем неравенства, например в ЮАР. Величина коэффициента для США составляет 0,38. На практике даже незначительное изменение коэффициента Джини означает серьезные изменения с точки зрения равномерности распределения доходов. К примеру, средний размер коэффициента Джини, измеренный для большинства богатых стран ОЭСР, вырос с 0,28 в середине 1980-х гг. до 0,31 на сегодня.

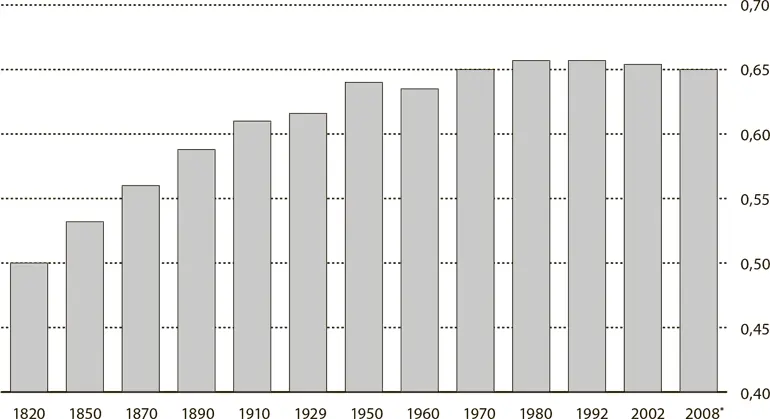

Глобальное неравенство в целом превышает степень неравенства внутри почти каждой из стран. Целый ряд недавних расчетов показал, что сегодня глобальный коэффициент Джини находится в пределах от 0,63 до 0,68. Бранко Миланович, экономист из Всемирного банка, создавший огромную базу данных по этой теме, считает, что глобальный коэффициент Джини, учитывающий исторически сопоставимые данные, находится в настоящее время на уровне около 0,65 (см. рис. 13.2). Согласно недавним расчетам, принимающим во внимание данные по паритету покупательной способности, величина коэффициента все же ближе к 0,7.

С помощью сложных статистических выкладок французские экономисты Франсуа Бургиньон и Кристиан Моррисон смогли сопоставить между собой расчетные показатели глобального неравенства начиная с 1820 г. Согласно их исследованию, на заре эпохи промышленной революции глобальный коэффициент Джини составлял около 0,5. В значительной степени неравенство тогда связывалось с различиями между небольшой по размеру богатой элитой и бедным пролетариатом внутри отдельных стран.

Рис. 13.2.Мир, полный контрастов

Коэффициент Джини, расчет неравенства доходов среди граждан мира

0 = идеальное равенство, 1 = идеальное неравенство

* Расчеты, основанные на неполных данных панельных исследований.

Источники: Inequality among World Citizens: 1820–992, Francois Bourguignon, Christian Morrisson, American Economic Review, 2002; A short history of global inequality: past two centuries, Branko Milanovic, Explorations in Economic History, May 2011

Различия же между самими странами выглядели куда скромнее. Доход на душу населения в богатейших десяти странах мира в XIX в. был всего в шесть раз выше, чем в странах беднейшей десятки.

В течение последующих двух столетий ситуация с глобальным неравенством стабильно усугублялась. Это связано с тем, что более богатые страны росли быстрее, чем бедные. После эпохи промышленной революции экономический рост в Европе, а затем и в Северной Америке ускорился, однако во всей остальной части мира царил застой – и подобная ситуация сохранялась на протяжении почти всего XX в. В результате доход на душу населения в богатейших десяти странах мира в наши дни почти в 40 раз выше, чем в беднейших.

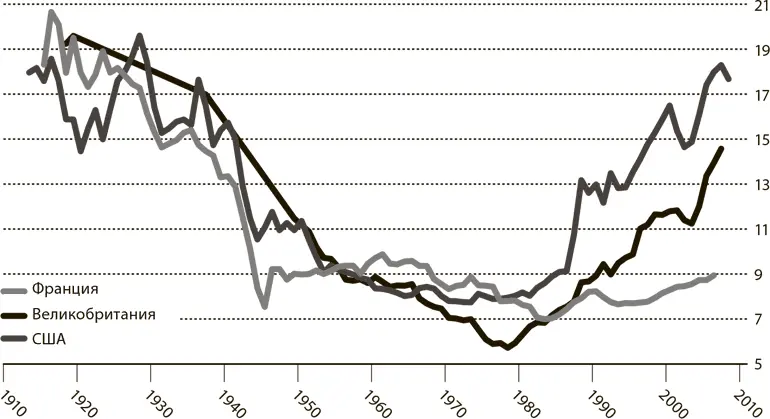

Расширение разрыва между странами оказалось сильнее, чем сужение уровня неравенства доходов внутри стран, наметившееся в течение XX в. У этой явления есть целый ряд объяснений. Для начала, во многих странах царили коммунистические режимы, навязавшие жителям жестокое и разрушительное равенство. Но даже в западных странах коэффициенты Джини начали снижаться (рис. 13.3). Большую роль в этом процессе сыграла общая доступность образования. Свою лепту внесли и развитие массового производства, и другие технологические новшества, повысившие спрос на квалифицированную рабочую силу. Важным оказалось влияние прогрессивной шкалы налогообложения, профсоюзов и других учреждений, регулировавших рынок и повышавших степень воздействия рабочего класса.

Рис. 13.3.Доля богатых

Доля дохода, поступающая верхнему 1 % взрослых жителей

Источник: World Top Incomes Database, Facundo Alvaredo, Anthony Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes , November 2011

Эти тенденции господствовали достаточно долгое время. Люди поверили, что так будет всегда. В середине 1950-х гг. Саймон Кузнец, экономист, эмигрировавший в 1920-е гг. из России, выступил с нашумевшим заявлением о том, что по мере того, как страна становится все более богатой, степень неравенства начинает приобретать форму перевернутой U-образной кривой. На ранних этапах развития общества степень неравенства возрастает по мере того, как население переходит от сельскохозяйственного к промышленному производству. Затем, с наступлением зрелости общества, разрыв между доходами жителей сельских и индустриальных районов нивелируется, правительства начинают все более активно перераспределять средства, степень неравенства снижается. «Кривая Кузнеца» стала основным инструментом экономистов в вопросе изучения неравенства.

К сожалению, история последнего времени начала развиваться по совершенно иному сценарию. Начиная с конца 1970-х гг. две глобальные тенденции, определяющие развитие в области доходов, – расширение разрыва между странами и сужение разрыва внутри них – начали постепенно менять свой вектор на противоположный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: