Ричард Эрнест Дюпюи - Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

- Название:Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06272-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Эрнест Дюпюи - Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века краткое содержание

Энциклопедия Ричарда Эрнеста и Тревора Невитта Дюпюи – всеобъемлющее справочное издание, отображающее эволюцию военного искусства от Античности до наших дней. В одном томе собран и систематизирован богатейший материал: колоссальный объем архивных документов, редкие карты, сводки статистических данных, выдержки из научных трудов и детальные описания величайших сражений.

Для удобства пользования энциклопедией история человечества условно разделена на двадцать две главы, каждая из которых посвящена временному периоду с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века. Очерки, предваряющие главы, содержат сведения о принципах тактики и стратегии того или иного периода, особенностях вооружения, развитии военно-теоретической мысли и выдающихся военачальниках эпохи. Энциклопедия содержит два указателя: упомянутых в тексте имен, а также войн и значимых вооруженных конфликтов. Все это поможет читателю воссоздать и воспринять историческое полотно в целом, разобраться в причинах той или иной войны, проследить ее течение и оценить действия полководцев.

Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ок. 473. К терпит поражение от Юэ.Юэ захватывает приморские регионы и мощный флот царства У.

Ок. 450–221. Период Чжаньго («Сражающиеся царства»).Характеризуется обострением борьбы между семью крупнейшими царствами за господство в стране и, соответственно, усилением феодальной анархии.

Ок. 400. Возвышение Цинь и Чу.Хотя остальные царства продолжают воевать друг с другом, Цинь и Чу становятся бесспорными лидерами.

III. Век гигантов

400—200 гг. до н. э

Эволюция военного искусства

Совершенствование прежних достижений военно-теоретической мысли и военного опыта в период, охватывающий два столетия, происходило на ратной сцене государств, где главную роль играли великие полководцы Александр Македонский и Ганнибал. Выдающимися военачальниками были Филипп Македонский, отец Александра, а также отец Ганнибала – Гамилькар Барка и его ученики – римляне Сципион, Марцелл и Нерон.

Вообще никакой другой период в истории войн не дал столько талантливых военачальников, в ряду которых необходимо упомянуть Пирра – царя эллинистического государства Эпир, греков Эпаминонда, Ксантиппа и Филопемена; Дионисия и Агафокла из Сиракуз – древнегреческого полиса на юго-востоке Сицилии; древнеиндийского правителя Чандрагупту; китайского императора Цинь Шихуанди и многих других.

Теория ведения войны

Появление осознанной военной стратегии обычно связывают с именем Ганнибала, хотя Александр Македонский был не меньшим стратегом и знатоком военного искусства. Знания, приобретенные благодаря успехам Ганнибала, были в известной мере применены Нероном во время сражений при реке Метавр в Умбрии и Сципионом в Испании и Африке.

В то же время экономический смысл военных действий уже хорошо осознавали в то время. Вследствие этого, за исключением войн Александра Македонского, Ганнибала и римлян, крупные сражения наблюдаются крайне редко: враждующие страны ограничиваются захватническими набегами, сосредоточивая внимание в основном на захвате материальных ресурсов друг друга.

Военная организация

В рабовладельческом обществе государства имели немногочисленные армии, вооруженные холодным оружием. Главным родом войск была пехота, а в государствах Востока значительное развитие получила кавалерия, но азиатские полководцы оказались не в состоянии эффективно координировать ее действия с пехотой.

Что касается тактических приемов, то неравномерное распределение войск по фронту в целях сосредоточения сил для главного удара на решающем участке впервые применил и благодаря им одержал победу над спартанцами при Левктрах (371) во время Беотийской войны (378–362) древнегреческий полководец Эпаминонд. Дионисий I из Сиракуз, видя в армии свою опору, создал сильное и многочисленное войско, в котором всадники использовались для цепей прикрытия и для обороны совместно с пехотой.

Однако первой войсковой единицей, отвечающей требованиям военной науки, было войско, сформированное Филиппом II, царем Древней Македонии. Создав регулярную армию и флот, он реорганизовал конницу, усовершенствовал фалангу и разработал концепцию применения тяжелых метательных орудий. Его сын Александр успешно развил эту концепцию.

Гипасписты, новый тип пехоты, созданной Филиппом II, отличались дисциплинированностью гоплитов и маневренностью псилов. Они напоминали пелтастов, но не имели дротиков, так как подготовка атаки возлагалась на легкие войска.

Гипасписты в бою являлись связующим звеном между атакующим крылом кавалерии и тяжелой пехотой.

Создавая этот тип пехоты, Филипп II, вероятно, взял за основу фракийский образец пелтастов, введенных древнегреческим полководцем Ификратом.

Оружие

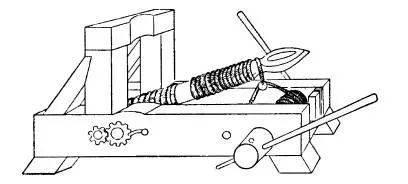

В рассматриваемый период начали применять катапульту и баллисту.

Катапульта, метательная машина, приводимая в действие силами упругости скрученных волокон (сухожилий, волос, ремней и т. и.), предназначалась для метания по крутой траектории камней, ядер, стрел и других физических тел массой 30—480 кг на дальность 250–850 м.

Катапульта

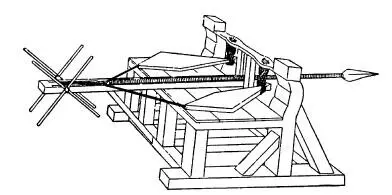

Баллиста

Таран с подъемным мостом

Баллиста также приводилась в действие силой упругости скрученных волокон, но предназначалась для разрушения стен и поражения защитников крепостей. Дальность метания камней (до 30 кг), тяжелых стрел, бревен (длиной до 3,5 м), окованных железом, бочек с горящей смолой достигала 400–800 м, более легких стрел – до 1000 м.

Эти тяжелые и неуклюжие орудия использовались как для взятия, так и для защиты крепостей. И Филипп и Александр взяли на вооружение также легкие катапульты и баллисты. Позднейшая конструкция, онагр (ок. 200) получила свое название от дикого осла из-за отдачи, при которой стреляющий рычаг ударялся о поперечную балку.

Если в стрелковом вооружении воина значительных изменений не произошло, то ручное и метательное холодное оружие видоизменилось. Греческое копье (2 м) и македонская сарисса (4–6 м) стали оружием ударного действия.

Легкая пехота вооружалась коротким мечом (гладий), дротиками (пилум) и луком со стрелами. К существенным нововведениям следует отнести появление легкого защитного вооружения греческих пелтастов и македонских гипаспистов.

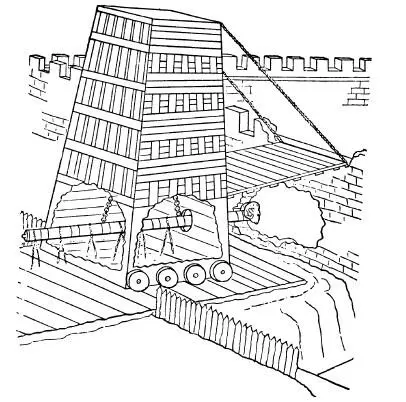

Осадная техника

Основным осадным орудием по-прежнему оставался таран, применявшийся для разрушения крепостных стен, башен и ворот. Таран представлял собой бревно с железным либо бронзовым наконечником, подвешенное на цепях или на канатах в деревянной башне в несколько этажей, которая передвигалась на колесах и служила прикрытием для обслуживавших таран людей.

Для защиты авангарда либо расчетов, управляющих осадными орудиями при обстрелах с городских стен, применялись мантелеты – ограждения, выполненные из прутьев или деревянных щитов, часто установленные на колеса.

Инженер Александра Македонского Диад сконструировал крюк на длинном рычаге для разрушения стен. Другим его изобретением был теленон – ящик, в котором размещалось несколько человек. Теленон подвешивался на тросе, который, в свою очередь, был закреплен на ригеле, укрепленном на вертикальной мачте, и поднимался несколькими воинами. С помощью этого приспособления преодолевали высокие стены и любые препятствия в крепости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)