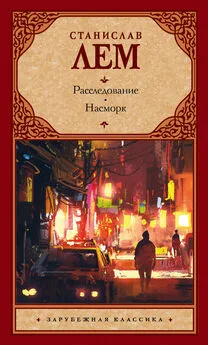

Станислав Лем - Черное и белое (сборник)

- Название:Черное и белое (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084929-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Лем - Черное и белое (сборник) краткое содержание

Произведения, вошедшие в этот сборник, в который раз поражают читателя не только мощью, но и необыкновенной многогранностью таланта Лема – выдающегося фантаста и философа ХХ века.

Черное и белое (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лем интенсивно работал на многих фронтах одновременно – в естествоведении, биологии, философии, кибернетике, художественной литературе – так, что все эти направления в некоторой степени объединились в единое целое, неотделимое от восприятия личности писателя. Литературой же он занимался экстенсивно – методом проб и ошибок, о чем свидетельствуют хотя бы следующие слова Лема о своем писательском методе: «Как правило, я писал так, как видит свои сны каждый человек: то, что происходит во сне, то есть в сновидении, не следует из предварительного планирования и никоим образом не предвидится. Это не случайное сравнение, потому что бывает так, что сновидение заходит в тупик некоей безысходности и тогда спасением становится просто пробуждение. Достаточно большое количество сюжетов моих произведений также приводило меня в тупики, но концом этого ошибочного пути просто становилась мусорная корзина». О «технологии» своего писательского труда Лем говорил: «Моим недостатком является то, что у меня отсутствует визуальное воображение. Когда я пишу, я ничего не вижу, пространственно не представляю различные вещи или явления, у меня просто сильно развита моторика, моя мышечная система каким-то образом связана с той областью мозга, которая управляет средствами артикуляции. Элементами, из которых я строю свои фиктивные ситуации и миры, являются слова, понятия, выражения, предложения – то есть язык. Воображение мое par excellence языковое, мне достаточно просто придумывать неологизмы». И как следствие этого исследователи отмечают, что словарь Станислава Лема – самый большой во всей польской литературе. И поэтому не случайно учебники польского языка и польские фразеологические словари иллюстрируются фразами и из его произведений. Например, в одном таком польско-русском «Большом фразеологическом словаре» [352](Варшава, 1998) – 64 цитаты, а в другом [353](Минск, 2004) – 172 цитаты из работ писателя.

Также Лем отличался лексикографической изобретательностью. Только в фантастических рассказах циклов «Сказки роботов», «Кибериада», «Звездные дневники» и романе «Футурологический конгресс» насчитывается более полутора тысяч неологизмов – сложнейшая и вместе с тем увлекательнейшая проблема для переводчиков, особенно на неславянские языки. Лем писал: «Неологизмы должны вступать в резонанс – с существующей синтагматикой и парадигматикой языка – множеством различных способов. На многих, так сказать, уровнях можно получить резонанс, создающий впечатление, что данное новое слово имеет право гражданства в языке. И тут можно грубо, топорно произвести дихотомию всего набора неологизмов, так что в одной подгруппе соберутся выражения, относящиеся скорее к сфере ДЕНОТАЦИИ, а в другой – скорее к КОННОТАЦИИ. (В первом случае решающим становится существование реальных явлений, объектов или понятий, имеющих определенное значение вне языка, в другом же случае главной является внутриязыковая, интраартикуляционная, «имманентно высказанная» роль неологизма.) Однако тем, что оказывает наибольшее сопротивление при переводе, является, как я думаю, что-то, что я назвал бы «лингвистической тональностью» всего конкретного произведения, per analogiam с тональностью в музыкальных произведениях». При этом неологизмы Станислав Лем использовал и в научных текстах. Например, большую компьютерную сеть Станислав Лем неоднократно называл « komputerowisko », что на русский язык можно перевести как «компьютеровейник», «компьютуравейник» – от «компьютер» (по-польски komputer ) и «муравейник» ( mrowisko ). Да и себя самого Станислав Лем называл «оптисемистом» (« optysemista »): «Я не являюсь крайним пессимистом, являюсь… в общем я бы это назвал оптисемистом, то есть являюсь немного оптимистом, а немного пессимистом». И позже, уже в статье «Признания оптисемиста»: «Лично я являюсь умеренным пессимистом: назвал себя когда-то «оптисемистом». Считаю, что технологический скелет нашей цивилизации до такой степени крепок, что может выдержать многое, даже большие катастрофы». Следует отметить, что само слово-термин «оптисемист» у писателя появилось еще в 1971 г. в фантастическом «Путешествии двадцать первом» Ийона Тихого. Оптисемистами там Лем назвал «философов, черпающих оптимизм в отношении будущего из пессимистической оценки настоящего». Философы-оптисемисты заявляли, что «чем больше прогресса, тем больше кризисов; если же кризисов нет, их стоило бы устраивать специально, поскольку они активизируют, цементируют, высвобождают творческую энергию, укрепляют волю к борьбе и сплачивают духовно и материально – словом, вдохновляют на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствуют застой, маразм и прочие разложенческие симптомы».

Некоторые придуманные Лемом слова вышли за пределы его произведений и продолжили свою жизнь в различных языках. Их можно встретить и в художественных произведениях других писателей, и в публицистике, и в различных блогах Интернета, причем часто они используются без ссылки на автора, то есть фактически стали частью языка. Это, например, такие слова, обозначающие целые явления, как «фантоматика», «фантоматизация», «интеллектроника», «псивилизация», «бустория», «жирократия», «фармакократия», «некросфера», «сварнетика», «кибэротика», «киборгия», «гастронавтика», «астроцид», «зазвездение», ставшее уже фактически научным термином латинское выражение « Silentium Universi » (молчание Вселенной), английские выражения « mindnaping » (похищение разума по аналогии с kidnaping – похищение людей) и « Sex Wars » (неизбежное искусственное (технологическое) торможение роста населения (демографического взрыва) для обеспечения нормальных условий всем живущим (недопущение перенаселения Земли)), упоминавшийся «оптисемист», а также «любвемер», «звездолов», «дегенерал», «коррумпьютер» и др. Да и «Солярис» стал уже философским термином – как образ-метафора чего-то абсолютно неизведанного в Космосе и предощущения грядущего контакта с инопланетным разумом, как модель кантовской «вещи-в-себе» [354].

Многие высказывания Лема, поражающие своей оригинальностью и меткостью, принадлежат канону польской афористики. Если задаться целью и собрать афоризмы из всех произведений писателя, то можно было бы смело поставить Станислава Лема рядом с польским классиком этого жанра Станиславом Ежи Лецем. Например, «Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться»; «Секретарша была так красива, словно не умела даже печатать на машинке»; «Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу»; «Не может быть справедливости там, где есть закон, провозглашающий полную свободу»; «Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой»; «Война – это наихудший способ получения знания о чужой культуре»; «Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано»; «Человек – существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается»; «Технология – это независимая переменная цивилизации»; «Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются»; «То, ЧТО мы думаем, всегда намного менее сложно, нежели то, ЧЕМ мы думаем»; «Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован»; «Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас»; «Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить» или более развернутые (и менее известные): «Партии в нашей системе не представляют интересов общества иначе, чем случайно. Свои собственные стремления и желания они подсовывают плюралистическому обществу как якобы его интересы. Вцепившиеся друг в друга, представляют отдельное общество, нужное только самому себе»; «Глобализация есть не что иное, как ограничение суверенитета отдельных государств для защиты их от серьезных катастроф, перенаправление которых одними обществами на другие является любимой забавой людей, особенно находящихся у власти».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: