Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Название:Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00100-080-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть краткое содержание

Книга предназначена для всех, кому интересны квантовая физика и устройство Вселенной.

На русском языке публикуется впервые.

Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

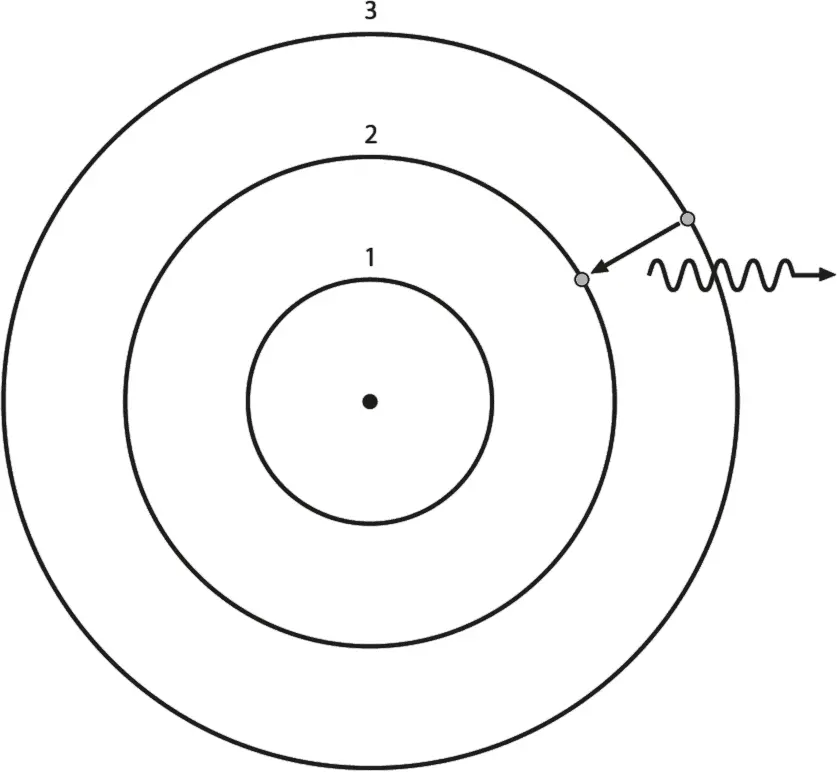

Рис. 2.1. Модель атома Бора, иллюстрирующая испускание фотона (волнистая линия) в результате перехода электрона с одной орбиты на другую (обозначен стрелкой)

Хотя Бор не сумел распространить свою модель дальше атома водорода, выдвинутые идеи можно было применить и к другим атомам. Например, если предположить, что у атомов каждого элемента набор орбит уникален, они будут испускать световые лучи лишь определенного цвета. Таким образом, эти цвета служат своего рода «отпечатками пальцев» атома, и астрономы, разумеется, немедленно воспользовались уникальностью спектральных линий атомов для определения физического состава звезд.

Модель Бора – неплохое начало, но всем была ясна ее недостаточность: например, почему электроны не могут двигаться по спирали, когда известно, что они должны терять энергию, испуская электромагнитные волны (идея, получившая реальное подтверждение с появлением радио)? И почему орбиты электрона изначально квантуются? И как насчет более тяжелых, чем водород, элементов: что делать для понимания их строения?

Но какой бы несовершенной ни казалась теория Бора, это был критически важный шаг и пример того, как порой учеными достигается прогресс. Нет никакой причины складывать оружие перед лицом озадачивающих и порой ставящих в тупик фактов. В подобных случаях ученые часто делают так называемый анзац – прикидку, или, если угодно, правдоподобное допущение, а затем переходят к вычислению его последствий. Если предположение работает, то есть получающаяся теория согласуется с экспериментальными данными, то можно с большей уверенностью вернуться к изначальной гипотезе и пытаться более детально в ней разобраться. Анзац Бора 13 лет оставался успешным, но не до конца объясненным.

Мы вернемся к истории этих ранних квантовых идей на последующих страницах книги, но сейчас перед нами лишь множество странных результатов и вопросы с неполными ответами – как и перед основоположниками квантовой теории. Если резюмировать, то Эйнштейн, следуя за Планком, предположил, что свет состоит из частиц, но Максвелл уже показал, что свет ведет себя как волна. Резерфорд и Бор прокладывали путь к пониманию строения атома, но поведение электрона внутри атома не согласовывалось ни с одной из известных в то время теорий. А разнообразные явления, носящие общее название радиоактивности, при которой атомы спонтанно делятся на части по невыясненным причинам, оставались загадкой – во многом потому, что вносили в физику волнующий элемент случайности. Сомнений не оставалось: в субатомном мире грядет что-то странное.

Совершение первого шага к общему, согласованному ответу на эти вопросы большинство приписывают немецкому физику Вернеру Гейзенбергу. То, что он сделал, стало совершенно новым подходом к теории материи и физических сил. В июле 1925 года Гейзенберг опубликовал статью, в которой рассматривал старые добрые идеи и гипотезы, в том числе модель атома Бора, но под углом зрения совершенно нового подхода к физике. Он начал так: «В этой работе делается попытка получить основы квантовой теоретической механики, которые базируются исключительно на соотношениях между принципиально наблюдаемыми величинами». Это важный шаг, потому что Гейзенберг таким образом подчеркивает: лежащая в основе квантовой теории математика не обязана согласовываться с чем-то уже известным. Задачей квантовой теории должно стать непосредственное предсказание поведения наблюдаемых объектов – например, цвета световых лучей, испускаемых атомами водорода. Нельзя ожидать от нее сколь-либо удовлетворительного мысленного представления внутреннего механизма поведения атома, потому что это и не нужно, и, может быть, даже нереально. Одним ударом Гейзенберг развеял идею о том, что действия природы непременно согласуются со здравым смыслом. Это не значит, что теория микромира не может согласовываться с нашим повседневным опытом описания движения крупных объектов – например, самолетов или теннисных мячей. Но нужно быть готовым отбросить заблуждение о том, что мелкие предметы оказываются всего лишь маленькими разновидностями крупных, а именно подобное заблуждение и может выработаться в ходе экспериментальных наблюдений.

Нет никаких сомнений, что квантовая теория – вещь хитрая, и уж тем более несомненно, что чрезвычайно хитер и сам подход Гейзенберга. Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, один из величайших современных физиков, так писал о статье Гейзенберга 1925 года:

«Если для читателя остается тайной то, что делал Гейзенберг, он в этом не одинок. Я несколько раз пытался прочитать статью, которую он написал по возвращении с острова Гельголанд, и, хотя я полагаю, что разбираюсь в квантовой механике, так до конца и не уловил обоснования математических действий автора в этой работе. Физики-теоретики в своих самых успешных трудах часто играют одну из двух ролей: они либо мудрецы, либо волшебники… Обычно не так сложно понять работы физиков-мудрецов, но работы физиков-волшебников порой совершенно непостижимы. В этом смысле статья Гейзенберга 1925 года – настоящее волшебство».

Философия Гейзенберга, впрочем, ничего магического собой не представляет. Она проста, и именно она лежит в основе того подхода, которым мы пользуемся в книге: задача объясняющей природу теории – делать количественные предсказания, которые будут сопоставимы с экспериментальными результатами. Мы не имеем возможности разработать теорию, имеющую какое-то отношение к нашему восприятию мира в целом. К счастью, хотя мы и берем на вооружение философию Гейзенберга, будем следовать более понятному подходу к квантовому миру, разработанному Ричардом Фейнманом.

На последних нескольких страницах этой книги мы неоднократно слишком вольно использовали слово «теория», так что, прежде чем продолжить разрабатывать квантовую теорию, будет полезно подробнее взглянуть на более простую. Хорошая научная теория содержит набор правил, определяющих, что может и чего не может случиться в определенной части мироздания. Теория должна позволять делать предсказания, которые впоследствии пройдут проверку наблюдениями. Если предсказания окажутся ложными, то эта теория неверна и подлежит замене. Если предсказания согласуются с наблюдениями, теория жизнеспособна. Ни одна теория не может считаться «истинной», в том смысле что всегда должна быть возможность ее фальсифицировать, то есть доказать ее ложность. Как писал биолог Томас Гексли, «наука – это упорядоченный здравый смысл, в котором множество прекрасных теорий было убито уродливыми фактами». Любая теория, которая не может быть фальсифицирована, не считается научной; более того, можно даже сказать, что она вообще не содержит никакой достоверной информации. Критерий фальсифицируемости отличает научные теории от обычных мнений. Такое научное понимание термина «теория», кстати, отличается от обиходного употребления, при котором под этим словом часто подразумеваются умозрительные рассуждения. Научные теории могут быть умозрительными, пока они не столкнулись с эмпирическими свидетельствами, но утвердившаяся в науке теория всегда подкреплена большим количеством доказательств. Ученые стараются разрабатывать теории, призванные объяснить как можно больше явлений, а физики, в частности, приходят в восторг от перспективы описать все, что вообще может случиться в материальном мире, с помощью небольшого количества правил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: