Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Название:Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00100-080-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джефф Форшоу - Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть краткое содержание

Книга предназначена для всех, кому интересны квантовая физика и устройство Вселенной.

На русском языке публикуется впервые.

Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хороший способ начать – тщательно поразмыслить над версией двухщелевого эксперимента для волн воды. Наша цель – выяснить, что же в волнах вызывает появление интерференционной фигуры. Мы должны убедиться, что теория квантовых частиц включает такое же поведение и мы сможем попытаться объяснить двухщелевой эксперимент и для электронов.

Волны, проходящие через две щели, могут интерферировать друг с другом по двум причинам. Первая: волна проходит через обе щели одновременно , создавая две новые волны, которые отклоняются и смешиваются. Очевидно, что волна может себя так вести. У нас нет ни малейших проблем с тем, чтобы представить себе одну длинную океанскую волну, которая накатывает на берег и разбивается о пляж. Это стена воды – распростертая, не стоящая на месте. Таким образом, надо понять, как сделать такой же «распростертой, не стоящей на месте» нашу частицу. Вторая причина в том, что две новые волны, отходящие от щелей, могут при смешивании либо добавляться друг к другу, либо ослаблять действие друг друга. Эта способность двух волн интерферировать, очевидно, и будет ключевой для объяснения появления интерференционной фигуры. Крайний случай – совпадение максимума одной волны с минимумом другой. В этом случае они полностью погасят друг друга. Поэтому мы сталкиваемся с необходимостью заставить нашу квантовую частицу каким-то образом интерферировать саму с собой.

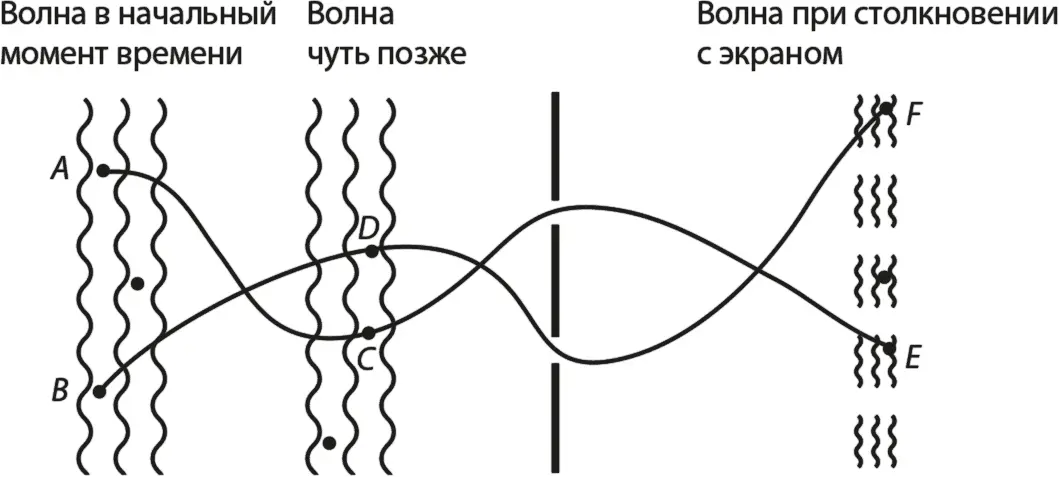

Двухщелевой эксперимент связывает поведение электронов с поведением волн, поэтому давайте посмотрим, насколько далеко может зайти это соответствие. Посмотрим на рис. 3.1, сначала проигнорировав линии, соединяющие точки А с Е и B с F , и соcредоточимся на волнах.

Рис. 3.1. Как волна, описывающая поведение электрона, движется от источника к экрану и как ее нужно интерпретировать в качестве представления всех вариантов траекторий электрона. Пути от A до C и E и от B до D и F иллюстрируют всего лишь две из бесконечного множества траекторий, по которым может двигаться одиночный электрон

Наш рисунок может описывать цистерну с водой. Тогда волнистые линии представляют – слева направо – то, как водяная волна катится через цистерну. Допустим, мы сфотографировали цистерну сразу после того, как деревянная доска слева ударила по воде, вызвав волну. На фотографии будет видна новообразованная волна, простирающаяся сверху вниз. Вся остальная вода в цистерне остается спокойной. На второй фотографии, сделанной чуть позже, видно, как водяная волна двигается к щелям, оставляя за собой ровную поверхность. Еще позже волна проходит через пару щелей и создает полосатую интерференционную фигуру, которую иллюстрируют волнистые линии в правом углу.

А сейчас давайте перечитаем последний абзац, только вместо «водяной волны» подставим «электронную волну», что бы это ни значило. Электронная волна, если ее интерпретировать должным образом, может объяснить ту полосатую фигуру, которую мы хотим понять, потому что в эксперименте она ведет себя так же, как волна воды. Но осталось объяснить, почему же электронная фигура получается из точек, когда электроны попадают на экран один за другим. На первый взгляд, это противоречит идее гладкой волны, но на самом деле это не так. Нужно догадаться, что мы можем предложить следующее объяснение: электронную волну следует интерпретировать не как реальное материальное возмущение (как в случае с волной воды), а как некий способ информирования нас о том, где, вероятно, электрон будет обнаружен. Заметьте, мы говорим «электрон», а не «электроны», потому что волна должна описать поведение одиночного электрона – таким образом мы получим возможность объяснить, откуда же берутся эти точки. Это электронная волна, а не волна электронов, и тут нельзя ошибаться. Если мы представим себе снимок волны в какой-то момент времени, то возникнет мысль интерпретировать его следующим образом: там, где волна наибольшая, существует наибольшая вероятность найти электрон, а там, где волна меньше всего, вероятность встретить наш электрон наименьшая. Когда волна наконец достигает экрана, там появляется маленькая точка, которая и сообщает о его местонахождении. Единственная задача электронной волны – дать нам возможность вычислить шансы на то, что электрон попадет в определенную точку экрана. Если же не беспокоиться, чем в действительности «является» электронная волна, то все сразу становится ясным, потому что как только мы рассчитаем волну, то сразу сможем сказать, где, скорее всего, располагается электрон. Самое интересное начинается позже, когда мы пытаемся понять, как связано наше предположение по поводу электронной волны с путешествием электрона от щели к экрану.

Но прежде чем мы приступим, полезно будет еще раз перечитать предыдущий абзац, потому что он очень важен. То, что в нем излагается, совершенно не очевидно и уж точно не соответствует интуиции. У предположения об «электронной волне» есть все необходимые свойства, чтобы объяснить появление наблюдаемой при эксперименте интерференционной фигуры, но в целом это типичная догадка о том, как это может происходить на самом деле. Как хорошие физики, мы должны рассмотреть последствия и выяснить, насколько эта догадка согласуется с природой.

Вернемся к рис. 3.1. Мы предположили, что в каждый момент времени электрон описывается волной – такой же, как водяная. В первый момент электронная волна находится слева от щелей. Это значит, что наш электрон в каком-то смысле где-то внутри волны. Позднее волна продвигается к щелям, так же как водяная, и электрон оказывается где-то в составе новой волны. Мы говорим, что электрон «может быть сначала в А , а потом в С », или «сначала в В , а потом в D », или же «сначала в А , а потом в D » и т. д. Зафиксируйте ненадолго эту мысль и подумайте теперь о еще более позднем времени после того, как волна прошла через щели и достигла экрана. Сейчас электрон можно обнаружить в Е или, возможно, в F . Кривые, которые мы изобразили на диаграмме, отображают две возможные траектории, по которым электрон мог двигаться от своего источника через щели в сторону экрана. Он мог отправиться от А через С в Е или от В через D в F . И это всего две траектории из бесконечного числа возможных для этого электрона.

Важно, что нет никакого смысла говорить: «Электрон мог проследовать любым из этих маршрутов, но на самом деле он двигался только одним из них». Если решить, что электрон действительно шел по одной конкретной траектории, то у нас будет не больше шансов на объяснение появления интерференционной фигуры, чем если бы мы закрыли одну из щелей в эксперименте с водой. Нам нужно, чтобы волна могла пройти через обе щели – только так мы получим интерференционную фигуру. Значит, нужно разрешить все возможные траектории движения электрона от источника к экрану. Иными словами, под выражением «электрон где-то в волне» мы имели в виду, что он одновременно находится во всей волне! Именно так мы и должны думать, потому что, если мы считаем, что электрон действительно находится в каком-то конкретном месте, волна утрачивает распределенность в пространстве, и мы теряем аналогию с водяной волной. В результате интерференционная фигура остается без объяснения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: