Сборник - Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления

- Название:Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084574-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления краткое содержание

Эта книга сделает вас умнее. Новые научные концепции эффективности мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С одной стороны, «теория всего» – это действительно теория всего, но, с другой стороны, это не так. Общая теория охватывает все физические явления, в отношении которых все прочее супервентно. Если два мира физически идентичны, то они идентичны и в гуманитарном плане – в них идентичны любовь, месть, красота, жестокость и соответствующие концепции. Но это совершенно не значит, что теория всего перечеркнет все остальные теории. Она не расскажет ничего нового или интересного о «Макбете» или о боксерском восстании.

Думаю, физика никогда не таила особой угрозы. Сегодня реальная угроза (если таковая имеется) исходит из поведенческих наук, особенно тех, которые связывают «точные» науки, которые мы все изучали в школе, с гуманитарными проблемами. Полагаю, здесь особенно выделяются три области: поведенческая генетика, эволюционная психология и когнитивная нейробиология. Я изучаю моральные суждения – это классический гуманитарный вопрос. Но для этого я сканирую головной мозг человека в тот момент, когда этот человек выносит моральное суждение. Недавно я заинтересовался генами, и моя работа опирается на последние открытия в области эволюционного мышления. Я исхожу из того, что разум супервентен по отношению к мозгу, и я стремлюсь объяснить гуманитарные проблемы – такие как противоречие между индивидуальными правами и общественным благом – в терминах конкурирующих нейронных систем.

Я знаю по собственному опыту, что некоторым гуманитариям подобный подход не нравится. В ходе дискуссии после моей лекции в Гарвардском гуманитарном центре один известный профессор заявил, что от моей деятельности – не от каких-то определенных заключений, а от всего моего подхода в целом – ему физически плохо. Предмет гуманитарного знания всегда был супервентен по отношению к предмету естественных наук, но в последнее время гуманитарии счастливо игнорировали физические детали – ведь можно же наслаждаться образом, игнорируя существование пикселей. Правда, можно? Вероятно. Может быть, это зависит от личных предпочтений. В любом случае так уж сильно волноваться не стоит.

Культурный цикл

ХЭЙЗЕЛ РОУЗ МАРКУС, АЛАНА КОННЕР

Хэйзел Роуз Маркус – бихевиорист, профессор Стэнфордского университета, соавтор (с Паулой Мойя) книги Doing Race: 21 Essay for the 21 stCentury («Состязания: 21 эссе XXI века»)

Алана Коннер – популяризатор науки, социопсихолог и куратор Технологического музея (Сан-Хосе, Калифорния)

Ученые обращаются к культуре, чтобы объяснить трагические или радостные события: почему расстроенный молодой человек расстрелял полицейского, почему афроамериканские дети плохо учатся в школе, почему Соединенные Штаты не могут установить демократию в Ираке, почему на азиатских заводах автомобили получаются лучше. Утренний просмотр новостей предложит такой набор: культура огнестрельного оружия, «Твиттер»-культура, этическая культура, культура Аризоны, вечная культура, культура «победитель получает все», культура насилия, культура страха, культура самодостаточности, культура корпоративной жадности.

Но никто не объясняет, что же такое культура, как она работает и как можно изменить ее к лучшему.

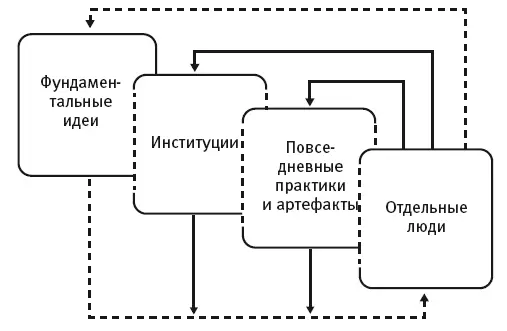

Восполнить этот пробел поможет теория культурных циклов. Она описывает развитие культуры и возможные пути ее изменения. Культурный цикл – это повторяющийся процесс, в ходе которого люди создают культуру, а она, в свою очередь, формирует людей, в результате чего они ведут себя соответственно данной культуре (что способствует ее сохранению).

Иными словами, культура и люди (а также некоторые другие приматы) творят друг друга. Этот процесс протекает на четырех уровнях: мысли, чувства и поступки отдельного человека; повседневные практики и артефакты, отражающие человеческое поведение и формирующие его; социальные институты (образование, закон, средства информации), поддерживающие эти повседневные практики и артефакты (или препятствующие им); и фундаментальные идеи, касающиеся того, что хорошо, правильно и гуманно, – эти идеи влияют на все четыре уровня, а также испытывают влияние со стороны этих уровней:

Культурные циклы касаются всех социальных различий – от макро (национальность, раса, регион проживания, религия, пол, социальный класс, поколение и т. д.) до микро (род деятельности, организация, район проживания, хобби, литературные предпочтения, семья и т. д.).

Теория культурных циклов показывает, что ничто не может быть вызвано или психологическими особенностями людей, или внешними факторами. Свой вклад вносит и то и другое. Как не существует культуры без носителей, так не существует и носителей без культуры. Люди создают культуру и формируются под ее влиянием. В случае стрельбы в школе будет чрезмерным упрощением спрашивать, была ли причиной психическая неуравновешенность преступника, враждебный климат в школе, легкий доступ к данному культурному артефакту (отцовскому ружью), попустительство учреждения или расхожие идеи, прославляющие насилие. Лучше спросить, как взаимодействовали все четыре уровня? Действительно, исследования в области общественного здравоохранения показывают, что для развития большинства психических заболеваний недостаточно только социальных стрессов или только индивидуальной предрасположенности. В большинстве случаев причиной является комбинация биологических и культурных (или генетических и внешних) факторов, то есть ответственны в равной степени и природа, и воспитание.

Социологи придерживаются другой формы противопоставлений. Например, согласно большинству источников, во время урагана «Катрина» тысячи бедных афроамериканцев предпочли не эвакуироваться с побережья. Милосердные социологи предлагали свои объяснения, к которым стремились привлечь общее внимание. Психологи говорили: «Разумеется, они остались, потому что бедные не верят в свои силы». Или что у них «низкий уровень мотивации». Или «низкий уровень самостоятельности». Социологи и политологи заявили: «Разумеется, они остались, потому что в результате низкого дохода, отсутствия доступа к банковским сервисам, образованию, транспорту, здравоохранению, полицейской защите и базовым гражданским правам у них не было другого выбора». Антропологи сказали: «Разумеется, они остались, потому что их удерживали родовая сеть, религиозные убеждения и исторические связи». Экономисты сказали: «Разумеется, они остались, потому что у них не было материальных ресурсов, знаний и финансовых стимулов уехать».

Ирония состоит в том, что все они правы. Но они правы так же, как трое слепых из индийской сказки, ощупывавших слона. Неспособность учитывать вклад остальных факторов делает каждое мнение ошибочным и, что еще хуже, бесполезным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: