Дэвид Дойч - Структура реальности. Наука параллельных вселенных

- Название:Структура реальности. Наука параллельных вселенных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3713-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Дойч - Структура реальности. Наука параллельных вселенных краткое содержание

Структура реальности. Наука параллельных вселенных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако реальные ураганы и реальные бабочки подчиняются не классической механике, а квантовой теории. Неустойчивость, быстро увеличивающая небольшие неточности задания классического начального состояния, просто не является чертой квантово-механических систем. В квантовой механике небольшие отклонения от точно определенного начального состояния имеют тенденцию вызывать всего лишь небольшие отклонения от предсказанного конечного состояния. А точное предсказание сделать сложно из-за совсем другого эффекта.

Законы квантовой механики требуют, чтобы объект, который первоначально находится в определенном положении (во всех вселенных), «растекался» по мультиверсу. Например, фотон и его партнеры из других вселенных отправляются из одной и той же точки светящейся нити накала, но затем движутся в триллионах различных направлений. Когда мы позднее проводим измерение того, что произошло, мы тоже становимся отличными друг от друга, так как каждая наша копия видит то, что произошло в ее конкретной вселенной. Если рассматриваемым объектом является атмосфера Земли, то ураган может произойти, скажем, в 30 % вселенных и не произойти в остальных 70 %. Субъективно мы воспринимаем это как единственный непредсказуемый или «случайный» результат, хотя, если принять во внимание существование мультиверса, все результаты действительно имели место. Эта множественность параллельных вселенных и есть настоящая причина непредсказуемости погоды. Наша неспособность точно измерить начальные состояния тут абсолютно ни при чем. Даже знай мы начальные состояния точно, множественность, а, следовательно, и непредсказуемость движения, все равно имела бы место. С другой стороны, в отличие от классического случая, поведение воображаемого мультиверса с немного отличными начальными состояниями не слишком отличалось бы от поведения реального мультиверса: он мог пострадать от урагана в 30,000001 % своих вселенных и не пострадать в оставшихся 69,999999 %.

В действительности крылья бабочек не вызывают ураганов, потому что классическое явление классического хаоса требует абсолютного детерминизма, которого не бывает ни в какой отдельной вселенной. Рассмотрим группу идентичных вселенных в тот момент, когда в каждой из них конкретная бабочка взмахнула крылышками вверх. Рассмотрим вторую группу вселенных, которая в этот же самый момент идентична первой за исключением того, что в ней крылышки бабочки опущены вниз. Подождем несколько часов. Квантовая механика предсказывает, что, если не возникнут исключительные обстоятельства (например, кто-нибудь, наблюдающий за бабочкой, не нажмет кнопку, чтобы взорвать ядерную бомбу при взмахе ее крылышек), эти две группы вселенных, практически идентичные друг другу в начале, так и останутся практически идентичными. Но каждая группа внутри самой себя становится сильно дифференцированной. Каждая группа включает вселенные с ураганами, вселенные без ураганов и даже очень маленькое количество вселенных, в которых бабочка спонтанно изменила свою видовую принадлежность из-за случайной перестановки всех ее атомов, или Солнце взорвалось из-за того, что все его атомы случайно направились к его центру, где идет ядерная реакция. И все же две группы все еще очень похожи друг на друга. Во вселенных, где бабочка взмахнула крылышками вверх и случились ураганы, эти ураганы действительно были непредсказуемы; но они произошли не из-за бабочки, поскольку почти идентичные ураганы произошли в других вселенных, где все было тем же самым, кроме того, что крылышки бабочки были опущены вниз.

Возможно, стоит подчеркнуть различие между непредсказуемостью и труднорешаемостью. Непредсказуемость никак не связана с имеющимися вычислительными ресурсами. Классические системы непредсказуемы (или были бы таковыми, если бы существовали) из-за их чувствительности к начальным условиям. Квантовые системы не обладают такой чувствительностью, но они непредсказуемы, потому что в различных вселенных ведут себя по-разному, и поэтому в большинстве вселенных кажутся случайными. Ни в первом, ни во втором случае никакой объем вычислений не уменьшит непредсказуемость. Труднорешаемость, напротив, является вопросом вычислительных ресурсов. Она относится к ситуации, когда мы с легкостью могли бы сделать предсказание, если бы только могли выполнить необходимые вычисления, но мы не можем их выполнить, потому что требуются нереально большие ресурсы. Чтобы отделить проблемы непредсказуемости от проблем нерешаемости в квантовой механике, мы должны принять, что квантовые системы в принципе предсказуемы.

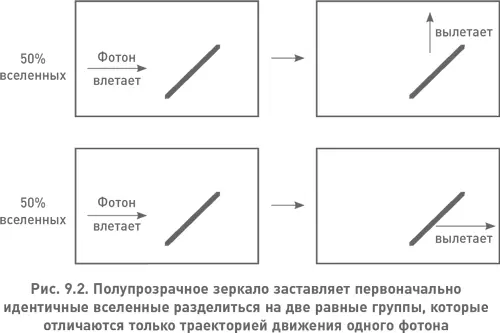

Квантовую теорию часто представляют как дающую только вероятностные предсказания. Например, в эксперименте с интерференцией на светонепроницаемой перегородке со щелями, описанном в главе 2, можно обнаружить, что фотон попал в любое место на «светлом» участке картины теней. Однако важно понимать, что для множества других экспериментов квантовая теория предсказывает единственный определенный результат. Другими словами, она предсказывает, что во всех вселенных исход будет одним и тем же, даже если на промежуточных стадиях эксперимента эти вселенные отличались друг от друга, и она предсказывает, каким будет этот результат. В таких случаях мы наблюдаем явление неслучайной интерференции. Такие явления может продемонстрировать интерферометр. Это оптический инструмент, состоящий главным образом из зеркал, как обычных (рис. 9.1), так и полупрозрачных (какие используются в фокусах иллюзионистов и в полицейских участках, рис. 9.2). Если фотон падает на полупрозрачное зеркало, то в половине вселенных он отскакивает от него точно так же, как отскочил бы от обычного зеркала. Однако в другой половине вселенных он проходит сквозь это зеркало, словно его нет.

Один фотон входит в интерферометр сверху слева, как показано на рис. 9.3. Во всех вселенных, где проводят эксперимент, фотон и его партнеры движутся к интерферометру по одной и той же траектории. Следовательно, эти вселенные идентичны. Но как только фотон попадает на полупрозрачное зеркало, первоначально идентичные вселенные становятся различными. В половине из них фотон проходит через зеркало и движется вправо вдоль верхней стороны интерферометра. В остальных вселенных фотон отражается от зеркала и идет вниз вдоль левой стороны интерферометра. Затем эти варианты фотона в разных группах вселенных попадают в обычные зеркала справа сверху и слева снизу соответственно и отражаются от них. Таким образом, в конце они одновременно попадают на полупрозрачное зеркало справа снизу и интерферируют друг с другом. Не забывайте, что мы запускали в аппарат только один фотон, и в каждой вселенной по-прежнему находится только один фотон. Во всех вселенных этот фотон теперь попал в правое нижнее зеркало. В половине вселенных он подошел к этому зеркалу слева, в другой половине – сверху. Между разновидностями фотона из этих двух групп вселенных произошла сильная интерференция. Суммарный эффект зависит от точной геометрии ситуации, но на рис. 9.3 изображен тот случай, когда во всех вселенных фотон в конце движется вправо сквозь зеркало, и ни в одной вселенной он не проходит и не отражается вниз. Таким образом, в конце эксперимента все вселенные так же идентичны, как и в начале. Они отличались и интерферировали друг с другом лишь краткую долю секунды в промежуточном состоянии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/1095732/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau.webp)