Ричард Докинз - Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни

- Название:Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084589-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Докинз - Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни краткое содержание

Известный ученый-натуралист и популяризатор науки приглашает в грандиозное путешествие длиной в четыре миллиарда лет – к истокам жизни на Земле. По мере погружения в прошлое к нам, людям, присоединятся другие “пилигримы”, ищущие собственных прародителей. И тогда выяснится, что у нас общая история – и предки – не только с “сестрой цикадой” и “братом фазаном”, но и с растениями, грибами и бактериями, – со всеми организмами на планете.

Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

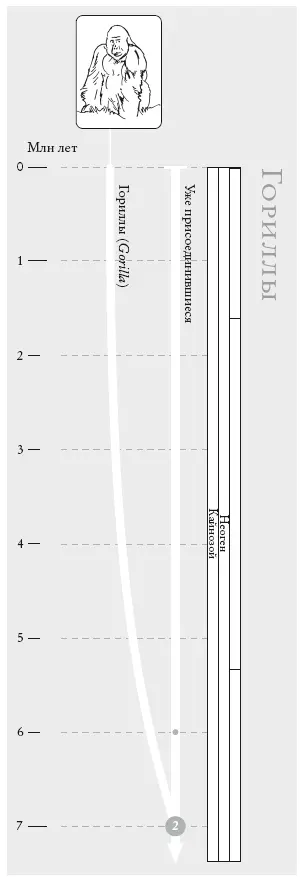

Гориллы. Филогенетическое древо, иллюстрирующее отход горилл от других африканских человекообразных обезьян. Согласно генетическим данным, это произошло ок. 7 млн лет назад. Правая ветвь – шимпанзе и люди (сопредок № 1 отмечен точкой, соответствующей 6 млн лет), левая – единственный вид горилл (который, как теперь считается, следует делить на два). На рис.: западная горилла (Gorilla gorilla).

Логично предположить, что сопредок № 2, как и шимпанзе, ходил, опираясь на костяшки пальцев, и на ночь забирался на дерево. Естественный отбор в условиях тропического солнца благоприятствует сильной пигментации, которая защищает от ультрафиолетового излучения. Так что сопредок № 2, скорее всего, был темно-коричневым или черным. А поскольку все обезьяны, кроме людей, покрыты волосами, было бы странно, если бы сопредки №№ 1 и 2 сильно от них отличались. И, наконец, поскольку шимпанзе, бонобо и гориллы живут в лесу, рандеву № 2 разумно назначить там же. Лес этот должен находиться в Африке, но где именно, к сожалению, неясно.

Гориллы отличаются от шимпанзе не только размерами. Это нужно иметь в виду при реконструкции сопредка № 2. Гориллы – строгие вегетарианцы. У самцов есть гаремы. Шимпанзе беспорядочны в половых связях, и эти различия в системах скрещивания любопытным образом сказываются на размере их яичек. (Об этом мы узнаем из “Рассказа Тюленя”.) Я подозреваю, что системы скрещивания вообще довольно лабильны, то есть в процессе эволюции легко изменяются. Пока я не вижу способа узнать, как с этим обстояло дело у сопредка № 2. Ведь, например, у людей в разных культурах разные системы скрещивания – от строгой моногамии до огромных гаремов. Поэтому я не вижу смысла гадать, как размножался сопредок № 2, и закрываю эту тему.

Рассказ Гориллы

Становление дарвинизма, которое пришлось на XIX век, привело к появлению двух противоположных взглядов на человекообразных обезьян. Противники Дарвина, хотя и согласившиеся принять идею эволюции, были в ужасе от возможного родства с грубыми, отвратительными тварями и отчаянно пытались преувеличить наши отличия. Особенно это касалось горилл. Человекообразных обезьян называли “животными”, противопоставляя их человеку. Более того: если, например, кошки и олени кажутся красивыми, гориллы и другие человекообразные обезьяны именно в силу сходства с нами кажутся карикатурами, пародиями.

Дарвин часто напоминал, что он думает по этому поводу: так, в “Происхождении человека” он как бы между прочим отмечает, что обезьяны “с удовольствием курят табак”. Томас Генри Гексли (Хаксли), знаменитый последователь Дарвина, однажды участвовал в ожесточенном споре с сэром Ричардом Оуэном, ведущим анатомом того времени. Оуэн утверждал (ошибочно, как доказал Гексли), что наличие малого гиппокампа является уникальной чертой человеческого мозга. Однако сейчас ученым уже не кажется, что мы напоминаем человекообразных обезьян. Они знают, что мы относимся к африканским человекообразным обезьянам. И теперь мы противопоставляем человекообразных обезьян (включая человека) всем остальным обезьянам.

Так было не всегда. Прежде человекообразных обезьян объединяли с другими высшими приматами, и в некоторых ранних описаниях к человекообразным обезьянам относят, например, павианов или маготов. Удивительно другое. Задолго до того, как люди стали мыслить в терминах эволюции, и до того, как человекообразных обезьян противопоставили остальным обезьянам, крупных человекообразных обезьян нередко путали с людьми. И хотя приятно думать, что такое представление предвосхищало идею эволюции, следует признать, что оно сродни расизму. Первые европейские путешественники видели в шимпанзе и гориллах Африки близких родственников чернокожих – но не белых. Интересно, что у племен Юго-Восточной Азии и Африки есть легенды, в которых эволюция как бы направлена вспять: согласно преданиям, крупные человекообразные обезьяны – это согрешившие люди. “Орангутан” по-малайски значит “лесной человек”.

Рисунок орангутана (Ourang Outang), выполненный в 1658 году голландским доктором Бонциусом, по словам Гексли, изображает “не что иное, как очень волосатую женщину, довольно миловидную, с совершенно человеческими пропорциями тела и ногами”. Правда, почему-то волосы у нее растут по всему телу, кроме одного из участков, которые у женщин как раз покрыты волосами: лобок, как видно на рисунке, гол. Весьма антропоморфны и рисунки, сделанные Хоппиусом (1763), учеником Линнея. У одного из изображенных существ есть хвост, однако в остальном оно неотличимо от человека: стоит на двух ногах и держит трость. Плиний Старший писал, что “хвостатых существ, говорят, даже видели за игрой в шашки”.

Хочется думать, что все эти мифы должны были подготовить человечество к идее эволюции или даже ускорить ее открытие в XIX веке. Однако это не так. Вместо этого возникла путаница между человекообразными обезьянами, обычными обезьянами и человеком. Из-за этого бывает трудно понять, когда был открыт тот или иной вид человекообразных обезьян – а часто невозможно понять даже, о каком виде речь. Исключением является горилла, которая стала известна науке в последнюю очередь.

В 1847 году американский миссионер доктор Томас Сэвидж увидел в доме другого миссионера на реке Габон “череп, по словам туземцев, принадлежащий существу, напоминающему обезьяну и замечательному своими размерами, свирепостью и повадками”. В том же году, в котором вышло “Происхождение видов”, газета “Иллюстрей-тед Лондон ньюс” напечатала сенсационную статью о гориллах. Эти вымыслы (в том числе об их свирепости, достигшие максимального масштаба в фильмах о Кинг-Конге) не сравнятся даже с россказнями путешественников того времени:

Наблюдать горилл вблизи почти невозможно – особенно потому, что, увидев человека, они сразу нападают. Взрослый самец обладает невероятной силой, зубы у него крупные и мощные. Говорят, что горилла, спрятавшись в толстых ветвях деревьев, подкарауливает человека. Когда он проходит под деревом, горилла спускает страшную заднюю ногу… и хватает жертву за горло, поднимая в воздух, после чего швыряет на землю мертвой. Этим животным движет чистая злоба: оно не ест человеческую плоть, а просто получает жестокое удовольствие от убийства.

Сэвидж решил, что череп, который он видел у миссионера, принадлежит “новому виду орангутана”. Позднее он пришел к выводу, что новый вид – не что иное, как “понго” из рассказов первых путешественников по Африке. Давая виду название, Сэвидж с коллегой-анатомом, профессором Уайменом, решил воздержаться от “понго” и выбрал давно забытое слово “горилла”: так карфагенский мореплаватель назвал диких волосатых людей, якобы встреченных им на острове у побережья Африки. И словом “горилла” стали обозначать найденное Сэвиджем животное – на латыни и других языках. А “понго” впоследствии стало латинским родовым названием азиатских орангутанов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/1063750/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to.webp)