Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Название:Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-02035-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым краткое содержание

Всё в нашем мире зависит от бактерий. Долгое время – почти 4 миллиарда лет – Земля была в их полном распоряжении. Именно эти микроскопические двигатели жизни изменили химический состав нашей планеты и сделали мир пригодным для обитания растений, животных и людей.

Откуда взялись эти поразительные микроорганизмы? Как они устроены и какие тайны скрывают? Почему жизнь без них невозможна? И почему бактерии – социальные организмы?

Известный американский биолог-океанограф Пол Фальковски, член Американского геофизического союза, Американской академии наук и искусств, рассказывает, как и почему бактерии смогли пережить все катаклизмы и приспособиться к меняющейся среде, а также демонстрирует читателю, что всё наше существование стало возможным только благодаря их эволюции, и они – наши истинные предки и настоящие двигатели жизни на Земле.

Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С увеличением концентрации кислорода одноклеточные эукариоты смогли начать объединяться в колонии, поскольку проблема диффузии уже была настолько серьезной. Однако такое объединение предполагало возможность какого-то сцепления, некоего межклеточного «клея» – второе свойство, необходимое для эволюции многоклеточных животных. Адгезивную функцию предоставлял набор из двух типов белков – коллагенов и интегринов, которые затем получат распространение среди всех животных организмов. Эти два белка действуют как пластичные эпоксидные смолы – они скрепляют клетки вместе, а также служат цементом для многих клеточных продуктов, таких как зубы, кости и раковины. Существует много типов коллагенов, однако для всех характерно наличие трех параллельных спиралей, похожих на микроскопические шурупы. Древнейшие их формы найдены у прокариотов. Коллагены известны всем – эти высушенные белки в смеси с ароматизаторами и подсластителями продаются в качестве желатиновых десертов. Коллагены стыкуются с интегринами – белками, прикрепленными к клеточным мембранам у животных. Это не единственные скрепляющие агенты, но наиболее значимые. У животных на долю коллагенов может приходиться до 25 % всех белков, имеющихся в организме.

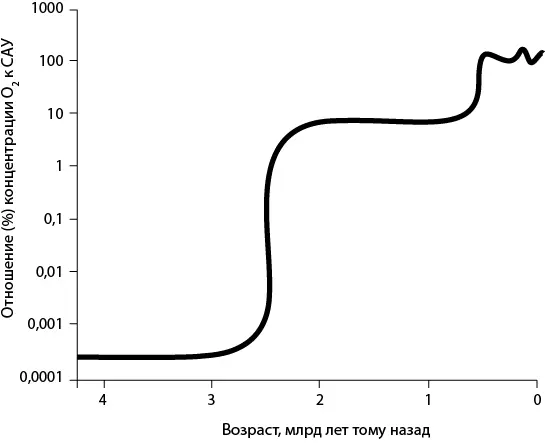

Рис. 31. Современная реконструкция содержания атмосферного кислорода на протяжении геологического времени. Обратите внимание на то, что для концентрации кислорода используется логарифмическая шкала. Концентрация кислорода на протяжении первой половины земной истории была исчезающе мала, порядка 0,0001 % современного атмосферного уровня (САУ). Во время Кислородной катастрофы (2,4 млрд лет тому назад) концентрация, вероятно, повысилась до приблизительно 1 % современного уровня и затем до примерно 10 % в эдиакарский и кембрийский периоды (600–500 млн лет тому назад). На протяжении последних 500 млн лет содержание кислорода оставалось относительно высоким и относительно стабильным, варьируя между приблизительно 50 и 150 % современного значения

И коллагены, и интегрины в той или иной форме появились в самом начале эволюции животных. Они встречаются у губок – древнейшего вида животных, где удерживают клетки в определенных положении и ориентации. По мере эволюции животного мира молекулярные клеящие средства приобретали все более важное значение, делая возможными новые, более сложные формы тела.

Третье свойство – разнообразие клеточных функций – один из наиболее интересных моментов в биологии животных и растений. Даже у простейших животных и растений имеется несколько различных типов клеток. У животных существуют различные виды нервных клеток, клеток кожи, пищеварительных клеток и так далее. У растений клетки листьев, корней и побегов различаются между собой. Все эти разнообразные клетки взрослого организма происходят от одной-единственной – оплодотворенной яйцеклетки. Независимо от того, какова функция клеток во взрослом организме, в каждой из клеток, сохранивших ядро, генетический материал идентичен тому, что содержится в остальных клетках. Вот почему мы можем взять клетки из нашей слюны, кожи, кости, печени или легких и анализировать собственный геном. Однако каждый из этих типов клеток призван выполнять свой собственный набор функций, и эти функции закодированы в генах каждого организма. Процесс, при котором клетка получает свою специализацию внутри консорции, называется дифференциацией . У животных клетки, которым еще не была определена собственная специфическая функция, называются стволовыми клетками – это клетки, которые можно убедить стать той или иной из множества типов клеток: нервной клеткой или клеткой печени и так далее. Однако откуда взялись все эти различные типы клеток в многоклеточных организмах?

У цианобактерий, формирующих колонии, существуют такие клетки, которые теряют свою фотосинтезирующую способность и начинают специализироваться на связывании азота. Этот новый тип клеток крупнее, имеет более толстую клеточную стенку, а также является единственным типом клеток внутри колонии, который может связывать азот, образуя аммоний. Кроме того, такую клетку невозможно убедить снова начать фотосинтезировать – даже несмотря на то, что у нее сохранились все необходимые для этого гены.

Существует несколько других примеров дифференциации. Многие одноклеточные эукариоты подвергаются тому или иному виду генетической рекомбинации и при этом трансформируют свои клетки из одной формы в другую. Генетическая рекомбинация – это такое модное словечко, означающее секс: две клетки, каждая из которых имеет половину хромосомного набора родительской клетки, комбинируют генетическую информацию, формируя новую клетку, которая начинает воспроизводиться. У одноклеточных эукариотов зародышевые клетки часто совершенно не похожи на родительские. В действительности зачатки полового размножения уходят далеко к истокам эволюционной истории; они найдены в современных эукариотических водорослях. «Споры», или зародышевые клетки, имеют половинный набор хромосом – индивидуальных сегментов генетической информации, хранящейся в ядре каждой клетки – от родительской клетки, и зачастую имеют очень различные формы.

Дифференциация клеток стала фирменным знаком как животной, так и растительной эволюции. По мере развития многоклеточных организмов отдельные клетки приобретали определенные функции. У низших животных и большинства растений организм может воспроизводиться без половой рекомбинации – можно просто взять какую-либо часть организма и вырастить ее, если иметь достаточно энергии и источников питания. В таких случаях клетки сохраняют достаточную гибкость для приобретения новых функций. Тем не менее в процессе эволюции все более и более сложных животных организмов эта гибкость была потеряна, и единственным путем возникновения новых организмов осталась половая рекомбинация – четвертое из перечисленных свойств.

Половое размножение ведет к формированию оплодотворенной единичной клетки – зиготы, в которой затем происходит дифференциация в новые типы клеток по мере ее деления и развития в эмбрион. Информационная система, отвечающая за развитие и организацию клеток у животных и растений, достигла небывалой сложности, однако основной набор инструментов был позаимствован у их одноклеточных прародителей и аналогичен кворумному восприятию в микробиотических сообществах.

У животных развился набор молекул, направляющий транскрипцию генов в клетках. Эти транскрипционные факторы, со временем ставшие весьма изощренными, размещают развивающийся организм животного вдоль некоторой оси и направляют деление и функционирование клеток. Так, например, у животных набор генов гомеобокса (или, на научном жаргоне, Hox-генов ) включает и выключает сотни генов во время развития эмбриона; транскрипционные факторы наподобие Hox-генов зачастую невероятно консервативны. Впервые они были открыты в 1984 году у плодовой мушки дрозофилы , но впоследствии ученые поняли, что такие же гены встречаются во всем животном царстве – от медуз до человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: