Марсель Пруст - В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану

- Название:В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-521-00020-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Пруст - В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану краткое содержание

В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подобная пестрота интересов не только не вредит ему, но, напротив, оказывается весьма плодотворной. Художественная система Пруста имеет изначально «фокусирующий» характер. Возникая на пересечении рационалистических и иррационалистических тенденций, она вбирает в себя самые разные проявления литературной жизни и затем своеобразно «преломляет» их, задавая им новое направление. Изначально лишенная радикального эстетического нигилизма и имеющая открытый характер, она постепенно приобретает все большую широту и одновременно – независимость и способность к творческому саморазвитию и качественной трансформации. Художественное сознание Пруста постоянно направлено на приобретение нового эстетического опыта за счет приобщения к опыту других писателей и его своеобразного «переживания». «Как только я приступал к чтению какого-нибудь автора, – пишет в работе „Против Сент-Бёва“ Пруст, – я начинал распознавать за словами мелодию песни, которая у каждого писателя отлична от других, и, читая, я безотчетно для себя напевал ее, замедляя или убыстряя ход слов или же останавливая ее совсем» [8] Proust M. Contre Sainte-Beuve pr é c é d é de Pastiches et m é langes et suivi de Essais et articles. Paris, 1971. P. 303. (Bibliothčque de la Pléiade).

.

Важно отметить, что в отношении Пруста к этим литературным явлениям наряду с позитивным их освоением всякий раз присутствует и их критическое переосмысление, то есть наряду с «за», как правило, у Пруста есть и весомое «против» (против «неясности» символистов, против «идолопоклонства» Рескина, против литературно-критического метода Сент-Бёва и т. д.). Знакомясь с тем или иным художественным явлением, Пруст стремится, поняв его, проникнув в его суть, приобрести над ним власть и таким образом высвободиться из-под его влияния. В этой связи показателен прустовский интерес к жанру пастиша, который прослеживается на протяжении всего его творчества. В 1919 году выходит в свет его книга «Пастиши и смеси», одну из частей которой составляет собрание подражаний ряду французских писателей и критиков (Бальзаку, Флоберу, Сент-Беву, Анри де Ренье, Гонкурам, Мишле, Фаге, Ренану, Сен-Симону), опубликованных Прустом в газете «Фигаро» на протяжении 1908–1909 годов. Являясь хорошей школой в стилевом плане, пастиш вместе с тем для Пруста – эффектное и эффективное средство преодоления влияний и увлечений, приводящих к потере творческой самобытности и самостоятельности.

Приобщение к обширному литературному контексту и накопление на его основе художественного опыта неизменно сопровождались у Пруста попытками теоретического обобщения и осмысления воспринятого.

Обладая особым эстетическим чутьем, Пруст усваивал существующий до него опыт художественного познания, извлекая из него прежде всего то, что могло дать ростки принципиально нового в его творчестве. Сознание Пруста-художника действует подобно тем живым природным созданиям, которые, перелетая с цветка на цветок, вытягивают из них чудесный экстракт, образующий в конце концов таинственно-прекрасную, наполненную теплом и светом эссенцию, заключающую в себе жизнетворную энергию бытия. Пруст из всего разнообразия явлений духовной жизни, попадающих в поле его зрения, пропускаемых через его сознание, извлекает то, что созвучно его внутреннему камертону, то, что затрагивает его личный опыт, то, что вызывает в нем ощущение живой деятельности, непосредственного переживания жизни, то, что позволяет создать реальный образ существования и осмыслить его.

Таким образом, начиная с раннего творчества Пруст-художник формируется не в замкнутом автономном пространстве, отгороженном от огромного культурного наследия человечества, накопленного за века цивилизации, и от современной ему духовной жизни, но в самой ее гуще. Эстетические теории, вошедшие в культурный обиход эпохи, сочетались у Пруста с его индивидуальным экзистенциальным и художественным опытом, пропускались через субъективное мироощущение, накладывались на своеобразную эмоционально-чувственную стихию, сформированную жизнью писателя.

С самого начала взгляды Пруста на искусство, отразившиеся в его критических статьях, рецензиях, эссе, часть из которых при жизни писателя осталась неопубликованной, отличались широтой. Продолжая традиции, существовавшие во Франции (Дидро, Стендаль, Бодлер и др.), Пруст стремится создать своеобразную философию искусства, основываясь не только на явлениях литературы, но и музыки, живописи, архитектуры (статьи «Воскресный день в консерватории», «Против неясности», «Шарден и Рембрандт» и другие). Так, в письме директору журнала «Ревю эбдомадер» Пьеру Менге (1895) Пруст сообщает по поводу своей статьи «Шарден и Рембрандт»: «Я только что написал небольшой этюд по философии искусства, если только подобный термин не является слишком претенциозным, в котором я пытаюсь показать, как великие художники приобщают нас к знанию и внушают любовь к внешнему миру…» [9] Proust M. Correspondance. Paris, 1970. T. 1: 1880–1895. P. 444.

Искусство для Пруста – главный способ приобщения к глубинным основам человеческого бытия. Этот принцип будет исповедоваться писателем на протяжении всего его творчества и во многом определит специфику прустовских произведений, в которых проблемы творчества в различных его проявлениях будут традиционно занимать важное место. В разное время помимо литературных интересов у Пруста можно отметить проявление внимания к живописи Вермеера, Шардена, Рембрандта, Моро, Ватто, Моне, Уистлера, к архитектуре французских соборов, к музыке Сен-Санса, Бетховена, Франка Дебюсси, Вагнера, Бородина, Мусоргского и других. Эрудиция Пруста в этих областях поразительна. Имена писателей, композиторов, художников, встречающиеся в его произведениях, не поддаются исчислению.

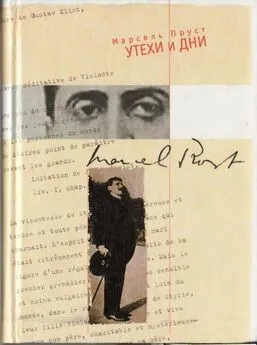

Как уже отмечалось, последние годы жизни Пруста прошли под знаком своеобразного затворничества. Нередко это обстоятельство возводится в ранг своего рода легенды, в результате чего возникает образ писателя-отшельника, отказавшегося от любых контактов с внешним миром, утратившего всякий интерес к нему, всецело погрузившегося в мир субъективных переживаний.

Подобные представления о Прусте-писателе в достаточно малой степени соответствуют действительности. Даже в последние годы жизни, несмотря на обострение болезни, Пруст не утрачивает интереса к жизни во всех ее проявлениях, в том числе и к миру, существующему за пределами его знаменитой комнаты, обитой пробковым деревом, не порывает контактов с ним, о чем свидетельствует обширнейшая переписка писателя и, конечно же, его роман «В поисках утраченного времени».

Книга Пруста поражает своей масштабностью, насыщенностью сложнейшими проблемами, связанными с человеческим существованием. Жизнь представлена в ней на самых разных уровнях: экзистенциальном, социально-историческом, конкретно-личностном, интимно-чувственном. Вопросы, затрагиваемые Прустом, касаются всех форм проявления человеческого бытия: сферы быта, личной и семейной жизни, любви, ревности, дружбы, общественных отношений, политики, искусства и т. д. В романе Пруста действует огромное число персонажей, представляющих различные социальные слои, различные стороны общественной жизни: простолюдины, буржуа, аристократы, слуги, обыватели, политики, ученые, писатели, художники, композиторы, актеры… Как правило, персонажи эти вымышлены. Однако у многих из них обнаруживаются реально существовавшие прототипы. Чаще всего Пруст соединяет в одном образе черты нескольких лиц. Так, образ герцогини Германтской вобрал в себя личностные особенности, присущие графине Грефюль, г-же Штраус, графине де Шевинье. Образ г-жи Вердюрен родился благодаря реально существовавшим г-же де Кайяве и г-же Лемер. В облике актрисы Берма запечатлены черты известных актрис «рубежа веков» Рашели и Сары Бернар. Говоря о другом персонаже Пруста, о писателе Берготе, часто вспоминают А. Франса, А. Бергсона, П. Бурже, Э. Ренана, М. Барреса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: