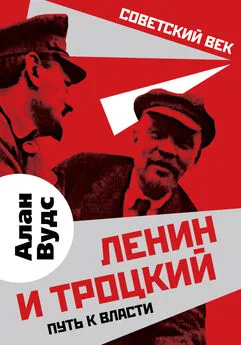

Алан Вудс - Ленин и Троцкий. Путь к власти

- Название:Ленин и Троцкий. Путь к власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907255-87-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Вудс - Ленин и Троцкий. Путь к власти краткое содержание

А. Вудс отдает дань уважения политическому таланту Ленина и Троцкого, но в то же время не боится показывать и ошибки, которые они совершали. «После революции, – пишет он, – Ленин однажды сказал по какому-то поводу, что большевики совершили «много глупостей». Чтобы новое поколение извлекло уроки из истории большевизма, важно нарисовать ее «со всеми бородавками», правдиво».

Остается добавить, что в книге использовано огромное количество исторических источников, в том числе никогда не издававшихся в России.

Ленин и Троцкий. Путь к власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Народники присягали «народу» в каждом предложении. Между тем они были полностью оторваны от крестьянских масс, которых они боготворили. В действительности всё движение сосредоточилось в руках интеллигенции.

« Преклонение народников перед крестьянами и общиной , – пишет Троцкий, – было зеркальным отражением грандиозных претензий “интеллигентного пролетариата” на роль важнейшего, если не единственно возможного инструмента прогресса . Вся история русской интеллигенции есть движение между двумя полюсами – гордостью и самопожертвованием, – которые суть короткая и длинная тень от их социальной слабости» [22] Trotsky L. The Young Lenin. London: Doubleday, 1972. P. 25. – Курсив А. В.

.

Но эта социальная слабость интеллигенции лишь отражала неразвитость классовых отношений в российском обществе. Бурное развитие промышленности и создание мощного городского рабочего класса в результате массового притока иностранного капитала в 1890-х годах пока ещё было музыкой отдалённого будущего. Опираясь на свои собственные ресурсы, революционная интеллигенция искала спасение в теории «особого пути России к социализму», основанной на характерной для мира общей собственности.

Андрей Желябов, один из руководителей «Народной воли»

Представления о партизанской борьбе и индивидуальном терроре, недавно ставшие модными в определённых кругах, в карикатурном виде повторяют устаревшие идеи российских народников и террористов. Подобно последним, они пытаются заручиться в странах третьего мира поддержкой крестьянства, люмпен-пролетариата – кого угодно, только не пролетариата. Такого рода идеи не имеют ничего общего с марксизмом. Маркс и Энгельс объясняли, что единственным классом, способным совершить социалистическую революцию и установить здоровое государство рабочих на пути к бесклассовому обществу, является рабочий класс. И это неслучайно. Только рабочий класс, в силу той роли, которую он играет в обществе и производстве , особенно в масштабном промышленном производстве, обладает потенциальным социалистическим классовым сознанием. Неспроста классические методы борьбы пролетариата – забастовки, демонстрации, линии пикета, всеобщие стачки – основаны на коллективном действии масс .

Напротив, главный принцип всякого иного общественного класса – индивидуализм, присущий мелкому и крупному собственнику и эксплуататору труда. Не принимая во внимание буржуазию, враждебное отношение которой к социализму есть первое условие её существования, можно говорить о «среднем классе», в том числе о крестьянстве. «Средний класс» – это такой общественный слой, которому труднее всего приобрести социалистическое сознание. Верхушку этого слоя составляют зажиточные крестьяне, адвокаты, врачи и депутаты, стоящие близко к буржуазии. В то же время сознательность бедных безземельных крестьян в России всегда сильно отставала от таковой у его городских собратьев. Единственное желание безземельного крестьянина – стать обладателем земли, то есть превратиться в мелкого собственника. Индивидуальный террор и партизанская борьба, представленные во всём их многообразии, – это методы буржуазии, в том числе крестьянской, а также представителей студенчества, интеллигенции и люмпен-пролетариата. Верно, что при определённых условиях, особенно в современную эпоху, масса бедных крестьян может успешно бороться за идею коллективной собственности, как, например, в Испании в 1936 году. Но необходимое условие для такого развития – революционное движение рабочего класса в городах. В России рабочий класс пришёл к власти, мобилизовав бедных крестьян не социалистическими призывами, а лозунгом «Землю – крестьянам!». Этот факт наглядно показывает, как далеки были крестьяне в России от социалистического сознания даже в 1917 году.

Народникам, лишённым прочной теоретической основы и весьма туманно и бесструктурно понимавшим классовые отношения (пример тому – понятие «народ»), марксистский аргумент о ведущей роли пролетариата представлялся мелочным педантизмом. Мол, при чём здесь рабочий класс? Очевидно же, что Маркс и Энгельс не понимали особого пути России! Как только народники обратили внимание на городской пролетариат, они расценили его положение как «отклонение от нормы», а самих рабочих – как «крестьян на производстве», которые могут играть лишь вспомогательную роль. Как показали последующие события, в действительном отношении революционных классовых сил всё было с точностью до наоборот.

Парадоксально, но, несмотря на все предубеждения народников, единственными людьми, до которых революционеры смогли достучаться, оказались «городские крестьяне» – проще говоря, заводские и фабричные рабочие. Подобно современным партизанам, сторонники «Земли и воли» вербовали заводских и фабричных рабочих и направляли их в сельскую местность. Плеханов, прежде чем он стал марксистом, принимал участие в такого рода деятельности, сделав для себя некоторые выводы.

«Проработав в городе несколько лет, – пишет Георгий Валентинович, – он [фабричный рабочий] уже плохо чувствовал себя в деревне и неохотно возвращался в неё… Причина была всегда одна и та же: деревенские нравы и порядки становились невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться. <���…>

Это были испытанные люди, – продолжает Плеханов, – искренно преданные народническим идеалам и глубоко проникнутые народническими взглядами. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням с целью высмотреть подходящее место для своего поселения (причём некоторые из них были приняты за немцев), они махнули рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Саратов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчуждённость от “народа” его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу» [23] Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении // Соч.: В 24 т. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 135–136.

.

В теории народников городской рабочий был дальше от социализма, чем крестьянин. Так, один из народников, отвечающий за организацию дела среди рабочих Одессы, жаловался, что «заводское население, испорченное городской жизнью, не сознающее своей связи с крестьянством, не так восприимчиво к пропаганде социализма» [24] Лавров П. Л. Народники-пропагандисты 1873–1878 годов. СПб.: Тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1907. С. 217.

. Как бы то ни было, народники фактически провели работу среди рабочих и получили важные результаты. Инициатором этой первопроходческой деятельности был Николай Васильевич Чайковский. Его группа создала пропагандистские кружки в рабочих районах Петербурга, а Кропоткин стал одним из пропагандистов. Действительность вынудила часть народников впервые столкнуться лицом к лицу с «рабочим вопросом», который изгонялся теорией Бакунина через парадную дверь, но неизменно возвращался обратно через чёрный ход. Даже в период своей юности рабочий класс России, несмотря на свою немногочисленность, накладывал отпечаток на революционное движение.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Садов - Ледяная Принцесса. Путь власти [litres]](/books/1095375/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-put-vlasti-litre.webp)