Алан Вудс - Ленин и Троцкий. Путь к власти

- Название:Ленин и Троцкий. Путь к власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907255-87-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Вудс - Ленин и Троцкий. Путь к власти краткое содержание

А. Вудс отдает дань уважения политическому таланту Ленина и Троцкого, но в то же время не боится показывать и ошибки, которые они совершали. «После революции, – пишет он, – Ленин однажды сказал по какому-то поводу, что большевики совершили «много глупостей». Чтобы новое поколение извлекло уроки из истории большевизма, важно нарисовать ее «со всеми бородавками», правдиво».

Остается добавить, что в книге использовано огромное количество исторических источников, в том числе никогда не издававшихся в России.

Ленин и Троцкий. Путь к власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проникновение в рабочее движение в России, несмотря на болезненные трудности, продолжалось. Большие проблемы возникли с нелегальным переправлением литературы. Специально обученные люди, часто студенты, обучающиеся за границей, привлекались для перевозки нелегальной литературы по возвращении домой на каникулы. Время от времени сами члены группы Плеханова отправлялись в Россию для установления связей. Такие поездки были чрезвычайно опасными и нередко заканчивались арестами. Во внутренних районах страны крайне немногочисленных людей, которым удавалось установить с группой контакт, ценили на вес золота. В 1887–1888 годах студент Рафаил Соловейчик, бывший в эмиграции с 1884 года, вместе с товарищами предпринял попытку создать «Загранично-русский союз социал-демократов». Разругавшись с группой Плеханова, он вернулся в Россию, был арестован в 1889 году и приговорён ко многим годам тюрьмы, в которой он обезумел и покончил жизнь самоубийством. Ещё один член того же «Союза», молодой студент из Цюриха Григорий Гуковский, был арестован в Ахене и передан царскому правительству. Его приговорили к тюремному заключению, где он тоже свёл счёты с жизнью. История знает много таких случаев. У самодержавия были длинные руки. Группа Плеханова постоянно сталкивалась с риском проникновения в свои ряды шпионов и провокаторов. Одним из таких шпионов был Кристиан Хаупт, рабочий, завербованный полицией для внедрения в эмигрантские российские социал-демократические организации. Разоблачённый немецкими социал-демократами как полицейский шпион, Хаупт был выслан из Швейцарии.

Хуже всего было ощущение полной политической изоляции, подкреплённое неизбежными скандалами и склоками эмигрантской жизни. Политические эмигранты-народники, уязвлённые критикой Плеханова, горячо реагировали на то, что их клеймили «бакунистами», и требовали публичных извинений. Народники, которые составляли подавляющее большинство эмигрантов из России, крайне враждебно относились к новой группе, членов которой они считали предателями и смутьянами. Годы спустя жена Плеханова вспоминала, что «народовольцы и Н. К. Михайловский владели в эту эпоху умами и чувствами женевской эмиграции и русского студенчества» [50] Cм.: Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 87.

.

«В 80-е годы, после покушения на Александра II, – пишет Роза Люксембург, – в России наступил период самой жестокой безнадёжности. <���…> Кладбищенская тишь царила под свинцовыми крышами правления Александра III. Русским обществом, пришедшим в уныние из-за крушения всех своих надежд на мирные реформы, а также кажущейся безрезультатности революционного движения, овладело подавленное настроение покорности. В этой обстановке апатии и малодушия среди русской интеллигенции возникли метафизически-мистические настроения…» [51] Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Политиздат, 1991. С. 273.

Вот так Роза Люксембург воссоздаёт в памяти холодное десятилетие реакции. Могучее телосложение Александра III позволяло ему ломать руками подковы, но в умственном отношении новый царь был типичным интеллектуальным пигмеем. Фактическим правителем России был Константин Петрович Победоносцев, бывший наставник императора, обер-прокурор Святейшего Синода, полагавший, между прочим, что западная демократия прогнила до основания, а русская патриархальная система наиболее прочна, – что пресса должна молчать, а школы должны находиться под контролем церкви, – и что полномочия царя не должны знать никаких границ. Сельских священников обязали докладывать в полицию обо всех подозрительных с политической точки зрения прихожанах, а проповеди духовенства проходили сквозь сито цензуры. Преследовались все неправославные и нехристианские вероучения. Особо опасными для церкви, к примеру, считались толстовцы, а самого Толстого даже предали анафеме. Студенческие протесты беспощадно подавлялись.

Это были трудные времена. Повсеместно царили отступления, отказы от прежних идеологических убеждений и трусливые измены. Старое народничество зашло в глухой тупик. Обжёгшись на терроризме, «радикальные революционеры» развернулись на сто восемьдесят градусов и оказались прямиком в среде либеральных мещан, робко проповедуя «теорию малых дел» и выступая за безобидную культурно-просветительскую работу. Комментируя разложение народничества, Мартов писал:

«Падение революционной партии “Народной воли” было вместе с тем и крахом всего народничества. Широкие круги демократической интеллигенции были глубоко деморализованы и разочарованы в “политике” и в своей собственной героической миссии. Скромное “культурничество” на службе у либеральной части имущих классов – под этим знаком выступила оставшаяся верною народничеству часть интеллигенции в серую эпоху 80-х годов» [52] Мартов Ю. О. Общественные и умственные течения в России 1870–1905 гг. Л.—М.: Книга, 1924. С. 48.

.

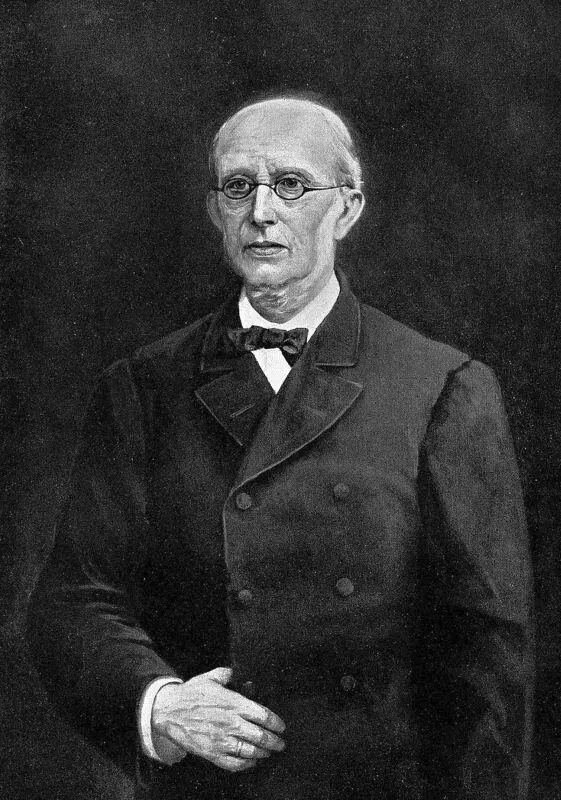

Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода. Член Государственного совета

Первые десять лет своего существования группа «Освобождение труда» настойчиво плыла против течения. Чтобы найти дорогу к молодому поколению, Плеханов стремился к сотрудничеству со всевозможными запутавшимися и полународническими элементами. Одно такое сообщество издавало журнал «Свободная Россия». Передовая статья № 1 этого журнала говорила о невозможности «сорганизовать рабочих и крестьян вокруг революционного дела» [53] Цит. по: Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 60.

и выступала против выдвижения идей, способных напугать сочувствующих либералов. Контакты с Россией напоминали игру в жмурки. Положение изгнанников было отнюдь не легче. Неудовлетворённость сложившейся ситуацией читается в письмах Плеханова к своим ближайшим соратникам. Даже литературная деятельность группы была чревата трудностями. «Освобождение труда» сопровождал непрерывный финансовый кризис. Столь малочисленная группа с ограниченными возможностями для заработка обычно зависела от людей, которых в американском театральном мире называют «ангелами», – от богатых сторонников, готовых финансировать рискованные литературные начинания. Порой эти люди даже не были социалистами, как в случае с Татьяной Гурьевной Гурьевой, выделившей деньги на «ежемесячное» издание сборника «Социал-демократ». Публикации группы, однако, выходили крайне нерегулярно. Время от времени задача казалась почти безнадёжной. Летом 1885 года Плеханов писал в письме к Аксельроду: «…В действительности мы стоим над бездной всяческих долгов и неуплат, каждый день приближает нас к краю этой бездны, а за что ухватиться, чтобы не упасть, – не знаем, да и знать не можем. Плохо» [54] Плеханов Г. В. Письмо к П. Б. Аксельроду (лето 1885 года) // Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 21.

.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Садов - Ледяная Принцесса. Путь власти [litres]](/books/1095375/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-put-vlasti-litre.webp)