Леонид Успенский - Смысл икон

- Название:Смысл икон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-61939-9, 978-5-7429-0777-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Успенский - Смысл икон краткое содержание

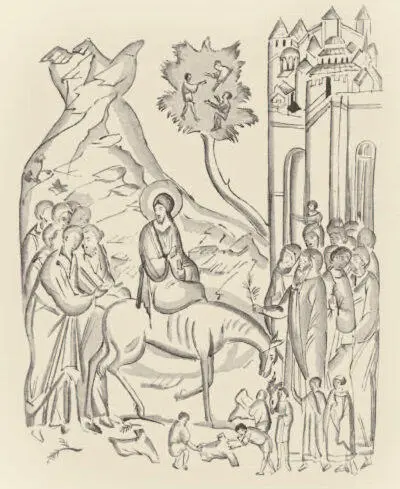

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся историей христианского искусства и вопросами богословия православной иконы. Включает обширный изобразительный материал, детально иллюстрирующий авторский текст. Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов творческих вузов и отделений по истории искусства.

Смысл икон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Краски берутся в тонко стертом порошке, растворяются на приготовленном желтке и при употреблении разводятся водой. Количество желтка, вводимого в краски, различно. Так, например, белила, охра, сиена и умбра требуют большего его количества, чем другие, и правильное соотношение желтка и краски всецело зависит от опыта иконописца. Во всяком случае, по высыхании краска должна быть матовой и устойчивой. Если желтка слишком много, высохшая краска будет лосниться и потрескается. Если же его мало, она легко стирается. В готовом виде эти краски представляют собой драгоценный и очень удобный живописный материал. Они допускают работу как мазками, так и жидкими слоями, и соединение обеих манер может быть бесконечно разнообразным. Они так же быстро засыхают, как акварель, что дает возможность быстрой работы, но не так легко смываются. С течением времени прочность их увеличивается, а сопротивляемость химическому разложению под действием солнечных лучей у них много сильнее, чем у красок масляных или акварельных.

Живопись иконы ведется последовательно, определенными приемами. Сперва вся икона «раскрывается», т. е. все площади ее покрываются основными локальными тонами без каких-либо полутонов или теней. Поверх этих основных тонов для сохранения графического строения композиции по прочерченным линиям и контурам (графьям) восстанавливается рисунок более темной краской в тон. В обработке «доличного» – фигур, пейзажа и т. д. – употребляются два приема: либо делаются притенения очень жидкими красками в тенях и светлые места оставляются без высветлений, либо тенями служит основной тон, высветления же наносятся в несколько приемов все более и более светлой краской, сокращаясь по площади и сводясь в сторону тени на нет. Работа ведется, как часто и само раскрытие, жидкими красками, налагаемыми прозрачными слоями («плавями»). Этот прием очень разнообразен, и то или другое применение его зависит от индивидуальности художника и его артистичности. Он требует большого умения и опыта, так как необходимо учитывать все положительные и отрицательные эффекты просвечивания одного слоя из-под другого, включая и белый фон грунта. Так же последовательно, в несколько приемов пишутся лики, всегда от темного основного тона к светлому, и этот основной принцип перехода от тени к свету восходит через Византию к эллинистическому портрету. Красочные слои, налагаясь один поверх другого, создают едва заметный рельеф, более низкий в тенях и более высокий в светах. Таким образом, икона не только пишется, но как бы лепится, исходя из традиционных требований иконного строения. По высветлении подправляются сбитые плавью контуры и прорисовываются детали. На высветленных местах кладутся «оживки», или в доличном «отметки», обозначающие самые яркие блики света на изображенных объемных формах; делаются необходимые надписи, и готовая икона несколько дней просушивается.

По просушке икона покрывается олифой. Олифа, вареное льняное масло, изготовляется по различным рецептам. Обычно в кипящее масло прибавляются различные смолы, и в частности янтарь. Операция покрытия иконы олифой также требует большого опыта, так как при неумелом обращении с ней икону легко можно испортить. Назначение олифы двояко: во-первых, предохранение красочного слоя от разрушительного действия сырости, света, воздуха и т. д., во-вторых, олифа привносит колористический эффект. Пропитывая краски, олифа придает им большую прозрачность и глубину, обобщает их и дает иконе общий теплый, золотистый тон. На это объединяющее действие олифы заранее рассчитывается обычно и сама живопись. Правда, нанесенный на поверхность предохранительный слой олифы легко впитывает в себя пыль и копоть из воздуха, краски теряют свою яркость, и икона со временем темнеет. Однако при снятии его сохраненные им краски обнаруживаются во всей своей первоначальной силе и звучности цвета (см., например, икону св. мученицы Параскевы, с. 206, где в нижнем правом углу оставлен старый слой олифы). Олифа представляет собой лучшее и самое надежное средство для сохранения иконы, и никакой лак сравниться с ней не может. Пропитывая краски, она связывает красочные слои и, проходя вплоть до грунта, закрепляет их, превращая со временем в однородную окаменелую массу. Если древние иконы сохранили до наших дней всю изумительную свежесть и яркость своих красок, то этим они обязаны главным образом олифе.

Таков в общих и кратких чертах процесс создания иконы – процесс, требующий по крайней мере хорошего знания входящих в икону материалов, умения обращаться с ними и пользоваться ими. О прочности иконописной техники говорить не приходится; об этом свидетельствует сама икона. В отличие от современных художников, иконописец как в древности, так и в наше время участвует в создании иконы с самого начала (во всяком случае, с подготовки грунта) и до самого конца. Таким образом, он знает как материалы, которые входят в его работу, так и их свойства, всегда имея возможность учитывать их достоинства и недостатки. Следует отметить, что, несмотря на сложности и трудности, которые представляются в работе яичной темперой, появившаяся позднее масляная краска не была принята в иконописи вплоть до ее упадка. В России, в частности, ее стали применять в иконописи, да и то частично, лишь в XVIII в. Причина этого, очевидно, в том, что в силу своего чувственного характера масляная краска неспособна передать аскетизм, духовное богатство и радость, свойственные иконе.

Знаменательным в технике иконы является подбор тех основных материалов, которые в нее входят. В целом они представляют собой наиболее полное участие элементов видимого мира в создании иконы. Как мы видели, здесь участвуют, так сказать, представители и мира растительного, и мира минерального, и мира животного. Основные из этих материалов (вода, мел, краски, яйцо…) берутся в их естественном и лишь очищенном, обработанном виде, и человек делом рук своих приводит их к служению Богу. В этом смысле слова пророка Давида, сказанные им при благословении материалов для построения храма: Твоя бо суть вся, и от Твоих дахом Тебе (1 Пар. 29:14), еще более применимы в отношении иконы, где материя служит для выражения образа Божия. Высшее же значение эти слова обретают в литургии при приношении Святых Даров, долженствующих стать самими Телом и Кровью Христовыми: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Таким образом, и материя, приносимая в иконе в дар Богу человеком, в свою очередь, подчеркивает литургическое значение иконы.

Объяснение основных типов икон

В. Н. Лосский, Л. А. Успенский

Иконостас

Интервал:

Закладка: