Ален де Боттон - Религия для атеистов

- Название:Религия для атеистов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68909-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ален де Боттон - Религия для атеистов краткое содержание

В «Религии для атеистов» писатель обратился к проблеме, о которой рано или поздно задумывается каждый думающий человек, – какое место занимает религия в нашей жизни.

Для многих, уверен он, религия – это прежде всего способ утешения, источник вдохновения, которому человечество обязано величайшей коллекцией памятников культуры. Так нужно ли требовать от религии большего? На этот вопрос Ален де Боттон дал в своей книге исчерпывающий, простой и изящный ответ.

Религия для атеистов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

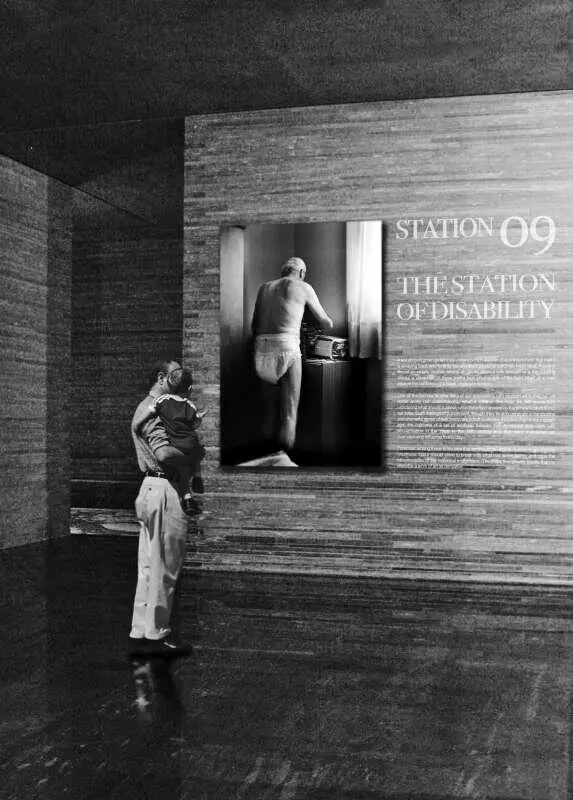

Стояние 9: Стояние немощи из воображаемого мирского цикла «Двенадцать стояний старости». Надпись: Стояние 9: Стояние немощи.

Представляя образы детей, можно добиться того, что в зрителе пробудится дремлющий в нем ребенок. Не случайно, что, за исключением распятия, наиболее частый сюжет в христианстве – младенчество Христа. Его невинность и нежность выступают разительным контрастом с тем жестоким концом, который уготован ему судьбой. Образы Христа-младенца, спящего на руках у матери, подчеркивают его совет воспринимать всех человеческих существ как детей. Наши враги когда-то тоже были младенцами, требующими неусыпного внимания, спали на животе, от них пахло молоком и тальком.

Микеланджело Буонарроти. «Оплакивание Христа» (1499).

Престон Ганнауэй. «Раковая больная после химиотерапии» (2008).

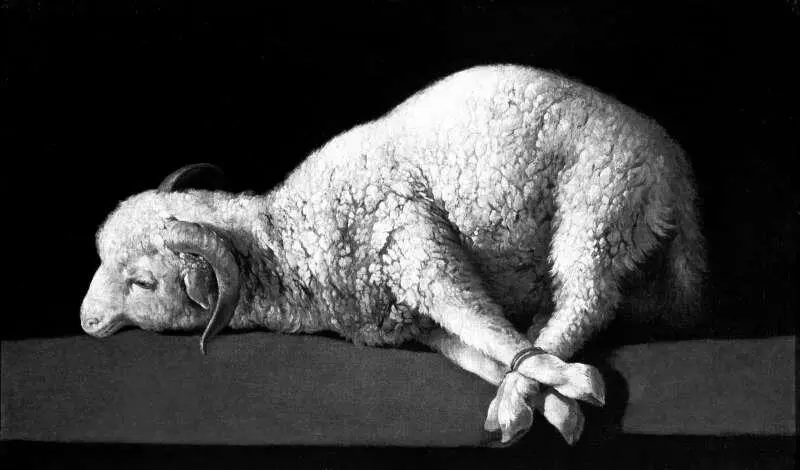

Хотя разрушительные силы в нас с годами нарастают, хотя мы стараемся отгородиться от сочувствия других, даже в ситуации, когда нас есть за что пожалеть, при нас всегда остается простодушие и отсутствие коварства, с которых мы начали наш жизненный путь. Показывая путь человека от яслей до креста, христианство рассказывает квазиуниверсальную историю о судьбе невинности и мягкости в жестоком мире. Мы в большинстве своем ягнята, которым нужны хорошие пастухи и милосердное стадо.

Слабость нашего неразвитого воображения усиливает потребность в искусстве. Мы зависим от художников, способных изобразить моменты страдания, которые будут постоянно вызывать наше сочувствие, создать условия, необходимые для того, чтобы чувства, которые мы испытываем по отношению к образам искусства, мы когда-нибудь перенесли и на живых людей из плоти и крови, которые окружают нас в жизни.

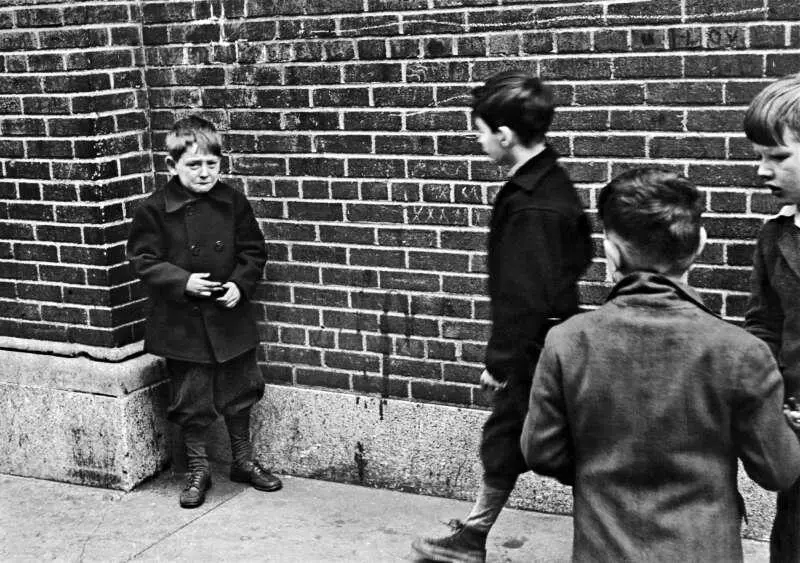

Наверху: Франсиско де Сурбаран. «Агнец Божий» (1635). Внизу: Элен Левитт. «НьюЙорк» (1940). Точка зрения – вот что разделяет сострадание и безразличие.

Способность сострадать неразрывно связана с углом зрения. В зависимости от того, как мы воспринимаем ситуацию, мы можем увидеть самодовольного мужа, отчитывающего жену, или двух оскорбленных и униженных людей, которые неспособны должным образом выразить свою печаль; батальон солдат, гордо вышагивающих по городской улице, или испуганную девочку, прячущуюся от захватчиков за дверью; пожилого человека, идущего домой с пакетом продуктов, или бывшего чемпиона мира по плаванию, превратившегося в сгорбленного, высохшего старика, в котором он и сам не может себя узнать.

Глядя на фотографию Элен Левитт, на которой она запечатлела четырех мальчиков, мы, скорее всего, почувствуем желание утешить одного из них, забившегося в угол, который очевидно на грани слез. Возможно, только полчаса назад мать застегнула все пуговицы на его красивом пальто, а теперь на его лице написана невыносимая внутренняя боль. Но совсем иначе эта сцена выглядит с расстояния метра и с позиции другого человека. Для мальчика справа, похоже, самое главное – внимательнее рассмотреть игрушку его друга. Он уже совершенно потерял интерес к красиво одетому мальчишке в углу, готовому расплакаться, которому он и его одноклассники ради забавы только что отвесили несколько тумаков, как, впрочем, бывало и в другие дни.

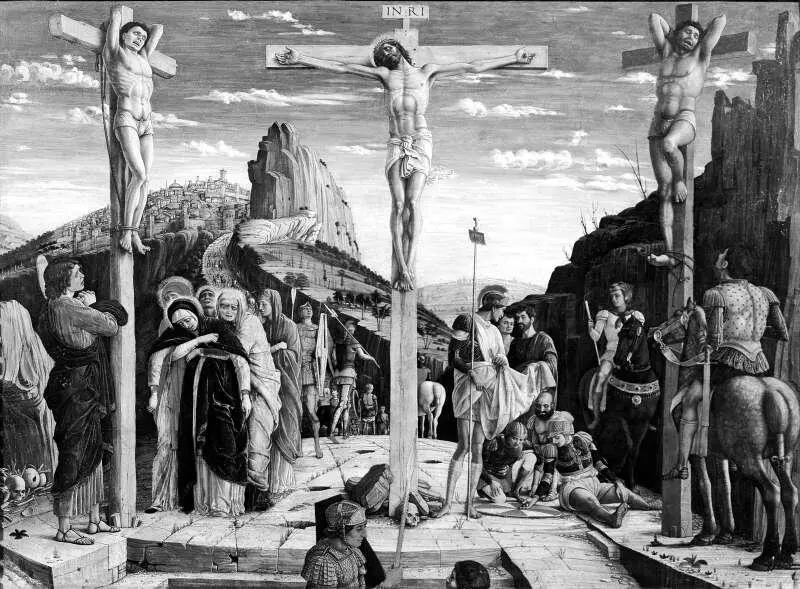

Андреа Мантенья. «Распятие» (1459).

Точно так же сострадательный отклик на изображенной Андреа Мантенья панораме, открывающейся с вершины холма, зависит от отношения к Голгофе. Начало второй половины солнечного дня, легкие облачка на синем небосводе кажутся очень милыми солдату, беззаботно шагающему домой с копьем на плече, который думает только об омлете или куриной ножке, которые подадут на ужин. Глядя на лежащую внизу долину, с виноградниками и реками, он не слышит привычных стонов преступников, распятых на крестах. Для других солдат, сидящих на земле, главный вопрос в день смерти Сына Божьего – кому достанутся пять денариев в игре, которая идет на лицевой поверхности щита.

Спектр возможных перспектив в любой ситуации – и, соответственно, спектр точек зрения наблюдателя – показывает ответственность, которая ложится на создателей образов: направлять нас к тем, кто заслуживает, но зачастую не удостаивается нашего сочувствия, кто остался, чтобы засвидетельствовать случившееся, хотя гораздо проще было убежать. Важность этой задачи объясняет привилегированное положение, которое занимает в христианской традиции святой Лука, святой покровитель художников, который, согласно легенде, первым нарисовал Распятие и в дальнейшем создавал христианское искусство при помощи кистей и красок, рисуя то, что римские солдаты предпочитали не замечать.

Хотя вокруг серьезного вопроса, какого художника следует считать хорошим, всегда велись жаркие споры, религия предлагает меньше критериев, и они более простые: хорошим художником, по религиозным стандартам, является тот, кто способен успешно оживить важнейшие нравственные и психологические истины, которым постоянно грозит опасность потерять свое влияние на нас в суете обыденного существования. Христианские художники знают, что их технические навыки – передача света и тени, композиция, цветовая гамма – и прекрасное владение материалом служат главной для них задаче: вызвать в нас этический отклик, чтобы наши глаза могли обучать наши сердца.

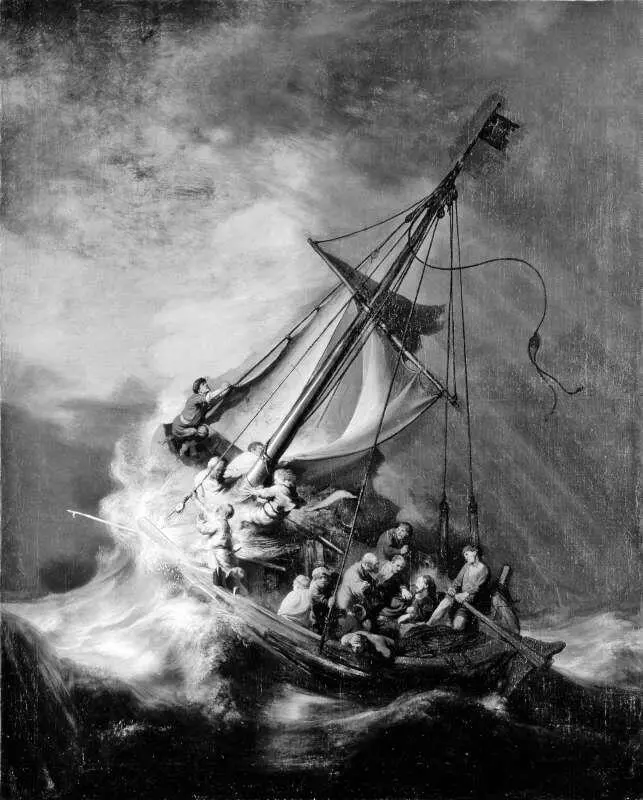

Напоминание о том, что есть храбрость. Рембрандт ван Рейн. «Христос во время шторма на море Галилейском» (1633).

Все визуальные штампы противодействуют этой миссии. Самая большая сложность для идей, которые лежат в основе сострадания, состоит в том, что они не какие-то уникальные и особенные, а наоборот, слишком очевидные. Само их здравомыслие и повсеместность лишают их силы. Если взять словесную параллель, мы тысячу раз слышали, что надо любить наших соседей, но рецепт теряет свое влияние, если его без конца бездумно твердить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: