Роллан Сейсенбаев - Мертвые бродят в песках

- Название:Мертвые бродят в песках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роллан Сейсенбаев - Мертвые бродят в песках краткое содержание

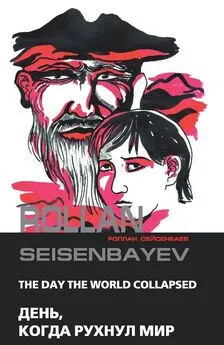

Роман писателя «Мертвые бродят в песках» – один из самых ярких романов XX века. Это – народный эпос. Роман-панорама бытия. И главный персонаж тут не Личность, а Народ. В спектре художественного осмысления бытия казахского народа его глубоко трагические романы стали ярким явлением в современной литературе. Он поистине является Мастером прозы XXI века.

Мертвые бродят в песках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но я ушел от рассмотрения казахской специфики. А я ее вижу в характере образов символов, играющих тут роль моделей. Например, несколько раз, как образец жертвы за друга, проходит легенда об Иманбеке,

21. V1. 93. Задумался: вот в «Книге слов» Абая всеобщие нравственные правила на все времена: не стяжай, учись, не предавай и т. п. – и никакой картины реальности. У Сейсенбаева пульсирует жизнь наша, материал действительности насыщенный; жизнь рыбаков, молитва муллы и легенды певцов, поход школьников, заседание обкома, полемика ученых…. И все те же вечные игры коварства и любви, волков и овец. Но тут и волки – в роли овец: сильные джигиты казахи вовлечены невидимыми силами механической власти в неестественную им реальность, где теряют ум и гибнут в пустых схватках.

Как бы в отношении дополнительности эти два типа употребления слов и письмен: Мысль и Жизнь, Правила – и к чему их применять. Накат волн действительности на душу и ум человеческий, что теряется в многообразии сил, мотивов, аргументов и вроде бы обоснованных понятий и планов. Ведь и те, кто хотели, вынашивали планы переброски северных рек, и кто воды рек на поля хлопка устремлял, и кто ядерный полигон построил, желали блага стране, людям, тем же казахам. И как же из этих частных благих идей и дел возникает, как их сумма и интеграл, – погибель и ужас?.. И, может быть, нечего особо и ужасаться, ведь не всеобщая то погибель, но частичная, как частичным было добро – так и зло. Ну гибнет Арал и никчемны теперь рыбаки там, не убравшиеся оттуда вовремя, Но это ж – в порядке функционирования природы и труда: меняется климат, кончается жила угля – и не нужен здесь труд более. Переселяться надо, и добродетель кочевья как раз в этом: непривязанность к земле, но большая приверженность надземью, воздуху и ветру, Легкосъемные былинки, птички – вот кочевники. Не обременены лишним материальным, но избыток сил влагают в слова, в айтыс-спор поэтов, в песнь, в интриги и дипломатию и политику межлюдских, межклановых отношений – там страсти, хитрости, замыслы… Это же – как изделия в мире Психеи. Если земледелец или горожанин излишек ума и рук тратит на изготовление предметов – дом, домна, театр, – то кочевник более свободен от вещности, и время у него есть на думу в седле, на песнь, слушать долгие сказы, на хищность и похищения невест, стад, джигитовку, игру….

В романе Сейсенбаева счет к Северу и России: послушались мы вас и, предав свои принципы кочевья, перешли к оседлости – и что же? Пропадаем теперь! Зачем стали вкладывать в нас свой ум, а мы поверили? А им русские и советские могут ответить: а зачем слушались? Сами ведь поверили – вот и ваш Абай к нам вас звал!

Так что трагедия легковерия запечатлена в книге Сейсенбаева. А теперь обратно – подозрительность ко всему чужому у казахов:

Боюсь данайцев, и дары приносящих…

Но ведь новую радость жизни вкусили казахи-горожане – тот же Роллан Сейсенбаев и его сверстники: студенты, ученые, писатели. И не загонишь назад в седло. На лайнере реактивном привыкших летать….

Что же в них от Казахства осталось? Кроме этноса (физики, крови) еще и Память. Вон как модели прошлого обитают в сознании современных казахов.

«Звонок сокурсника и друга он (Кахарман. – Г.Г.) принял как добрый знак – голос Султана вселил в него надежду. Сейчас ему помощь друзей нужна, как воздух. Не зря, наверное, существует эта старинная легенда про молодого, отважного воина Иманбека, который, чтобы вызволить друга из плена, согласился на то, чтобы ему выкололи глаза. Рассказывают, что в роде Иманбека оказалось потом много ясновидящих, много искусных целителей и вдохновенных домбристов. Иманбек, оставшись без глаз, говорят, взял в руки домбру и очень скоро прославился. Все лучшие походные кюи, говорят, придуманы им. То было время, когда люди ценили дружбу и, даже враждуя, не роняли человеческого достоинства.

И снова Кахарман возвратился своими мыслями к сегодняшнему заседанию бюро».

Тут – инкрустация легенды, приносимой памятью, в сегодняшнюю будничную жизнь: «сокурсник», «заседание бюро» – вот новый быт и его приметы. Но критерии то ценностей – контактные: дружба, достоинство и при вражде, как необходимом для игры Бытия разделении людей на группы, кланы, роды. Потому относительно легко переходят казахи от одного единодушия к другому, от верности одному клану и роду и баю – к другому, без особых личностных мучений совести. «Кахарман оглядел членов бюро. Дрожат, как ягнята, каждый боится за свой партийный билет и должностной стул». Овца, волк, лошадь – основные животные модели, с животным сверяет себя казах в Логосе национальном.

Но вот еще важное: Иманбеку выкололи глаза, а в роде его стало много ясновидящих. То есть субъектом является не индивид и его судьба, но род как коллектив в пространстве и времени. Так что тут не христианская концепция единождной личности и судьбы, и не метемпсихоз, переселение одной души в последовательность существ (человека, слона, шудру, брахмана…), как в индуизме, но «род Иманбека», где один, родоначальник, его как бы хан и начаток, и идея, дает имя и сюжет существования всем членам клана; все перешли от грубой джигитовки, когда они были с глазами, от тупого батырства к духовной деятельности – певцы, гадатели, целители….

Так что и текущий в Казахстве ужас может обернуться переселением в новые ареалы быта и новые поприща деятельности, как и у Иманбека после выкалывания глаз проснулся талант певца.

Но сама легенда интересна в своих подробностях. Она рассказана в другом месте романа, еще раньше: Море Арала рассказывает эту легенду Насыру – аксакалу и мудрецу здешних мест:

«Персы завоевали мой народ, чтобы превратить его в рабов, угнали скот, пересекли Дарью и уже приближались к белоглавой горе, когда на моем берегу раненый, истекающий кровью джигит добрался до моей воды, омыл ею раны, надел на голову шлем, сел на огненного жеребца и поскакал вслед за вражеским войском…. Он нагнал врагов и сказал им, что желает говорить с персидским царем… «Хорош жеребец! – воскликнул царь. – Не хочешь ли ты подарить его мне?.. Говори свое желание – оно будет исполнено!» – приказал царь. «У тебя в плену оказался мой лучший друг. Оставь ему жизнь, а в замен возьми у меня все, что пожелаешь…» – «Все, что пожелаю? – усмехнулся царь. – А если я пожелаю взять у тебя глаза?» Воин, никогда не отступавший от своих слов, отвечал: «Я согласен, царь!» Царь отпустил на волю пленного джигита, а смелому воину выкололи глаза. Два воина, поддерживая друг друга, с трудом добрались до меня, вновь омыли свои раны. Огненногривый тоже не дался врагу – через несколько дней он вернулся к морю. И не один, а привел с собой целый табун лошадей. Обнял верного коня храбрый воин и спросил друга: целы ли у огненного глаза? «Целы», – ответил друг, «Если у вас обоих целы глаза, мне не о чем печалиться, друзья мои! – ответил храбрый воин. – Живите, будьте счастливы!» (с. 109–110). Здесь жеребец – брат. А глаз – субститут коня: вместо него – в жертву. И – взаимозаменимость существований, не исключительность «я», личности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: