Риккардо Николози - Петербургский панегирик ХVIII века

- Название:Петербургский панегирик ХVIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0319-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Риккардо Николози - Петербургский панегирик ХVIII века краткое содержание

Петербургский панегирик ХVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

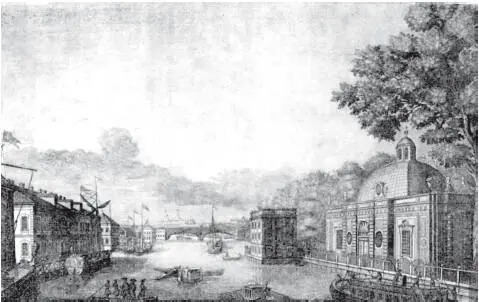

Фонтанка у Летнего сада. Гравюра Г. А Качалова по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.

Поскольку же панегирик всегда представляет собой еще и политическую речь и прочно закреплен в историческом контексте, топическая схема не просто повторяется в русской оде – она, скорее, структурирует отражающееся в ней конкретное (господствующее) идеологическое мировоззрение. Узурпаторская власть (описываемая как мрак) наделяется чертами предкосмогонического хаоса, грозящего разрушить петербургский космос – синекдоху петровской России – наводнением, подобным Всемирному потопу.

Зимний дворец и подъемный мост через Зимнюю канавку. Гравюра Е. Виниградова по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.

Временная концепция циклически повторяющегося первособытия (архе) не единственная в панегирике. Одновременно можно проследить, в частности, диахроническую эволюцию распада сакрального пространства Петербурга и нарастающей угрозы хаотических стихий, которая будет обрисована в дальнейшем.

Морской рынок у Адмиралтейства. Рисунок Х. Марселиуса. 1725 г.

2.4. Петровский панегирик

Эпоха Петра – единственная, когда хаос не угрожает сотворенному царем-демиургом космосу. Атрибуты священного городского пространства подчеркиваются посредством сопоставления и отождествления с сакральным пространством par excellence – Небесным, Вторым Иерусалимом. Гавриил Бужинский нарочито использует в «Слове в похвалу Санктпетербурга» метафорический потенциал этого сопоставления, цитируя – как уже упоминалось выше (см. 1.3) – места из пророка Исайи, в которых Новый Иерусалим славится как земля, обитаемая Богом и потому не «пустая».

Прочность и неуязвимая «целость», обоснованные зиждущемся на Христе присутствием Петра I, – вот те качества, которые петровский панегирик приписывает всей Российской империи. Так, по утверждению Стефана Яворского:

Блаженною тя и преблаженною нареку, тривенечная держава российская, Сионе, благочестием сияющий, храме, десницею вышняго Архитектора созданный, егда имаши во основании своем каменя, – в первых убо каменя Христа, на нем же верою православною утверждаешися; потом же каменя именем и истиною Петра, нынешняго всеавгустейшаго Монарха и всероссийскаго Повелителя, на нем же, аки на недвижимом камени, целость твоя пребывает невредима. А что успеют ветри – устремления вражия? Что возмогут шумящия волны? Что лукавых наветов свирепая треволнения? Вся сия при Божией помощи разразишася, елижды приразишася, и еще разражатся, аще приражатся, по неложному словеси Христову: сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и нападоша на храмину, и не падеся: основана бо бе на камени [Стефан Яворский 1706: 142].

Здесь в очередной раз отчетливо проявляется взаимозаменяемость Петербурга и России как объектов прославления в петровской ораторике. Посредством топической метафоры – отождествления Петра I с апостолом Петром, опирающейся на евангельское сравнение Петра с «камнем» (petra), будущей основой церкви Христовой (Мф. 16: 18), Яворский символически изображает незыблемость российской власти. Бужинский применяет вслед за ним аналогичный прием, говоря о Петербурге: «Камень же Град сеи на твердом камени Благочести основанныи» [Гавриил Бужинский 1717: 11]. Интересно, как Яворский формулирует идею святости России: Российская империя – это Сион, воздвигнутый Богом храм: сакральность охраняет ее и является залогом ее цельности, поэтому природный хаос не может ей навредить.

2.5. Классицистическая ода

В одической традиции XVIII в. апокалиптические мотивы, связанные с Петербургом, появляются особенно тогда, когда режим власти, воспринимаемый a posteriori как незаконный, грозится ввергнуть Россию в пучину гибели. Ибо единственная сила, способная контролировать природный хаос и обеспечивать незыблемость «островка космоса», – это истинный царь, или истинная царица [142].

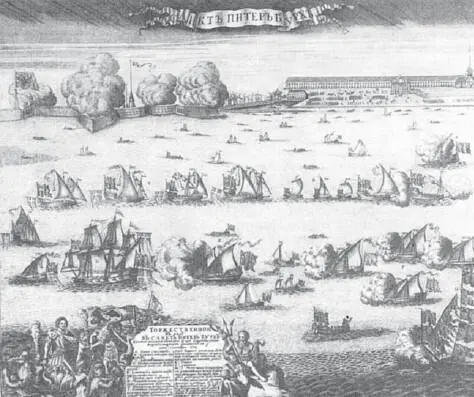

Торжественный ввод в Петербург взятых в плен шведских кораблей. 1714 г. Гравюра Г. де Вита по рисунку П. Пикарта

Это касается в особенности – как уже говорилось – изображения перехода власти от Анны Иоанновны и Петра III соответственно к Елизавете и Екатерине II.

В «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1746 года» Ломоносов, изображая захват власти Елизаветой, использует космогоническую метафорику тьмы и света:

Но бог <���…> Видя в мраке ту [Россию] глубоком,

Со властью рек: да будет свет.

И бысть! О твари обладатель!

Ты паки света нам создатель,

Что взвел на трон Елисавет.

Власть Анны Иоанновны – тьма, изгоняемая новой царицей. Этот новокосмогонический образ дополняется следующей строфой:

Нам в оном ужасе казалось,

Что море в ярости своей

С пределами небес сражалось,

Земля стенала от зыбей,

Что вихри в вихри ударялись,

И тучи с тучами спирались,

И устремлялся гром на гром,

И что надуты вод громады

Текли покрыть пространны грады,

Сравнять хребты гор с влажным дном.

Таким образом, время бироновщины представляет собой серьезную опасность возврата первоначального хаоса. Эта опасность конкретизируется при помощи образа водных потоков, грозящихся затопить «грады» и вернуть суше ее предкосмогоническое состояние («влажное дно»). Здесь содержится явный намек на Петербург, который в очередной раз синекдотически олицетворяет всю Россию [143].

Подобным же образом Сумароков изображает восшествие на престол Елизаветы:

Тобою правда днесь сияет

И милосердие цветет <���…>

Ты буре повелела стать

И тишину установила,

Когда волна брега ломила

И возвратила ветры вспять.

Елизавета изображается как сила, прогоняющая природный хаос за пределы космоса, чтобы предотвратить разрушение его наводнением («волна брега ломила») [144].

М. В. Ломоносов. Акварельный портрет середины XIX в.

Картина грозящего наводнения неразрывно связана с мифологемой Всемирного потопа. Она умышленно используется со всей своей этической коннотацией, как Божья кара, навлеченная на человека его нравственным падением. При этом в очередной раз проявляется мифически-циклический порядок, в значительной мере конституирующий картину мира в оде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: