Ирина Блауберг - Анри Бергсон

- Название:Анри Бергсон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Блауберг - Анри Бергсон краткое содержание

В оформлении переплета использована живопись У. Тёрнера.

Анри Бергсон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

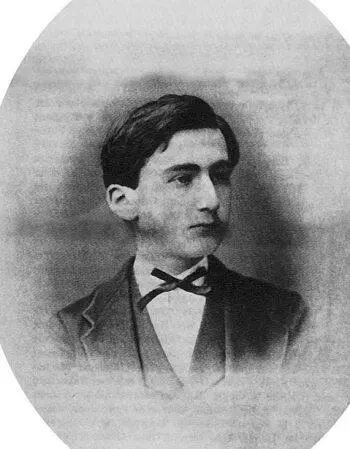

Бергсон-лицеист.

В 1878 г. Бергсон поступил на отделение гуманитарных наук Высшего педагогического института – одного из наиболее известных и авторитетных во Франции учебных заведений, воспитанниками которого стали многие выдающиеся люди – ученые, политики, философы. Немало их было и в поколении Бергсона. Он был принят по конкурсу третьим; первым был Жан Жорес, впоследствии руководитель французской Социалистической партии, который уже в ту пору славился своим красноречием; его выступления всегда вызывали овации, он постоянно был окружен восхищенными почитателями [81] Бергсон впоследствии так отзывался о нем' «Жорес, когда я познакомился с ним, был красноречив и великодушен. Позже, когда он стал социалистом, я потерял его из виду; я убежден, что он им стал тоже из-за красноречия и великодушия» («Henri Bergson. Exposition du centenaire», p 20)

. Он, как и другие товарищи Бергсона по учебе – Э. Дюркгейм (будущий знаменитый социолог), Бодрийар (будущий кардинал), – называли Бергсона «Мисс», за его «английские» сдержанные манеры и внешний вид. Один из его лицейских друзей, Рене Думик, говорил в 1918 г., на церемонии приема Бергсона в члены Французской академии: «Я вспоминаю того хрупкого подростка, каким вы были тогда… Под сводом большого лба – немного удивленные глаза, такой взгляд бывает у людей, склонных к углубленному размышлению, – взгляд, который не может обмануть, затуманенный, обращенный внутрь взгляд человека, сосредоточенного на самом себе. Столько серьезности и в то же время подлинного изящества, учтивая степенность, простота – не напускная, скромность – не деланная, и прекрасные манеры! Вы говорили мало, голосом ясным и хорошо поставленным, полным почтения к мысли вашего собеседника, особенно когда вы доказывали ему, спокойно и с таким видом, будто это к нему не имеет отношения, – что мнение его абсурдно… Мы чувствовали, что вы немного не такой, как мы, не то чтобы отстранены – вы никогда не были таким, – но скорее отделены, выделены. Вся ваша личность по-особому привлекала к себе; в вас было обаяние – тонкое и даже несколько потаенное» [82] Цит. по: Mossé-Bastide R.-M. Op. cit., p. 18–19.

. В этом описании, относящемся, правда, еще к лицейской поре, хорошо подмечены особенности характера Бергсона, а также та независимость мышления, которая помогла ему позже поставить и осуществить свои философские задачи.

Высший педагогический институт был тогда закрытым учреждением со строгими правилами: покидать его стены дозволялось лишь дважды в неделю, а посещать театр – не чаще одного раза в месяц, по специальному разрешению [83] См Arbour R. Henri Bergson et les Iettres fran^aises, p. 29. Как сообщает исследователь, в этом жестком регламенте после реформы 1903 г. произошли существенные изменения, порядок был смягчен.

. Но это, вероятно, не очень огорчало юного Бергсона. В институте он стал помощником библиотекаря и целыми днями пропадал в библиотеке, штудируя философскую литературу и готовясь к экзамену на степень агреже. Непосредственными учителями Бергсона были в то время Эмиль Бутру, известный философ-спиритуалист, и Леон Олле-Лапрюн, также примечательная личность, католический мыслитель-моралист. Центральным моментом его концепции, опирающейся на взгляды Аристотеля, Августина и Мальбранша, стало утверждение необходимости взаимодействия науки и веры как в сфере познания, так и в духовной, нравственной области. В его работах идеи, развитые философией XIX века, рассматривались под углом зрения христианской апологетики, а «вечная философия» – томизм – обогащалась открытиями в сфере психологии. В ту пору, когда Бергсон учился в Педагогическом институте, Олле-Лапрюн завершал подготовку книги «Нравственная достоверность» (1880); позже была опубликована его книга «Философия и современность» (1890). Нам представляется вполне вероятным предположение А. Юда, что в его преподавании нашло отражение то, о чем он размышлял в своих книгах. Философия Олле-Лапрюна, как и концепция его ученика М. Блонделя (он поступил в Педагогический институт через два года после Бергсона), питалась религиозным вдохновением, но сохраняла автономию по отношению к откровению и церковным догматам. Олле-Лапрюн писал о том, что изучение философии предполагает глубокое знание наук – как естественных, так и психологии и истории; он обращал внимание студентов на развитие биологии и связанную с этим ведущую идею – идею активности живого организма, рекомендовал изучать философию эволюционизма, кантовскую критику познания, позитивизм, в том числе концепцию Спенсера. Только знание научных данных, эмпирических законов природы позволит философии, утверждал он, более глубоко познать дух и постичь тот трансцендентный принцип, который лежит в основании феноменального мира и познается душой в се собственных глубинах [84] См. об этом подробнее: Hude Н. Bergson. V. 1, р. 84–96.

.

Незаурядная личность, глубокий мыслитель, пользовавшийся большим авторитетом у студентов, Олле-Лапрюн, судя по всему, оставил сильный след в сознании Бергсона [85] Как можно судить по изложению книги Олле-Лапрюна «Философия и современность» («La philosophie et le temps présent») Алексеем Введенским, прослушавшим его курс в Парижском университете в 1891–1892 гг. и опиравшимся при изложении его взглядов также и на эту книгу (непосредственно с ней нам, к сожалению, не удалось познакомиться), многие из идей этого мыслителя должны были произвести впечатление на Бергсона-студента. В особенности это касается следующих положений: в сфере непосредственного душевного опыта существует внутренняя причинность, отличная от причинности внешней, присущей природе; подобную активность, действующую по внутренним законам, можно обнаружить и в основе всего мира; в философии, как и в естественных науках, необходима точность; к «философии наук должна присоединиться философия жизни» (см.: Введенский А. Современное состояние философии в Германии и Франции, с. 22–34 (отдел 2); цитата на с. 27).

, хотя это воздействие проявилось, как и влияние других профессоров, значительно позже (все четверо – Обэ, Лашелье, Олле-Лапрюн и Бутру – были католиками, с чем А. Юд отчасти связывает католическую ориентацию позднего Бергсона). В институте же Бергсон, последовав совету Олле-Лапрюна, занялся изучением работ Спенсера и какое-то время был сильно увлечен его эволюционизмом. Он даже прослыл позитивистом и материалистом [86] С этим была связана одна рассказанная Р. Думиком история. Бергсон в кругу друзей часто критиковал понятия тогдашней психологии, усматривая в них только пустые слова. И когда один из преподавателей, войдя как-то раз в библиотеку и увидев разбросанные по полу книги, сказал Бергсону, отвечавшему за порядок: «Господин Бергсон, посмотрите на эти книги, валяющиеся на полу! Ваша душа библиотекаря должна от этого страдать!» – присутствовавшие студенты в один голос закричали: «У него нет души!» (цит. по: Mossé-Bastide R.-M. Op. cit., p. 24).

,что было, однако, сильным преувеличением. Его интерес к этим направлениям мысли во многом был связан с тем, что его не удовлетворяло состояние традиционной психологии. А вот философию Канта в ту пору он знал лишь в общих чертах. Зато он много читал английских ав-торов-эмпиристов – Локка, Юма, Дж. Ст. Милля, Беркли (здесь ему пригодилось хорошее знание английского языка). Позже он говорил, что именно английская мысль уберегла его от того, чтобы видеть в философии только «игру понятий» [87] См. ЕВ, II, p. 202.

.

Интервал:

Закладка: