Ирина Блауберг - Анри Бергсон

- Название:Анри Бергсон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Блауберг - Анри Бергсон краткое содержание

В оформлении переплета использована живопись У. Тёрнера.

Анри Бергсон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, в процессе образования общих идей сознание непрерывно движется от плана действия к плану грезы, от двигательных привычек к воспоминаниям, в которых и отображается подобие, сходство наличной ситуации с прежними. Этим можно дать адекватное объяснение тем явлениям ассоциаций по смежности и сходству, которые ассоцианисты толкуют как случайные или обусловленные некоей таинственной силой. Такие ассоциации – единственные, которые практически полезны для жизни, потому они и выступают на первый план и прежде всего попадают в поле зрения психологов. Когда сознание удаляется в этом процессе от плана действия к плану грезы, сходство и смежность, вначале почти слитые друг с другом, разделяются: для памяти это уже не так важно, как для действия. Бергсон, стало быть, стремится выявить глубинную причину формирования ассоциаций, подчеркивая, что восприятия – это не какие-то разрозненные психологические атомы, которые случайно оказываются соединенными с другими восприятиями, а части сложной системы, существующие в единстве и согласованные друг с другом: воспоминания при этом тоже не представляют собой рядоположенных элементов: среди них всегда существуют преобладающие, наиболее яркие, вокруг которых выстраиваются остальные, и таких «ярких точек» становится все больше по мере расширения памяти. «…Наша личность, вся в целом, с тотальностью наших воспоминаний, оставаясь нераздельной, входит в восприятие настоящего момента» (с. 264), что и обусловливает образование ассоциаций.

Наконец, учение о памяти позволяет понять и возможность забывания, над чем долго размышлял Бергсон. Этот вопрос встал перед ним еще раньше, в связи с трактовкой длительности. Ведь забывание – неоспоримый психологический факт; но, казалось бы, вместе с ним в сознание входит та отрывочность, фрагментарность, которую отрицал Бергсон, говоря о непрерывном потоке взаимопроникающих состояний. Если сознание представляет собой реальное время, длительность, если в нем столь существенную роль играет память, то как мы можем что-то забыть, почему какие-то события, впечатления выпадают из нашей памяти? Бергсон предлагает следующий ответ. Мы забываем что-либо потому, что совершающееся действие не требует от нас актуализации соответствующих воспоминаний. Но это относится только к механической памяти. Память же спонтанная не зависит от подобных условий, она сопряжена с длительностью и образует чисто духовную реальность, духовное измерение человеческого бытия. Поэтому на самом деле окончательно мы ничего не забываем, ибо всегда несем с собой все свое прошлое, но воспоминания, не представляющие в данный момент практического интереса, оттесняются в глубины памяти и ждут там своего часа, чтобы «прорваться», когда это будет нужно, к поверхностным слоям сознания. Таким образом, именно «материальность вкладывает в нас забвение», – цитирует Бергсон одного из своих учителей, Феликса Равессона (с. 272) [208].

Изображенный Бергсоном процесс взаимодействия человеческого сознания с миром, во-первых, носит активный, динамический характер, и не только потому, что с самого начала ориентирован практическими потребностями и совершается при помощи двигательных реакций, но и – главным образом – в силу динамического контакта в нем восприятий и воспоминаний. В описании взаимодействия двух форм памяти, которое по ходу изложения, вовлечения новых аспектов предстает все более сложным, Бергсон конкретизирует высказанную в «Опыте» идею о различных уровнях сознания.

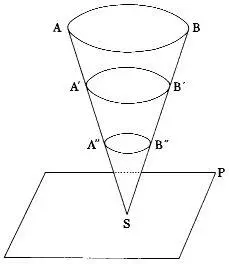

Рис. 2

Графически он изображает этот процесс как перевернутый конус (он вообще часто прибегает в объяснениях к этому образу), где вершина S —это «мое настоящее в любой данный момент», т. е. актуальное восприятие мною собственного тела, сенсомоторное равновесие; основание АВ —вся совокупность моих воспоминаний, плоскость Р— мое актуальное представление универсума и, наконец, сечения А В, А’ В" – множество возможных состояний моей памяти. Тогда память-привычка, «память тела», сконцентрируется в точке 5, чистая память будет представлена основанием конуса, АВ, а все промежуточные сечения по мере удаления от АВ будут символизировать собой все большее приближение памяти к плану актуального действия (см. рис. 2). При этом на каждом уровне, обозначаемом этими сечениями, существуют все накопленные индивидом воспоминания, но в АВ они носят еще совершенно личный, индивидуальный характер, здесь их система наиболее богата и всеобъемлюща, тогда как по мере сужения конуса круги-сечения отображают все большее обеднение воспоминаний, упрощение системы их взаимодействий. Если в наличное восприятие вовлекаются – в зависимости от степени саморазвития духа, степени напряжения внимания, усилия памяти – все дальше отстоящие от 5 слои памяти, то сознание будет способным познавать все более глубокие пласты реальности, детали предметов и те условия, с которыми они образуют единую систему: именно богатство памяти, выражающее развитие духа, делает возможным все более точную и подробную, разветвленную идентификацию наличного предмета. Вот описание Бергсона: «…если… восприятие круг за кругом вызывает различные воспоминания, то это происходит не путем механического присоединения все большего и большего числа элементов, которые восприятие, будучи неподвижным, к себе привлекает [как это изображала ассоциативная психология]: все наше сознание целиком расширяется и, разливаясь в результате на более обширной поверхности, может подвергнуть более детальной инвентаризации свое богатство: так туманное звездное накопление, наблюдаемое во все более и более сильные телескопы, распадается на увеличивающееся число звезд» (с. 264). Далее он поясняет это так: «…мы описываем при помощи возрастающего расширения интегральной памяти круг, достаточно широкий для того, чтобы в нем фигурировала данная деталь прошлого» (с. 311–312). Бергсон решительно изменяет здесь сам ракурс рассмотрения памяти: он показывает, что, вспоминая что-либо, мы движемся вовсе не от настоящего к прошлому, а от прошлого к настоящему , от «виртуального состояния», которое проводится в процессе воспоминания через различные срезы сознания, – до его актуализации в конкретном восприятии.

Следовательно, этот процесс – не механическое сочетание друг с другом различных состояний, отдельных частей; он целостен, как непрерывное динамическое взаимодействие взаимопроникающих состояний. В «Материи и памяти» Бергсон, как и в «Опыте», неоднократно подчеркивает, что нельзя понимать сознание как совокупность рядоположенных состояний, лишь внешним образом соединяемых между собой. Постоянно меняющиеся состояния длительности, т. е. сознания, образуют единство, перетекая одно в другое и при этом сохраняясь. В первой главе «Творческой эволюции», резюмируя свою концепцию длительности, Бергсон опишет это так: «Мое состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает длительностью, которую оно подбирает: оно как бы лепит из самого себя снежный ком… Из этого сохранения прошлого вытекает невозможность для сознания дважды пройти через одно и то же состояние. Пусть обстоятельства будут теми же, но действуют они уже не на ту же самую личность, ибо они застают ее в новый момент ее истории. Наша личность, строящаяся в каждое мгновение из накопленного опыта, постоянно меняется. Изменяясь, она не дает возможности тому или иному состоянию когда-либо повториться в глубине, даже если оно на поверхности и тождественно самому себе. Вот почему наша длительность необратима. Мы не смогли бы вновь пережить ни одной ее частицы, ибо для этого прежде всего нужно было бы стереть воспоминание обо всем, что последовало затем» [209]. Таким образом, память, помимо прочего, – еще и «гарант» постоянного обновления сознания. Прошлое не исчезает, оно живет в нас всегда, а личность непрерывно «синтезируется» из прежнего опыта и новых впечатлений, творит саму себя. Бергсон, можно сказать, вознес в ранних своих работах гимн творческим, самосозидающим возможностям личности, условиями реализации которых выступили у него длительность и намять.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: