Эвандро Агацци - Научная объективность и ее контексты

- Название:Научная объективность и ее контексты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89826-481-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эвандро Агацци - Научная объективность и ее контексты краткое содержание

Научная объективность и ее контексты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, мы получили то, что нам было нужно, чтобы провести различение между операциональным и лингвистическим, поскольку мы спокойно можем признать, что никакое понятие в науке не бывает полностью операциональным; но это не мешает нам признать понятия, имеющие операциональный базовый интенсионал, – которые мы законно назовем операциональными понятиями, – и отличить их от тех, которые связаны с операциями только косвенно (т. е. через логическую сеть), которые мы назовем теоретическими понятиями.

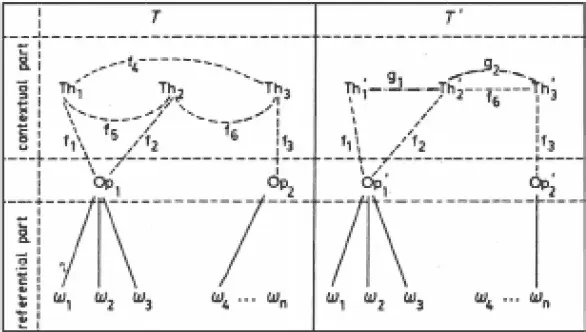

Мы можем схематически изобразить это следующей диаграммой:

Значение операциональных понятий в двух разных теориях T и T' [142]

Пояснения

(a) Th 1, Th 2, Th 3, Op 1, Op 2и Th' 1, Th' 2, Th' 3, Op' 1, Op' 2– теоретические и операциональные понятия в T и T' соответственно.

(b) Пунктирные линии обозначают формальные (т. е. математические или логические) отношения между разными понятиями.

(c) Постоянные линии обозначают неформальные (т. е. референциальные) отношения между операциональными понятиями и их «определяющими» конкретными операциями. Эти операции различаются разными видами пунктиров, которыми они соединяются.

(d) Предполагается, что все понятия в T и T' обозначаются одними и теми же именами (или терминами). Но значения их различны, хотя бы ввиду различных формальных контекстов этих двух теорий.

Как явствует из диаграммы, устойчивая сердцевина, или базовый интенсионал, О-понятия «устойчива», поскольку выражает отношение понятия к чему-то внешнему по отношению к теории. Поэтому то, что вследствие этого данный компонент интенсионала оказывается ненагруженным теорией, тривиально. Но, с другой стороны, сам по себе этот факт вовсе не тривиален, поскольку он напоминает нам, что операции относятся к практике, даже если это «ноэтически ориентированная» практика – практика, цель которой получить знание, а не (per se [143]) какие-то другие преимущества.

Кстати, это имеет отношение к тому факту, что именно через эти операции операциональные понятия получают референт; в самом деле, референт (понимаемый как нечто, связанное со значением, но не совпадающее с ним) должен некоторым образом лежать вне контекста, в котором вырабатывается значение, хотя и привносить в этот контекст некоторую информацию благодаря референциальным связям (т. е. через базовый интенсионал). Вот почему мы имеем основание называть эту «устойчивую сердцевину», или «базовый интенсионал», О-понятий референциальной частью их (интенсионально понимаемого) значения, как это показано на диаграмме.

На этом этапе может возникнуть законное подозрение, что теоретические понятия не должны иметь референта. Мы отнюдь не отстаиваем этот тезис; здесь мы показали, что операциональные понятия имеют прямые референты, но это не исключает того, что другие понятия могут иметь косвенных референтов. И мы действительно увидим (после ряда дальнейших соображений), что целью науки является также обеспечить косвенную гарантию референции также и для ее теоретических понятий. Однако не имеет смысла забегать вперед [144].

Очень важной чертой намеченного здесь различения между операциональными и теоретическими понятиями является их очевидная релятивизированность. Никакое понятие не является операциональным или теоретическим само по себе; это зависит от теории, в которой оно присутствует. Если в рассматриваемой теории это понятие вводится операциональным определением, значит, оно операционально и получает референциальный интенсионал, не нагруженный теорией, к которому будет добавлен дальнейший компонент контекстуально определенного (или нагруженного теорией) интенсионала. Если это не так, понятие является просто теоретическим. Следовательно, одно и то же понятие (или скорее термин, как мы уже отмечали) может быть операциональным в одной теории и теоретическим в другой) [145].

На этом этапе можно видеть, почему традиционное различение «операционного» и «теоретического» не может дать науке «нейтральную» основу для сравнения теорий. На самом деле наблюдения как таковые не дают нам никакой распознаваемой интенсиональной черты, которая могла бы приписываться понятиям, так что использование их не может создать никакой «устойчивой сердцевины», или базового интенсионала. Вдобавок, наблюдения – это наблюдения, и ничего больше, и это побуждает нас рассматривать различение наблюдательного и теоретического как абсолютное, приводя к хорошо известным тупикам, которых легко можно избежать, релятивизируя это различение, связывая его с явным, четко описываемым хорошо очерчиваемыми операциям. Вот почему мы не будем использовать понятие «наблюдательный», полагая, что его позитивные аспекты столь же хорошо обеспечиваются понятием «операциональный» [146].

Отстаиваемая здесь позиция противоположна позиции Дж. Д. Снида (J. D. Sneed), который говорит о релятивизации того, что он называет теоретическими понятиями. Согласно его точке зрения, теоретические термины – просто Т-теоретические (т. е. теоретические относительно некоторой конкретной теории Т согласно некоторому критерию, который нам нет нужд здесь обсуждать), в то время как он не говорит ничего о том, что есть эмпирического в нетеоретических терминах. Согласно нашему подходу, операциональные термины осмысленны по отношению к конкретной теории, в которой они встречаются, и создают основу для эмпирических претензий этой теории, тогда как теоретические термины – это просто те, которые являются неоперациональными (конечно, по отношению к данной теории), так что идея Т-теоретичности полностью учитывается с нашей точки зрения (позднее будет представлена еще одна «позитивная» характеристика теоретических терминов, когда мы будем обсуждать подобающую роль теорий в науке). Эта инверсия кажется нам оправданной тем, что требование эмпиричности должно играть фундаментальную роль в любом исследовании природы эмпирических теорий, т. е. теорий, предназначенных для применения к эмпирической реальности, понимаемой как состоящая из атрибутов, выявляющихся посредством конкретных операций. В силу отстаиваемой нами «аналоговой» концепции науки у нас нет никаких возражений против того, чтобы этот «эмпирический» компонент состоял бы из «вторичных», а не «первичных качеств», хотя в парадигматическом случае физики нам приходится иметь дело с операциями измерения, имеющими дело с первичными качествами и определяющими величины. То, что традиционная эмпиристская философия науки переоценивает это требование, не оправдывает почти полного отказа от него, ставшего довольно модным в философии науки. Что действительно важно – это признать точные пределы эмпирического требования, так же как и его необходимую роль, которая, в частности, предлагает разумное прояснение вопроса о научных данных (будь то, например, данные физика или историка).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: