Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию

- Название:Отсутствующая структура. Введение в семиологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093387-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию краткое содержание

Отсутствующая структура. Введение в семиологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

I. 8. Итак, благодаря коду определенное означающее связывается с определенным означаемым. Связь означающего с означаемым, прямая и однозначная, строго фиксирована кодом в том же смысле, что и в примере с водохранилищем, когда АВС означало нулевую отметку. Но мы уже знаем, что предполагаемый адресат сообщения, в рассматриваемом случае человек, получив сообщение АВС, отдает себе отчет в том, что это не просто нулевая отметка, но еще и сигнал опасности. Денотация «нулевая отметка» сопровождается коннотацией «опасность».

Это коннотативное значение рождается именно тогда, когда означающее и означаемое формируют пару, которая становится означающим нового означаемого [38].

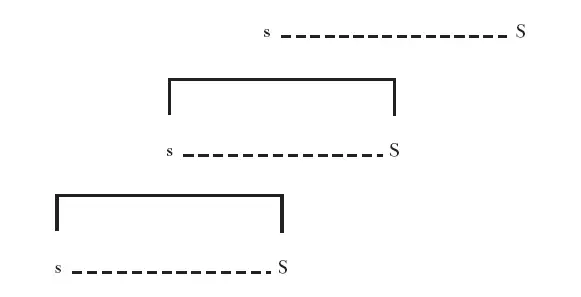

К примеру, словом «петух» называют всем известную домашнюю птицу (в этом случае интерпретантой могло бы быть изображение петуха или, скажем, такое определение: «оперенное двуногое, кукарекующее на рассвете» и т. п.), но в определенном контексте это слово приобретает созначение (коннотацию) «дать петуха», т. е. «сфальшивить при пении». Однако созначение «сфальшивить при пении» не следует непосредственно из представления о петухе. Когда говорят, что певец дал петуха, представление о петушином крике опосредуется представлением о скверном пении. Стало быть, коннотация спровоцирована не одним только означающим, но оказывается преобразованием прежних означающего и означаемого в новое означающее. И может статься, эта коннотация породит новую, в которой уже вновь сложившийся знак весь целиком выступит в роли нового означающего. Так, во фразе «Подпевая оппозиции, министр такой-то регулярно давал петуха», метафора «подпевал» (министр не пел, а говорил) делает возможным употребление выражения «дать петуха» (сфальшивить при пении), в данном случае подчеркивающего, что министр говорил очень неубедительно. Будучи разложенной на смысловые составляющие, эта фраза приобретет следующий вид: первичная денотация, порождающая первичную коннотацию (петух = фальшивое пение), на основе которой возникает вторичная коннотация (фальшивое пение = лживые речи). На схеме это будет выглядеть так:

II. Коды и лексикоды [39]

II. 1. Так вот, всякий, кто пользуется языковым кодом того или иного языка, знает, что такое петух. Однако это не значит, что всем известно созначение «дать петуха = сфальшивить», опознаваемое часто только благодаря контексту Легко предположить, что определенный круг читателей не уловит связи между пением петуха и неискренними речами, на которую намекает слово «подпевать», и не опознает второй коннотации. Следовательно, скажем мы, в то время как исходные денотативные значения устанавливаются кодом, созначения зависят от вторичных кодов или лексикодов, присущих не всем, а только какой-то части носителей языка; и так вплоть до крайнего случая поэтической речи, когда мы впервые встречаемся с совершенно непривычной коннотацией, смелой метафорой, неожиданной метонимией, и адресат должен сам справляться с контекстом, чтобы разобраться со смыслом предложенного образа, что, впрочем, не мешает поэтической находке, если она удачна, постепенно войти в обиход, сделаться нормой, превратившись в лексикод для определенной группы носителей языка.

Вернемся к нашему случаю с человеком, получившим сообщение АВС. Связь устанавливается между значением «нулевая отметка» и представлением об опасности так тесно, что перестает быть коннотативной связью, фактически отождествляясь с основным кодом. Но, получив исходное сообщение АВС, адресат может соотнести изначальное денотативное значение с другими побочными значениями, при этом ему может открыться то, что обычно называют «семантическим или ассоциативным полем», «спектром ассоциаций» и т. д. [40], все то, благодаря чему, когда я слышу «корова», мне приходят в голову образы выгона, молока, крестьянские заботы, деревенская тишина, мычание (а индиец к тому же вспомнит о ритуале, испытает чувство почтения и религиозного пиетета). Так вот, у нашего получателя сообщения АВС этот знак (означающее плюс означаемое) может связаться с идеями неминуемой гибели, разрушения расположенного в долине поселка, смытыми домами, тревогой, с мыслью о недостаточности систем защиты и т. д., в зависимости от того, что ему подсказывает предшествующий жизненный опыт. И в той мере, в какой опыт этого человека, трансформировавшийся в определенную систему ожиданий, разделяется также и другими людьми, можно говорить о наличии некоего лексикода, в рамках которого могут быть предсказаны соответствующие коннотации – тревога, наводнение…

Таким образом, означающее все более и более предстает перед нами как смыслопорождающая форма, производитель смыслов, исполняющийся множеством значений и созначений, благодаря корреспондирующим между собой кодам и лексикодам.

II. 2. Пора сказать еще несколько слов о том, что такое код. В нашем примере он достаточно прост. Его основу составляют всего четыре символа. Очевидно, что один символ отличается от другого как своей противопоставленностью всем остальным символам, так и положением в их ряду, иными словами, своей оппозицией и позицией. Код представляет собой систему различений, в которой А определяется как то, что не есть В, С и D, и наоборот. Само по себе А ничего бы для нас не значило, если бы не соотносилось с другими символами как присутствующими, так и отсутствующими. Но именно так обстоит дело и с более сложными кодами, такими как естественный язык. Предполагаемые структурной лингвистикой дефиниции языка соответствуют такому понятию кода.

Если вспомнить известное соссюровское определение языка (langue) как совокупности правил, которыми руководствуется говорящий, и речи (parole) как индивидуального акта говорения, в котором эти правила и применяются ради общения с себе подобными, так вот, если вспомнить это разграничение, то мы обнаружим знакомую нам пару код-сообщение, и обе эти пары, по сути дела, представляют собой оппозицию теоретической системы (язык – физически не существует, это абстракция, лингвистическая модель) конкретному феномену (мое нынешнее сообщение, ваш ответ и т. д.).

«Язык – это общественный продукт речевой способности и вместе с тем система необходимых конвенций, принятых в том или ином обществе и обеспечивающих реализацию этой способности говорящими» [41]. Язык – это система, стало быть, структура, описываемая отвлеченно и представляющая собой совокупность отношений. Идея языка как структуры посещала умы многих лингвистов прошлого. Уже Гумбольдт [42]утверждал, что «мы не должны понимать язык как нечто, начинающееся с обозначения разных объектов с помощью слов и составленное из слов. На деле не речь состоит из предшествующих ей слов, но, наоборот, слова берут свое начало в речи». Согласно Соссюру, «язык – это система, все части которой можно и должно рассматривать в их синхронной взаимосвязи. Изменения, которые затрагивают всегда только тот или иной элемент системы, но не всю ее в целом, могут изучаться только вне целостной системы; действительно, любое изменение отражается на всей системе, но изначально оно происходит в какой-то одной точке и никак не связано с совокупностью вытекающих из него следствий, меняющих характер целого. Это сущностное различие между следованием и сосуществованием, между частными и системными характеристиками не позволяет рассматривать те и другие в рамках одной науки» [43].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: