Дэвид Брэдшоу - Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира

- Название:Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0526-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Брэдшоу - Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира краткое содержание

Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

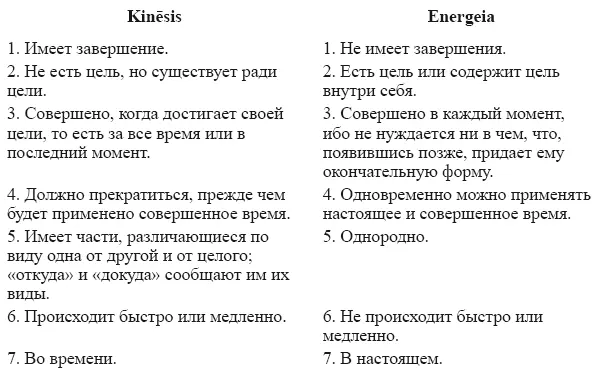

В следующей главе это различение становится основанием для более общего противопоставления движения и удовольствия. Глава начинается с замечания, что удовольствие подобно зрению, которое «считается в любой миг совершенным, ибо оно не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит его форму» (1174а14—16). Очевидно, что это утверждение тесно связано со сказанным в Метафизике IX.6: если движение несовершенно, то каждая energeia является целью или содержит в себе цель. Цитированный отрывок продолжается следующим образом:

Удовольствие… есть нечто целостное, и, видимо, за сколь угодно малый срок нельзя испытать такое удовольствие, чья идея за больший срок достигнет совершенства. Вот почему удовольствие не является движением. Ведь всякое движение происходит во времени и направлено к известной цели (как, скажем, движется строительство), и оно завершено, когда достигнет того, к чему стремится, то есть по прошествии всего срока или в это время [завершения]. Но применительно к частям все [движения] не завершены и имеют видовое отличие от движения в целом и друг от друга (1174а17-23).

Чтобы проиллюстрировать, как части движения различаются по виду от целого и друг от друга, Аристотель приводит в пример строительство храма (кладка камней отличается от вытесывания желобов на колонне), а также ходьбу (разные этапы ходьбы различаются). О таких частичных движениях он говорит, что «“откуда и докуда” сообщают им их виды» (1174b5). Он завершает свое рассуждение, приводя в пользу тезиса, что удовольствие не является движением, другой, довольно загадочный, аргумент: «Движение иначе, как во времени, невозможно, а удовольствие возможно, ибо оно дано целиком в настоящем (τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν ὅλον)» (1174b8—9).

Объединив все эти замечания из Этики и из Метафизики IX.6, мы получаем следующую таблицу:

Хотя здесь многое требует комментариев, наиболее озадачивающим является, конечно, последний пункт. Для того чтобы его прояснить, мы можем обратиться к обсуждению времени в Физике. Физика IV. 12 объясняет, что для движения быть «во времени» – значит измеряться временем (221а4-7). Это более строгое требование по сравнению с тем, что сосуществует со временем, как, например, такие вечные истины, как несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. (Аристотель замечает, что если «находиться в чем-нибудь» значит сосуществовать с ним, тогда «всякий предмет будет находиться в любом другом, и небесный свод будет в просяном зерне, так как, когда существует зерно, существует и Небо».) Что значит измерять временем, он объясняет в предыдущей главе: «Мы и время распознаем, когда разграничиваем движение, определяя предыдущее и последующее, и тогда говорим, что протекло время, когда воспримем чувствами предыдущее и последующее в движении » (219а22-25). Другими словами, мы распознаем время, совершающееся в движении, и потому измеряем движение внутренними различиями в самом движении. Это ключевая характеристика движения, которая позволяет Аристотелю определить время как «число движения по отношению к предыдущему и последующему» (219b2).

Таким образом, противопоставление, обозначенное в пункте 7 нашего списка, оказывается в зависимости от того, что говорится в пункте 5. Движение – «во времени», потому что оно обнаруживает неоднородность; отсюда, как замечает Аристотель, само существование чего-либо, находящегося «во времени», предполагает, что время существует (221а24-25). Поэтому утверждение, что удовольствие имеет место «теперь», должно означать отрицание того, что оно предполагает временную неоднородность, или существование времени. (Для Аристотеля «теперь» – это вообще не часть времени, как и точка не является частью линии.) Без сомнения, удовольствие, переживаемое человеческой душой, не имеет временной длительности, но Аристотель утверждает, что ничто в природе удовольствия как такового не требует этого. И если мы правы, прочитав соответствующие рассуждения в Метафизике в свете сказанного в Этике, тогда мы можем сказать то же самое о мышлении, зрении, хорошей жизни и других парадигматических случаях «энергии».

Теперь мы можем вернуться к вопросу грамматического времени в Метафизике IX.6 (пункт 4 в нашей таблице). Относительно этого пункта были предложены три интерпретации. Первая заключается в том, что утверждение, сделанное в совершенном времени («увидел») относится к периоду, который предшествует утверждению, сделанному в настоящем времени («видит») [29] John Ackrill, “Aristotle’s Distinction Between Energeia and Kinesis” New Essays on Plato and Aristotle, ed. R. Bambrough (New York, 1965), 121-141.

. Вторая состоит в том, что оба утверждения относятся к одному и тому же периоду времени, однако при этом совершенное время применяется в силу прошлого события – например, человек в настоящий момент увидел в силу прошлого акта опознания чего-либо [30] Daniel Graham, “States and Performances: Aristotle’s Test,” Philosophical Quarterly 30 (1980), 126-127. Грэм также считает, что energeiai в Метафизике IX.6 соответствуют тому, что современные философы квалифицируют как состояния, а не как проявления деятельности. Различение между деятельностью и состоянием основывается на том, относится ли соответствующий глагол к продолженному настоящему времени: например, «бежать», «пользоваться» (enjoy) – это глаголы, обозначающие деятельность, а «любить», «понимать» – глаголы состояния. Но поскольку в греческом языке в целом отсутствует настоящее продолженное время, весьма сомнительно, что мы многого добьемся, применяя это различение при изучении Аристотеля. Если же посмотреть с более общей точки зрения, то уже прослеженная в этой главе история понятия, в частности раннее отождествление energeia и chrёsis (в противоположность hexis), а также этимологические ассоциации energeia с состоянием деятельности или с занятостью, свидетельствует не в пользу такого взгляда.

. Согласно третьей интерпретации, не только настоящее и совершенное время указывают на один и тот же момент, но совершенное время верно также и в силу настоящего момента [31] Terrence Penner, “Verbs and the Identity of Actions,” Ryle: A Collection of Critical Essays, ed. O.P. Wood and G. Pitcher (London, 1970), 407-408 and 444^45; F. R. Pickering, “Aristotle on Walking,” Archiv für Geschichte der Philosophie 59 (1979), 40-41; Mark Stone, “Aristotle’s Distinction Between Motion and Activity,” History of Philosophy Quarterly 2 (1985), 18.

. Первая точка зрения несовместима с утверждением Аристотеля, что удовольствие (и, по-видимому, другие «энергии») может иметь место «в настоящем». Ее можно также отбросить из лингвистических соображений, так как она подразумевает, что Аристотель употребляет совершенное время в смысле того, что грамматисты называют экспериентивным перфектом (experiential perfect) – то есть, указывая на некое действие в прошлом и не предполагая при этом наличия некоего продолженного состояния, явившегося результатом этого действия. В греческом языке совершенное время отличается от английского тем, что, как правило, такое употребление не допускается [32] Graham, “States and Performances,” 124-125. Примеры опытного совершенного времени: «Я уже гулял сегодня»; «Я видел Джона». В греческом языке это соответствует аористу.

. Остаются еще две интерпретации. В пользу второй говорит тот факт, что самое распространенное употребление совершенного времени в греческом языке («результативного перфекта») указывает на некое событие, имевшее место в прошлом. С другой стороны, проверка грамматическим временем с очевидностью предполагает иллюстрацию того факта (или связь с этим фактом), что движение подразумевает завершение, тогда как energeiai не подразумевают, и требует интерпретации в свете этого факта. Это обращает нас к пункту 3: является фактом, что energeia «совершается в каждый момент, ибо не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит ее форму».

Интервал:

Закладка: