Жан Ледлофф - Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности

- Название:Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-449-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Ледлофф - Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности краткое содержание

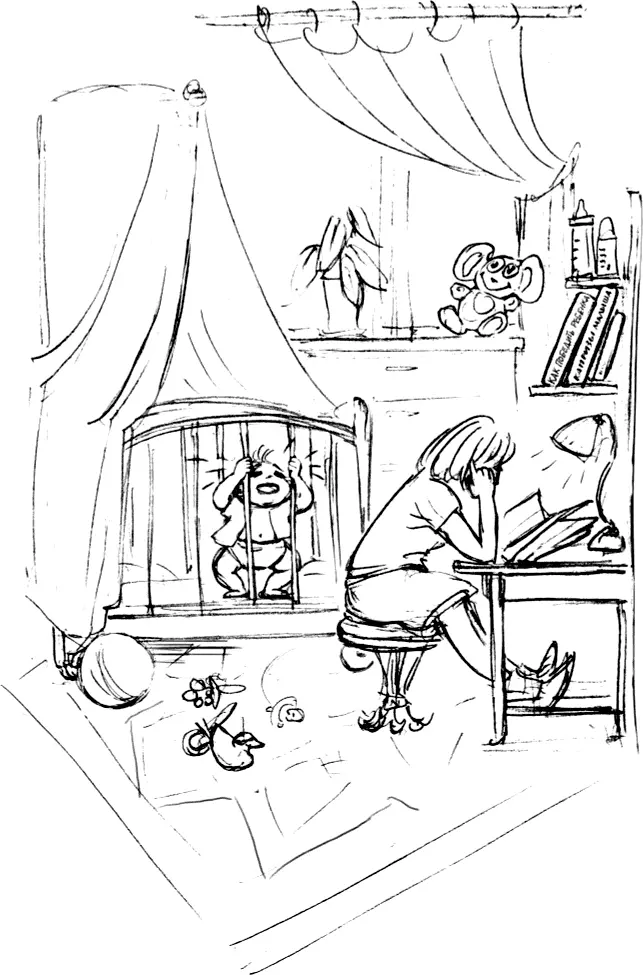

Ж. Ледлофф провела два с половиной года в племенах южноамериканских индейцев, где в отношениях между взрослыми и детьми царит полная гармония, которой так не хватает в цивилизованном обществе. Ж. Ледлофф пришла к выводу, что если мы будем обращаться с детьми так, как это делали наши предки на протяжении тысячелетий, наши малыши будут спокойными и счастливыми.

Эта книга о том, как важно, воспитывая ребенка, прислушиваться к собственной интуиции, а не к советам «экспертов» в области ухода за детьми.

Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ожидания, с которыми мы приходим в этот мир, неразрывно связаны с заложенными в нас линиями развития (например, такими, как сосание, самосохранение, подражание). Как только мы получаем толчок в виде ожидаемого нами обращения или ожидаемых нами определенных обстоятельств, мы начинаем развиваться в заданном направлении, как нас к тому и подготовил опыт предков. Когда ожидаемое отсутствует, у человека начинает формироваться поведение, удовлетворяющее эти потребности, но искаженным, не присущим его естеству образом.

Континуум человека можно также определить как цепь последовательных событий, отвечающих заложенным в нем ожиданиям и тенденциям и происходящих в условиях, в которых эти ожидания и тенденции были сформированы ранее у его предков. К этим условиям относится и «правильное», то есть удовлетворяющее истинные потребности человека, отношение других людей.

Безусловно, у каждого человека есть свой индивидуальный континуум, то есть совокупность врожденных потребностей и соответствующих им тенденций (линий развития). Однако континуум человека является частью более общего континуума – например, континуума семьи, который, в свою очередь, является частью континуумов более высокого порядка – клана, общины и т. д. Континуум же человека как вида является частью континуума всей жизни. Всем им свойственны определенные ожидания и тенденции, проистекающие из неоднократного повторения опыта в прошлом. Даже континуум всего живого ожидает на основе своего опыта определенных условий в неорганической окружающей среде

Каждая жизненная форма развивается не случайно, но преследует свои интересы. Развитие идет в направлении большей устойчивости, то есть большего разнообразия, сложности, а значит, большей способности к адаптации.

Однако такое развитие – совсем не то, что мы понимаем под «прогрессом». Более того, для стабильности любой системы необходима сила, дополняющая тенденцию развития и препятствующая нежелательным изменениям в системе, а именно сила сопротивления .

Остается лишь гадать, что подорвало наше внутреннее сопротивление изменению несколько тысяч лет назад. Важно понять значимость различия между эволюцией и прогрессом (неэволюционным изменением). Они диаметрально противоположны, так как то, что эволюция кропотливо создает, внося разнообразие форм и все точнее адаптируя их к нашим требованиям, прогресс разрушает путем введения норм и обстоятельств, не удовлетворяющих истинные потребности людей. Все, что может сделать прогресс, это заменить «правильное» поведение менее подходящим. Он заменяет сложное простым и более приспособленное – менее приспособленным. В результате прогресс нарушает равновесие сложно взаимосвязанных факторов как внутри, так и вне системы.

Итак, эволюция приносит стабильность, а прогресс – уязвимость.

Это относится и к структуре общества. Внешние проявления высокоразвитых культур, дошедших до своего уровня развития эволюционным путем, могут быть бесконечно разнообразны, в то время как их основы сходны, а первоосновы идентичны. Такие культуры будут сопротивляться прогрессу, так как они эволюционировали в течение долгого времени, как любая устойчивая система в природе. Также получается, что чем меньше интеллект мешает инстинкту формировать нормы поведения, тем менее жесткой будет структура общества на поверхности (это касается деталей поведения, ритуалов и этикета) и более жесткой в основании (в отношении к себе и правам других; к здоровью и способам получения удовольствий, к балансу занятий разного рода и к сохранению вида и так далее). Одним словом, чем больше культура полагается на интеллект, тем больше запретов нужно наложить на членов общества для ее поддержания.

Ожидания человека касаются не только его физических потребностей, например, в пище, воде, кислороде, тепле. У человека есть и ожидание соответствующей социальной среды (отношения со стороны окружающих, возможности применить свои силы именно в том виде деятельности, который подходит именно ему и т. п.). В раннем детстве ожидания более жесткие – ребенок ожидает конкретных, определенных вещей, с развитием ожидания смягчаются, для человека становятся приемлемыми более разнообразные варианты отношений, поведения окружающих. Тем не менее все эти варианты не должны выходить за рамки континуума.

Кроме того, в человеке заложено ожидание найти в окружающей социальной среде язык как средство общения, соответственно ему присуща склонность развивать вербальные способности. Социальное поведение ребенка развивается под влиянием ожидаемых примеров, подаваемых ему обществом. Врожденные тенденции также заставляют его делать то, что, как ему кажется, другие люди от него ожидают; люди же действительно дают ему понять, чего они ждут в соответствии с принятой в конкретном обществе культурой. Обучение – это процесс удовлетворения ожиданий определенной информации, постоянно усложняющейся – так же, как и структура речи.

В жизнеспособной культуре определение того, что правильно, а что нет, может строиться только на соответствии истинным ожиданиям людей. При этом индивиды и племена могут быть бесконечно различны, но при этом оставаться в рамках континуума.

Глава третья

Начало жизни

В чреве матери маленький человечек беспрепятственно повторяет путь, проделанный жизнью на нашей планете. Одноклеточное существо становится амфибией и затем, после бесконечного числа превращений, Homo sapiens. Опыт предков подготовил плод ко всему, что с ним может произойти. Материнское чрево его кормит, согревает и качает точно так же, как когда-то, десятки тысяч лет назад, кормило, согревало и качало зародышей охотников-собирателей. Неродившийся ребенок сегодня слышит почти то же, что и миллион лет назад, если только его мать не живет рядом с крупным аэропортом, не посещает оглушительно грохочущие дискотеки или не водит грузовик. Он слышит сердцебиение матери, урчание кишечника, сопение во сне, смех, пение, кашель и так далее, слышит ее голос и голоса других людей и животных. Все это совершенно не беспокоит дитя, так как в течение миллионов лет его предки слышали эти громкие и внезапные звуки и привыкли к ним. Так как в неродившемся человеке уже заложен опыт предков, он ожидает этих звуков, толчков и резких движений, которые составляют часть опыта, необходимого для нормального внутриутробного развития ребенка.

К моменту рождения ребенок уже готов оставить безопасное материнское чрево и продолжить жизнь в нашем гораздо более непредсказуемом и опасном мире. Природа позаботилась о том, чтобы травма рождения не была слишком сильной. Высокий уровень гамма-глобулина в крови защищает ребенка от инфекции и постепенно снижается по мере развития иммунной системы. Зрение обретает свою остроту только после того, как шок рождения остался далеко в прошлом. Еще до рождения у ребенка заработали рефлексы, система кровообращения, слух. Теперь же запускается программа, по которой ребенок будет развиваться в течение первых дней, недель и месяцев после рождения и которая поэтапно «включит» отделы головного мозга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: