Михаил Жебрак - Пешком по Москве – 2

- Название:Пешком по Москве – 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-126714-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Жебрак - Пешком по Москве – 2 краткое содержание

Во вторую книгу с описанием прогулок по Москве вошли лучшие авторские маршруты, составленные специально для друзей. Семь прогулок по центральным районам города – семь глав, в которых описаны самые выразительные и любопытные объекты. Петровка, Тверская, Арбат, Пречистенка и Остоженка, Никольская и Сретенка, Патриаршие пруды – любимые места гуляний у москвичей и гостей столицы. Узнавайте новое и интересное об архитектурных шедеврах и знаменитостях. Читайте книгу и рассматривайте фотографии. Надеемся, это побудит вас совершить прогулки по предложенным маршрутам. Для удобства в начале каждой главы представлена подробная схема прогулки.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Пешком по Москве – 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

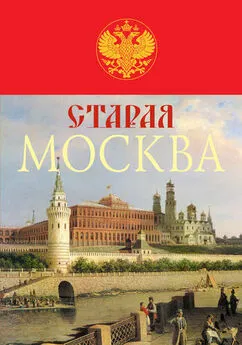

Москва-река для нашего города – поилица и кормилица. Поилица понятно – испокон веку из реки брали воду. Но почему кормилица? Потому что по Москве-реке везли с юга зерно, мясо, яйца. А еще камень для строительства церквей и крепостей, дерево для домов, железо для мостов.

В древности наш город представлял собой небольшой торг на берегу реки, на пересечении нескольких дорог. Затем на высоком Боровицком холме, омываемом Москвой и ее притоком Неглинкой, поставили деревянную крепость – первый Московский кремль. Река служила дорогой: летом – для судов, зимой – для саней. Правда, историки говорят, что место для кремля выбирали по близости к сухопутному тракту на Новгород. Мол, если бы ориентировались по реке, то крепость рубили бы на Таганском холме, там пристань удобнее, да и Яуза пошире Неглинки будет.

Город развивался на высоком левом берегу вокруг Боровицкого холма, а на правом, низком и подтопляемом, разбили огороды и заложили сады. Название Болотной площади напоминает о временах, когда за рекой в низине жилось некомфортно. В царствование Екатерины II в 1775 году был составлен «Прожектированный план Москвы», по которому следовало вырыть водоотводный канал по старицам Москвы-реки. Работы произвели в 1783–1786 годах, между основным руслом и Водоотводным каналом образовался длинный узкий остров, формой напоминающий серп. Остров называли по-разному: Балчуг (от татарского «балчык» – «глина»), Садовники, Болотный (эти названия объяснений не требуют). В наши дни примерили название Золотой. Земля напротив Кремля, действительно, золотая, а в последнее время чаще говорят просто – Остров.

С Музейным островом в Берлине понятно – там куст музеев, на Собачьем в Лондоне расположен деловой центр, на Заячьем в Петербурге высится крепость. А вот на нашем Острове, и особенно за мостами, объекты самого разного назначения: гостиницы, офисы, музеи, концертные залы.

В начале Острова с 1997 года высится памятник Петру I. Логичнее сказать «плывет», ведь фигура царя помещена на символический корабль, а под постаментом из воды бьют фонтаны, изображая волны, рассекаемые форштевнем. Но 98-метровая скульптура не может плыть по нашей неглубокой реке, да и корабль под Петром условный: на таких никогда не ходили – ни по Яузе, ни по Балтике. Работа скульптора Зураба Церетели, известного любовью к огромным памятникам, вызвала шквал критики от москвичей. Говорили о несоответствии размеров памятника исторической застройке, обижались на то, что наш Петр является переработанным вариантом Колумба, от которого отказались страны Латинской Америки, дивились латам Петра, неуместным в морском походе. Среди защитников памятника выделялся голос кинорежиссера Александра Митты, выпускника МИСИ. Митта говорил, что место для памятника выбрано удачно и на стрелке Острова нужна высотная доминанта. Действительно, за 60 лет до Зураба Церетели на этом месте Вера Мухина подумывала установить «Рабочего и колхозницу».

Здание Московского императорского яхт-клуба, Болотная наб., 1, стр. 1.

Наш маршрут проходит от западной оконечности острова до восточной. Но не обязательно подходить к Петру вплотную. Он огромный, и осматривать статую можно с Крымской набережной, с территории парка искусств «Музеон». Кстати, именно из парка «Музеон» лучше всего виден и наш следующий объект.

Корпуса бывшей кондитерской фабрики на Берсеневской набережной.

В конце XIX века основные грузовые и пассажирские перевозки шли по сухопутным дорогам. Река из транспортной артерии превратилась в место отдыха. В 1893 году на стрелке, где от Москвы-реки отходит Водоотводный канал, архитектор Карл Трейман построил здание Московского императорского яхт-клуба (Болотная наб., 1, стр. 1). Компактное кирпичное сооружение с эффектным фасадом в сторону Крымского брода состояло из четырех просторных комнат на двух этажах. Рядом поставили длинный кирпичный одноэтажный лодочный сарай. Яхт-клуб организовывал речные гонки и занимался развитием парусного спорта. В библиотеке клуба можно было найти книги и журналы по водной тематике. Кроме этого, гостей ждал бильярд, тир, карточные столы, буфет и площадка для игры в кегли на улице. Согласно уставу клуба в этом здании раз в год проводили благотворительный концерт в пользу инвалидов.

В этот день у Эйнема пекли пироги.

Византийские. Пышные. Сдобные.

Петербуржцы, на что уже были брюзги,

А и те говорили: в Москве пироги —

Чудеса в решете! Бесподобные!..

Я не ровесник поэта Дона-Аминадо, но тоже помню, как речной бриз разносил по Острову теплые конфетные запахи, ведь кондитерская фабрика работала на набережной до 2007 года. Производство перевели на окраину, и сегодня в шоколадном и карамельном цехах лофты.

Кондитер Фердинанд Эйнем приехал в Москву из Вюртемберга в 1850 году и сначала занимался пилкой сахара. Развернуться по-настоящему смог после встречи в 1857 году с соотечественником – талантливым предпринимателем Юлиусом Гейсом. Гейс занимался освещением Москвы, в его ведении были 9000 керосиновых фонарей и 500 фонарщиков. Работа, согласитесь, менее творческая, чем выпуск сладостей. Гейс и Эйнем объединились и открыли паровую шоколадную фабрику, со временем ставшую лучшей и крупнейшей в России. Корпуса кондитерской фабрики, спроектированные архитектором Александром Калмыковым, не испортили вида Москвы, они были достаточно живописны (Берсеневская наб., 4, 6, 8, 12, 14). В 1911 году архитектор Калмыков построил на набережной последнее здание комплекса – административный корпус (Берсеневская наб., 6, стр. 1).

На фабрике Эйнема была самая высокая зарплата в кондитерской промышленности. Начинали с 20 рублей в месяц и повышали каждый год на 2 рубля. Были доплаты на жилье, стирку, бани. Проработавшим 25 лет полагалась пенсия. При фабрике открыли столовую, общежитие, библиотеку, швейную мастерскую.

Москвичи оценили высокое качество продукции фабрики. Эйнем не только сам был талантливым кондитером, но и привлекал грамотных специалистов. Так, в цехе английских бисквитов работали английские мастера. Также важнейшей составляющей успеха была реклама. Пожалуй, реклама фабрики Эйнем была самой интересной в дореволюционной России. И тут уж руку приложил компаньон Гейс, недаром он увлекался художественной фотографией. Мы не ощутим вкус шоколада «Боярский» XIX века, а вот рекламные ходы оценить можем. Прекрасные подарочные коробки, обтянутые шелком, бархатом, кожей. Для фабрики писал музыку свой композитор, и покупатель вместе с карамелью или шоколадом бесплатно получал ноты «Шоколадного вальса», «Вальса-монпансье» или «Кекс-галопа». В конфетах и шоколадках были вкладыши: детские игры, географические карты, викторины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: