Михаил Жебрак - Пешком по Москве

- Название:Пешком по Москве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-114501-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Жебрак - Пешком по Москве краткое содержание

Москва – город идеальный для прогулок. Узнавая с каждым годом все новые факты о достопримечательностях столицы, автор собрал свои любимые маршруты и поделился ими с вами. В этой книге показаны лучшие и характерные здания, но в деталях, которые знает только местный, подробно описаны маршруты – «Царь горы», «Купец идет», «На фоне Пушкина», «Опричная сторонка», «Граница Белого», «Карман Замоскворечья», «Под горой». Семь маршрутов, как семь московских холмов, позволят полюбоваться городом и узнать о нем много нового.

Этот иллюстрированный путеводитель, с рассказом об архитектурных шедеврах и занимательными историями о знаменитостях столицы, будет интересен и полезен жителям и гостям Москвы. Читайте книгу, рассматривайте фотографии, надеемся, это побудит вас совершить прогулку по предложенным маршрутам. Для удобства, в начале каждой главы представлена подробная схема.

В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

Пешком по Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ломоносов оставил россыпь работ по астрономии, физике, химии, геологии, географии, истории, кристаллографии. Будучи поэтом, он научил науку говорить по-русски. Причем он не был рассеянным кабинетным чудаком. Крупный, позднее полный, но быстрый, сильный, нрав имел хоть и добрый, но крутой. Как-то разругавшись с одним ученым, изрубил и в ярости изорвал целую библиотеку. Его однажды хотели ограбить три матроса на Васильевском острове, одного Ломоносов уложил без чувств, другой бежал с разбитым лицом, а третьего матроса ученый раздел и его одежду принес домой как трофей.

Памятник Ломоносову стоит на гранитной террасе. Пусть и небольшая высота, но с нее открывается необычный вид на Манеж (Манежная пл., 1). Отсюда видна протяженная крыша и два ряда слуховых окон в шахматном порядке, которые не столько вентилируют кровлю, сколько создают узор на огромном, почти двухсотметровом, полотне крыши и визуально облегчают ее. Длина Манежа – 166 метров, практически два стадиона. Ширина – 46 метров. Уникальность здания в том, что внутри нет ни одной опоры. Ведь Манеж был построен для военных смотров. Огромную кровлю с помощью уникальных деревянных стропил держали стены здания. Проект перекрытия выполнил инженер Августин Бетанкур, фасады здания украшал архитектор Осип Бове.

Манежная пл., 1

Elena Koromyslova Shutterstock.com

Манеж использовали не только для военной муштры. В огромном здании проводили выставки и приемы, в него полиция и казаки сгоняли публику во время демонстраций начала XX века, понятно, что среди задержанных было много студентов расположенного рядом университета. В это время Московский университет стал считаться двигателем прогресса. За его преподавателями закрепилось название «либеральная профессура». Профессора активно участвовали в политической жизни России и поддерживали студентов в их общественной деятельности. Демонстрации по случаю смерти Льва Толстого и другие выступления студентов привели к тому, что правительство запретило в университете собрания. После такого нарушения университетской автономии ректор и проректор подали в отставку. А за ними и 130 преподавателей покинули Московский университет.

Волею нашего маршрута мы сначала оказались возле второго здания университета, его еще называют Аудиторный корпус, а теперь осмотрим первое здание университета (Моховая ул., 11, стр. 1). Долгое время их называли «старый» и «новый» университеты. Но когда в середине XX века на Воробьевых горах построили высотное здание МГУ, началась путаница. Если сказать «новое здание университета», то все подумают о кампусе на Воробьевых горах. Но «по-старомосковски» все-таки старый и новый университеты стоят на Моховой, а за Москвой-рекой высится главное здание.

Моховая ул., 11, стр. 1

Ovchinnikova Irina Shutterstock.com

Первое здание университета было построено в конце XVIII века Матвеем Казаковым на участке, купленном у князя Барятинского (Моховая ул., 11, стр. 1). Строение простояло всего 19 лет и полностью сгорело в пожаре 1812 года. Архитектор Доменико Жилярди, восстанавливая университет в 1817 году, сохранил план «покоем», но само здание сделал выше и украсил величественным портиком. Под белокаменной лестницей сегодня видна закрытая дверьми распластанная арка. В XIX веке она была повыше, культурный слой нарос и в университетском дворе, и сквозной. Это проход с парадного двора в университетский сад.

Университет – общественное здание, но по структуре восходящее к городской усадьбе. В глубине, за курдонёром, – главный дом, по сторонам – флигели, пусть высотой и давно сравнявшиеся с центральным ризалитом, от улицы владение отделяет красивая решетка с воротами, за домом – сад.

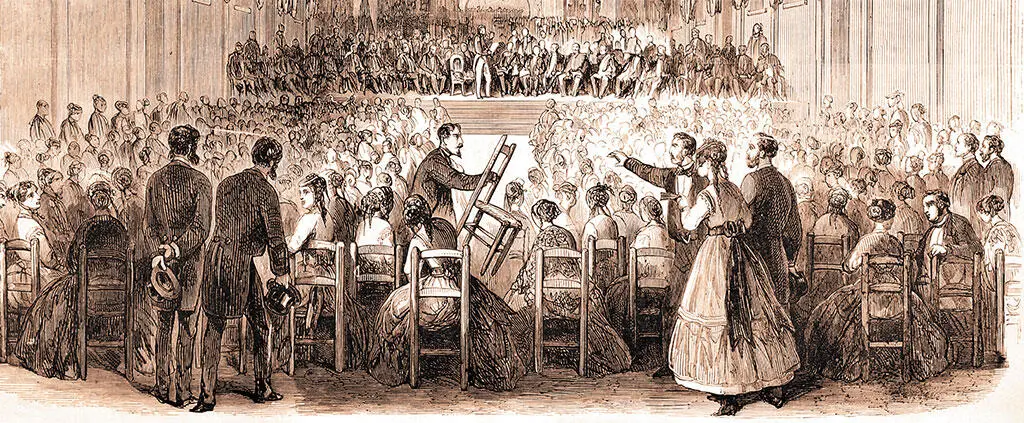

Старое здание университета венчает купол, под которым расположен один из красивейших залов Москвы – полукруглый актовый. Он по праву носит имя актового, здесь разворачивалось центральное действие всей университетской жизни – ежегодный торжественный акт: зачисление в студенты и вручение наград. Во время учебного года зал использовали для публичных лекций и экзаменов. Вся образованная Москва ходила сюда слушать публичные лекции Тимофея Грановского. Насколько высоко ставилось в это время звание профессора, рассказывает следующий случай. Один из преподавателей побил жену… Администрация сказала: «Ну, дело житейское». А несколько профессоров во главе с Грановским отказались преподавать в университете вместе с человеком, запятнавшим профессорскую корпорацию. И три месяца лекций не было. Затем преподаватели подали в отставку.

У архитектора Жилярди был любимый прием. Его он использовал на опекунском совете и в университете. Издали над зданием виден купол, но когда подходишь ближе, то на определенном расстоянии купол исчезает, его заслоняет мощный аттик – стеночка над фронтоном. Поэтому, если смотреть с университетского двора, здание венчает фронтон, а с площади видишь, что университет венчает купол. Дом меняется в зависимости от ракурса.

Nataliia Zhekova Shutterstock.com

Манежная площадь – самая большая площадь в центре Москвы. Появилась она только в 1930-е годы. До этого Моховая была обычной московской улицей, и участок между Моховой и Александровским садом был плотно застроен жилыми домами, лабазами, гостиницами. Зачистка огромного квартала открыла единый классический ансамбль. Колоннады Манежа, Аудиторного и Старого корпусов обрамляют площадь. Перед нами просто энциклопедия классицизма. Представлены все ордерные элементы, все виды украшений. Есть два манежа, жилые и учебные корпуса. Широко представлены малые формы: разные решетки, ворота. Восстановлены утерянные при зачистке Манежной площади ворота Александровского сада со стороны Манежа. Это работа архитектора Федора Шестакова. Москвичи помнят его по куполу церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Ворота тяжеловесны, приземисты. Такой дорический стиль не часто встретишь в Москве. Но так декорировали служебные постройки в первой половине XIX века. Посмотрите на грот Александровского сада работы архитектора Бове. Под сводами стоят удивительно короткие толстенькие, словно вросшие в землю, дорические колонны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: