Сергей Бурыгин - Сочи. Олимпийская Ривьера России

- Название:Сочи. Олимпийская Ривьера России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3888-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Бурыгин - Сочи. Олимпийская Ривьера России краткое содержание

Сочи – удивительный город. В нем огромное количество тайн, которые еще ждут разгадки. Здесь множество дольменов и древних крепостей, причудливых пещер и водопадов. Возможно, именно сюда приплывали аргонавты за золотым руном.

Сочи – удивительное место, где можно искупаться в море, а через час покататься на горных лыжах. Это город-курорт, которому вскоре предстоит стать столицей зимних Олимпийских игр.

О прошлом и настоящем Сочи, о его замечательных людях – эта книга.

Сочи. Олимпийская Ривьера России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До 1837 г. Раевский жил в своем имении в Гурзуфе и занимался ботаникой. В этом же году он вышел из опалы и был назначен начальником первого отделения, а с 1838 г. и всей Черноморской береговой линии. Здесь он опекал ссыльных декабристов И.И. Лорера, А.Н. Одоевского, М.В. Нарышкина, Н.А. Загорецкого и др. В своих отношениях с горцами Раевский проявлял гуманность, добивался развития с ними широких торговых связей. Проявлял заботу о солдатах русской армии. Декабрист Лорер писал о нем: «Генерал тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен».

В 1841 г. Раевский вышел в отставку, жил в своем воронежском имении, где занимался садоводством. Умер в 1843 г. в возрасте 42 лет.

Именем Раевского в Краснодарском крае названы станица Раевская и улица в Адлеровском районе (с. Голицыно).

Корабли прибыли к устью Шахе после обеда 2 мая. Высаживаться было поздно, и они встали на ночь на рейд.

Эскадрой военных кораблей командовал адмирал М.П. Лазарев. В ее состав вошли фрегаты «Штандарт», «Агатополь», «Тендос», «Бургас», «Браилов», линейные корабли «Императрица Екатерина», «Память Евстафия», «Адрианополь», «Султан Махмуд», «Силистрия», бриг «Меркурий», пароход «Северная звезда», тендер «Легкий», яхта «Орианда». Девять купеческих судов везли инструмент и материал для строительства укреплений, лошадей, рабочих волов, телеги, фураж, скот для питания войск, продовольствие на два месяца и многое другое.

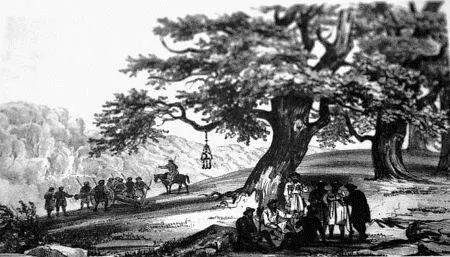

Узнав о прибытии русских кораблей, черкесы со всей округи начали стекаться к месту высадки десанта. Прибрежную полосу (около 3 км) и окрестные возвышенности усеяли их костры. Горцам было что защищать. Убыхи и шапсуги отстаивали две святыни, находящиеся между долинами рек Шахе и Субаши: древний надгробный памятник – священную могилу, называемую ими «Хан-Кучий», и священную рощу Тагапх (в переводе – священный лес). В ней они проводили народные совещания и совершали языческие обряды с принесением жертв.

К тому же долина реки Шахе издавна была главным пунктом приморской торговли горцев, в особенности женщинами.

Когда рассвело, русские увидели картину. На берегу около 500 вооруженных черкесов стоят на коленях среди вековых дубов древней рощи Тагапх. Перед ними – мулла в белой чалме. Воины молились. Они клялись умереть до последнего, но не допустить «неверных» до осквернения святынь.

Эскадра подошла к берегу. Н.Н. Раевский на пароходе «Северная звезда» приблизился к побережью. Он определил направления и рубежи действия каждой части войск.

Важно было действовать максимально быстро. Местность была очень трудная – изрытая и густо поросшая огромными деревьями. Ядра морской артиллерии, ударяясь, застревали в них, не нанося никакого вреда горцам. Река Шахе – одна из широких и бурных рек побережья. Было очень трудно перейти с берега на берег из-за высокого уровня воды. Убыхи называли ее Шако, а чаще Маавьэ, что значит «река крови». Каждый год в ней кто-то тонул при переправе.

Еще более сложна для боевых действий долина реки Колеж (на военных картах – Субаши, позднее – Матросская Щель). Здесь росли высокие деревья, густо обвитые виноградными лозами. Подножия склонов частично были обработаны и засажены фруктовыми деревьями.

Черкесы укрепили все пространство между устьями рек Шахе и Субаши. Они вырыли глубокие рвы. В низинах поставили двойные ряды плетней с утрамбованной землей между ними.

Некоторое время русские не прерывали молитву горцев. Затем военные корабли открыли по берегу непрерывный артиллерийский огонь, продолжающийся четверть часа. Он заставил убыхов оставить окопы и отступить в лес. Как пишет участник десанта декабрист Н.И. Лорер: «…от этой канонады грохотало эхо, и лес валился как скошенная трава».

Началась высадка первого десанта. Он состоял из пяти батальонов, каждый численностью 600 человек. Едва войска сошли на берег, на них хлынула огромная масса убыхов (более 1000 человек) из ближайшего леса и возвышенностей. Впереди всех бежали несколько мулл в белых чалмах. Черкесы двигались молча, без единого выстрела. И вдруг с диким визгом набросились на солдат.

Горцы непрерывно атаковали. Одна схватка следовала за другой, и одна ожесточеннее другой. Лавина черкесов накатывала за лавиной. Защитники долины сражались мужественно и отчаянно, но силы были неравны.

Чудеса хладнокровия проявлял Раевский. Когда вокруг свистели пули и ситуация становилась критической, он спокойно курил трубку и, пуская дымок, отдавал короткие распоряжения.

Со вторым десантом высадились на берег остальные войска, артиллерия и сводный морской батальон. Офицеры и матросы с гребных судов, не желая оставаться в стороне, бросились на берег на помощь солдатам.

Наконец, дойдя до намеченного рубежа (в районе современного железнодорожного моста) и овладев прилегающими возвышенностями, солдаты прекратили наступление. После двух часов упорного и жестокого боя русские войска выиграли сражение. Но черкесы все еще продолжали упорную перестрелку с окрестных холмов. По словам Лорера: «На самой горе неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и сверху постоянно стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору… Наконец, стрельба всем нам страшно надоела, и Раевский распорядился „пушкам” заставить их замолчать. Орудия гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня и он, ослабевая, прекратился у нас только тогда, когда, кажется, не достало пороху и снарядов».

После боя к Раевскому пришли убыхские старейшины. Они хотели выкупить тела убитых горцев, оставшиеся на занятой русскими территории. Генерал заявил, что он не торгует мертвыми и их можно забрать без выкупа. Это было очень важно для убыхов. У них был обычай: идя в бой, горец давал клятву своему собрату по оружию умереть вместе с ним или вынести тело погибшего и похоронить в родной земле. Нарушение клятвы влекло за собой позор и обязанность содержать семью погибшего. Поэтому выдача тел без выкупа вызывала у черкесов благодарность и доверие.

Еще шел бой, а два казачьих пеших полка сделали засеку. На ней войска и расположились лагерем. 12 мая заложили новый форт и начали строить крепость.

Было непросто. Постоянно происходили набеги, мелкие стычки и перестрелки с убыхами. Даже рубка леса сопровождалась многочасовыми сражениями.

Черкесы постоянно целились в зеленую палатку походной церкви Тенгизского полка. Им казалось, что в ней живет сам Раевский. Поэтому больше всего доставалось священнику и дьячку. Их палатка стояла около церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: