Марина Сененко - Вена

- Название:Вена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1969

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Сененко - Вена краткое содержание

Очередная книга из серии "Города и музеи мира" посвящена Вене – одной из крупнейших и старейших европейских столиц.

Вена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дворец Шенборна на Лаудонгассе, построенный Хильдебрандтом в 1706-1711 годах, дошел до нас, подобно многим другим, в искаженном виде. Не сохранился парк со статуями и павильонами (как, например, и парк при дворце Штарембергов-Шенбургов на Райнергассе). Несколько раз перестраивалась одна из императорских летних резиденций – Терезианум на Фаворитештрассе, которую после пожара 1693 года восстановил Бурначини. Дворцовые ансамбли, возникавшие на почти пустом месте, ныне стиснуты застройкой жилых кварталов.

Тем не менее и мы можем хоть отчасти судить о неповторимой красоте венских предместий, о высоком мастерстве архитекторов. В Росау на Фюрстенгассе до сих пор стоит возведенный по проекту Мартинелли Летний дворец Лихтенштейнов – строгое сооружение, четкое по пропорциям и формам.

В нижнем этаже его, посередине,- поддержанная мощными столбами сквозная галерея, которая ведет от нерасчлененного фасада, выходящего на почетный двор, к садовому фасаду с отступающей в глубину центральной частью. Во дворце Лихтенштейнов хорошо сохранились некоторые интерьеры. Большой сад, к сожалению, утратил первоначальную планировку, в XIX веке был сломан стоявший в саду Бельведер работы Фишера – изящный павильон, напоминавший театральную декорацию.

Иоганн Бернгард Фишер принимал участие в строительстве нескольких загородных резиденций. Из собственных его работ лучше всего сохранился, пожалуй, дворец Траутзонов, хотя при нем уже нет примыкавшего с боков сада. Пример тяготения Фишера к классицистической схеме – фасад дворца, ныне выходящий на улицу; в нем выделен средний ризалит с треугольником фронтона. По бокам от арки портала – колонны, поддерживающие балюстраду балкона с двумя статуарными группами. Фантазия художника находит выход разве что в украшениях на стене над окнами. Зато попадая во внутренний двор, видишь перед собой стену, вогнутую полукругом внутрь,- это возвращает нас к подвижности, живописности барокко.

Интересный пример работы обоих ведущих венских архитекторов над одним зданием – Летний дворец Шварценбергов на Шварценбергплатц (пострадавший во время второй мировой войны). Первоначально его стал строить по заказу Мансфельдов Хильдебрандт и с 1697 по 1704 год сильно продвинул свое дело, но владелец умер, и его дочь продала имение князю Шварценбергу, который поручил постройку Фишеру, завершившему ее в 1720-1723 годах. Сад, украшенный скульптурой Маттиелли, был разбит уже Йозефом Эммануэлем Фишером.

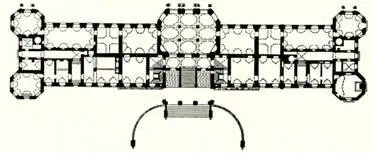

В основе архитектурной композиции лежит овальный центральный зал, расположенный по поперечной оси здания. Со стороны почетного двора его стена как бы отодвинута, спрятана за аркадой, а со стороны сада выдается полукруглым выступом; увенчанный мощным аттиком, он определяет впечатление от всего дворца. Боковые крылья со слегка выступающими ризалитами покрыты каждое своей крышей; общие очертания живы, динамичны. Строгость отделки здания нарушена в центральной части тем, что арки окон обоих этажей – особенно верхнего – тянутся выше карнизов. Ордер теряет даже видимость конструктивности; правда, живописное начало благодаря этому побеждает.

Из интерьеров самый великолепный – Мраморный зал. Его архитектурные членения четки, но украшен он изобильно: в широких классических арках – ниши, стены которых богато отделаны колоннами с золочеными капителями, лепным орнаментом.

В саду сохраняется до сих пор несколько знаменитых мраморных групп работы Лоренцо Маттиелли, скульптора с богатой фантазией и прекрасным чувством декоративности и пластической динамики.

В композиции и общем характере барочных дворцов в предместьях Вены отчетливо сказывается индивидуальность архитектора. Если Фишер и в этом роде сооружений – как видно по дворцу Траутзонов – тяготел к строгости разделения частей, монументальной тяжести оформления, то Хильдебрандт стремился создать тип здания, существующего слитно с природой. Такой замысел отчасти виден и в планировке дворца Шварценбергов. Идеи Хильдебрандта, а вместе с тем и образ венского загородного дворца лучше и полнее всего выразились в летней резиденции принца Евгения Савойского – знаменитом венском Бельведере.

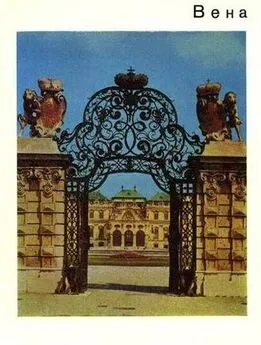

Бельведер

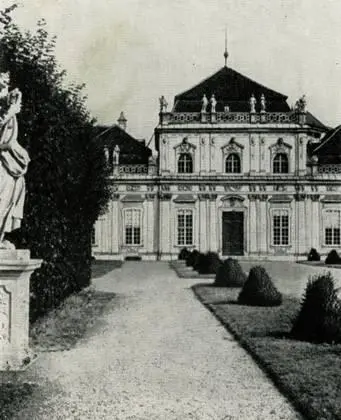

Бельведер – самое удачное произведение Хильдебрандта, художественно наиболее совершенный из сохранившихся венских дворцово-парковых ансамблей. Свое название он получил в 1752 году, уже после того как стал собственностью императорской фамилии. Подобно другим загородным дворцам венской знати, Бельведер по идее, по планировке, по композиции частей восходит к французским и итальянским образцам – таким, как Версаль или итальянские виллы, особенно хорошо знакомые Хильдебрандту. Однако австрийский мастер, строя своего рода «маленький Версаль» для первого вельможи страны, мог быть совершенно оригинален не только в деталях, но и в общей концепции всего ансамбля.

Принц Евгений еще в 1698 году стал скупать участки на склоне холма, спускавшемся к городу. В 1700 году здесь начались работы по разбивке регулярного парка на французский лад. И только в 1713 году принялись за постройку Нижнего дворца, которая закончилась через три года. Главное здание – Верхний дворец – было сооружено лишь в 1721-1723 годах. Ансамбль дошел до нас в почти неизмененном виде, за исключением ныне не существующих зверинца в верхней части парка и оранжереи около Нижнего дворца.

Архитектура и все оформление дворцов подчинялись определенной идее: в них должны были воплотиться воинская слава и духовное величие знаменитого полководца и мецената.

В глазах современников, Хильдебрандт блестяще выполнил свою задачу: уже в 1725 году Августин Хингерле в латинских стихах восхвалял обиталище «австрийского Марса», а в 1731 – 1740 годах вышел посвященный дворцу увраж гравера Соломона Клейнера в десяти выпусках. И если мы можем вполне холодно отнестись к велеречивым аллегориям XVIII столетия, то как произведение искусства создание Хильдебрандта вызывает восхищение и в наше время.

Ансамбль Бельведера отличает завершенность, гармоническое соотношение обоих зданий друг с другом и с пространством парка. Между тем по основному архитектурному замыслу дворцы сильно разнятся. Важную роль в этом ощущении единства ансамбля играют удачно рассчитанные расстояния. От нижнего одноэтажного дворца более массивные формы верхнего видятся в воздушной дымке, на вершине холма, поднимающегося ступеньками террас, а от верхнего нижний кажется легким садовым павильоном. Между дворцами – регулярный сад с подстриженными кустами и низкими боскетами, деревья здесь не должны разрастаться и искажать вид; архитектурное и пластическое начало выражается в стене фонтанов, лестницах, бассейнах, вазах, статуях. Если здания, гармонически сливаясь с пейзажем, воспринимаются как его частицы, то сам пейзаж, построенный и организованный, есть тоже творение человеческих рук. Однако это одновременно и сад, природа. Такого рода предпосылки, видимо, действуют всегда, когда создается ансамбль с регулярным парком. Но произведение Хильдебрандта остается уникальным в свойственном, быть может, только венскому Бельведеру сочетании парадного величия и непринужденной простоты, широты размаха и доступности, обозримости, соразмерности человеку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: