Владимир Иванов - Кострома

- Название:Кострома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Кострома краткое содержание

Костромская земля известна издревле незаурядными зодчими и художниками, немало потрудившимися по всей русской земле. Начиная с 1670-х гг. имена мастеров каменного дела костромичей все чаще и чаще встречаются в связи с возведением монументальных сооружений. В 1671 г. они строят грандиозный собор в подмосковной усадьбе царя Алексея Михайловича- Измайлове, в 1681-82 гг. мастер Никита Васильев возводит в той же усадьбе колокольню церкви Иосафа. В 1667-79 гг. Карп Губа вместе с группой мастеров, в которой участвует и крестьянин села Городище Филипп Денисов, строит такое красивое здание, как церковь Григория Неокесарийского на Полянке в Москве. Зодчие Филипп Папуга, Емельян и Леонтий Михайловы в 1694 г. сооружают надвратную церковь Новоиерусалимского монастыря; в 1699 г. Андрей Перфильев ведет перестройку патриаршего дворца в Московском Кремле. За период 1670-1700-х гг. по далеко не полным и довольно случайным сведениям в Москве работало 12 зодчих-мастеров-костромичей, создавших ряд первоклассных архитектурных произведений. Зодчий из жителей села Большие Соли С. Воротилов в конце XVIII в. начал постройку соборной колокольни в городе Рязани, законченной уже после его смерти в начале XIX в. рязанским губернским архитектором Воронихиным.

Кострома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самое интересное в церкви Николая — это иконостас и росписи стен (илл. 102). Искусство резьбы по дереву процветало в костромских селах, и в этой церкви не поскупились на создание иконостаса, являющегося настоящим украшением храма. Он многоярусный, золоченый, с очень эффектными колонками, украшенными вьющейся виноградной лозой. Местные мастера, по-видимому, хорошо знали распространенные в архитектуре этого времени иконостасы в стиле барокко и один из них взяли за образец для храма в Сидоровском.

Несмотря на небольшую высоту церкви, живопись покрывает все ее стены в семь рядов; поэтому ряды получились неширокими, е роспись воспринимается ярким декоративным ковром. Точных сведений о времени создания фресок нет. Но по стилистическим признакам их можно отнести ко второй половине XVIII в. О костромских художниках-монументалистах этого времени почти не сохранилось сведений, не осталось и памятников, ими расписанных. Тем значительней для истории искусства местного края становятся эти росписи. В первом ярусе написаны четьи-минеи, то есть изображения всех святых и всех праздников последовательно на каждый месяц и каждый день года: сотни фигурок лепятся друг к другу в четыре пояса. Второй и третий ярусы посвящены рассказу о жизни патрона храма — Николая, четвертый — теме богородицы, пятый — жизни Дмитрия Солунского, шестой и седьмой — евангельскому мифу о земных страданиях Христа.

104. Село Красное. Церковь Богоявления. Деталь

105. Село Красное. Церковь Богоявления

Удивительно, как художники разместили здесь столько сюжетов, написали столько людей, архитектурных фонов, животных. Благодаря этому живопись стала лубочной, в ней появился оттенок наивности, необычайная повествовательность. В рассказе о распятии Христа последовательно изображено, как его поднимают и прибивают к кресту, снимают с креста, кладут на простыню, затем в гроб. Вместе с тем художники стремятся изобразить все сюжеты очень конкретно и реалистично: звери — устрашающие, деревянная церковь с шатровой колокольней очень правдоподобна, все жанровые сценки живы и непосредственны.

В трапезной живопись относится к середине XIX в. Она академического направления и не лишена мастерства.

Село Красное

Из Сидоровского на катере можно проехать в село Красное. Напротив его расположена пристань Приволжск с живописным селом Красные Пожни и неизменной церковью (1815) с типичной колокольней в стиле классицизма.

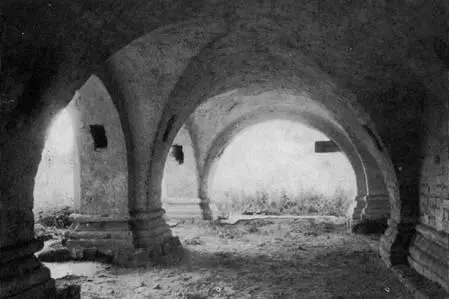

106. Село Красное. Церковь Богоявления. Галерея второго этажа

107. Село Красное. Церковь Богоявления. Галерея первого этажа

От пристани до села Красного надо пройти пешком примерно 1,5 км по насыпной дамбе и подняться на высокий холм. Село это очень большое, с двухэтажными каменными домами; это старый и известный в стране центр ювелирного промысла.

На главной улице за оградой расположен молодой недавно посаженный сквер. В нем в 1965 г. установлен памятник в честь героев, погибших смертью храбрых в Великой Отечественной войне. У небольшого пруда возвышается шатровый храм Богоявления, построенный в 1592 г. (илл. 103–107). Этот тип каменных сооружений, начало которым положил храм Вознесения в Коломенском (1532), просуществовал немногим более 100 лет. Лучшие из них были возведены в XVI в. и всегда связывались с какими-либо значительными событиями или в жизни государства, или в жизни заказчика. Храмы этого типа не очень вместительны, а их главное назначение — прославлять красотой и гармонией своих внешних форм событие, в честь которого они построены. Исторические сведения о храме села Красного очень скудны. Можно предполагать, что это была вотчина Годуновых и по их заказу было возведено это незаурядное сооружение. По архитектуре церковь более всего близка к храмам в селе Острове на Москве-реке, но ее приделы более миниатюрны, а профилировка декоративных закомар более рельефна. Стены обходных галерей имеют низкие арочные, похожие на окна-люнеты проемы, и это придает пространству галереи замкнутость. Убранство интерьера церкви не сохранилось. Памятник только что закончен реставрацией, проведенной Костромской реставрационной мастерской. Колокольня, примыкающая к храму, редко встречающегося типа: первый ярус состоит из четырех квадратных столбов, связанных арками в двух уровнях, причем верхний перекрыт сводом, второй — в виде восьмигранника — увенчан шатром с двумя рядами слухов. Колокольня построена в XVII в. и в художественном отношении явно проигрывает храму.

Обратный путь в Кострому можно проделать на автобусе и к раннему вечеру вернуться в город. По пути будет село Тростино (в 9 км от города). Никольская церковь, расположенная в этом селе, построена в XVIII в.; она завершена типичным ярославским пятиглавием, а колокольня — шатром. Эта композиция, сложившаяся в городах в конце XVII в., приобрела большую популярность в сельских местностях и продержалась здесь до конца XVIII в.

Литература

Баженов И. В., Костромской кремль, Кострома, 1905.

Баженов И. В., Костромской Богоявленско-Анастасьинский монастырь, Кострома, 1895. ›

Беляев И. Статистическое описание соборов и церквей Костромской губернии, Спб., 1863.

Владимирский Н., Костромская область. Историко-экономический очерк, Кострома, 1959.

Белов Е., Казань, Н. Новгород, Кострома. — «Культурные сокровища России», вып. 4, М., 1913.

Дунаев Б. И., Кострома в ее прошлом и настоящем по памятникам искусства, М., 1913.

Журавлев И., Архитектурные памятники Костромы. — ((Костромской альманах», Кострома, 1946.

Иосиф архимандрит, Несколько заметок в возобновленном Костромском Богоявленско-Анастасьинском монастыре, Спб., 1879.

«Исторические известия о Костромском второклассном Богоявленском монастыре с XV по XIX век», Спб., 1837.

«Известия Императорской археологической комиссии», вып. 3 («Вопросы реставрации», вып. 3), Спб., 1909.

Иванов В. Н., Фехнер М. В., Кострома, М., 1955.

Кривоблоцкий Я., Материалы для географии и статистики России. Костромская губерния, Спб., 1861.

Козловский А., Взгляд на историю Костромы, М., 1840.

«Костромская старина». Издание Костромской губернской ученой архивной комиссии, вып. 1–6, Кострома, 1892–1906.

«Кострома». Путеводитель-справочник, Кострома, 1963.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: