Владимир Иванов - Кострома

- Название:Кострома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Кострома краткое содержание

Костромская земля известна издревле незаурядными зодчими и художниками, немало потрудившимися по всей русской земле. Начиная с 1670-х гг. имена мастеров каменного дела костромичей все чаще и чаще встречаются в связи с возведением монументальных сооружений. В 1671 г. они строят грандиозный собор в подмосковной усадьбе царя Алексея Михайловича- Измайлове, в 1681-82 гг. мастер Никита Васильев возводит в той же усадьбе колокольню церкви Иосафа. В 1667-79 гг. Карп Губа вместе с группой мастеров, в которой участвует и крестьянин села Городище Филипп Денисов, строит такое красивое здание, как церковь Григория Неокесарийского на Полянке в Москве. Зодчие Филипп Папуга, Емельян и Леонтий Михайловы в 1694 г. сооружают надвратную церковь Новоиерусалимского монастыря; в 1699 г. Андрей Перфильев ведет перестройку патриаршего дворца в Московском Кремле. За период 1670-1700-х гг. по далеко не полным и довольно случайным сведениям в Москве работало 12 зодчих-мастеров-костромичей, создавших ряд первоклассных архитектурных произведений. Зодчий из жителей села Большие Соли С. Воротилов в конце XVIII в. начал постройку соборной колокольни в городе Рязани, законченной уже после его смерти в начале XIX в. рязанским губернским архитектором Воронихиным.

Кострома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воспоминания об иностранной интервенции, захватившей глубоко страну, крестьянские восстания начала XVII в. побуждали московское правительство и сами посады в течение всей первой половины XVII в. заботиться об укреплении городов и монастырей. Так, каменная крепость Ипатьевского монастыря, возведенная в конце XVI в., в первой половине XVII в. была перестроена и усилена. Деревянная ограда Богоявленского монастыря в 1642-48 гг. была заменена каменной со всеми приспособлениями для обороны: ходовой площадкой, навесными бойницами, мощными башнями. Эти два богатых монастыря с каменными постройками вместе с деревянными Старым и Новым городом составили достаточно мощный военно-оборонительный узел Костромы. Помимо оборонного значения Старый и Новый город оказали существенное влияние на формирование плана города, своими выразительными архитектурными группами формировали его силуэт.

По писцовой книге Костромы („письма и меры дьяка Ивана Вахрамеева и подьячего Семена Молчанова — 6135 и 6136 гг. (1627–1628)“) в ней кроме соборов в Старом городе, в Ипатьевском и Богоявленском монастырях, других каменных сооружений не было. Описанные Вахрамеевым и Молчановым 34 церковных владения включали каждое по две деревянные церкви. В подавляющем большинстве они были „древены клецки“ (33 церкви), шесть — шатровых, одна — о пяти верхах, остальные, видимо, были зимние, совсем небольшие и обозначены как церковь „с трапезою“.

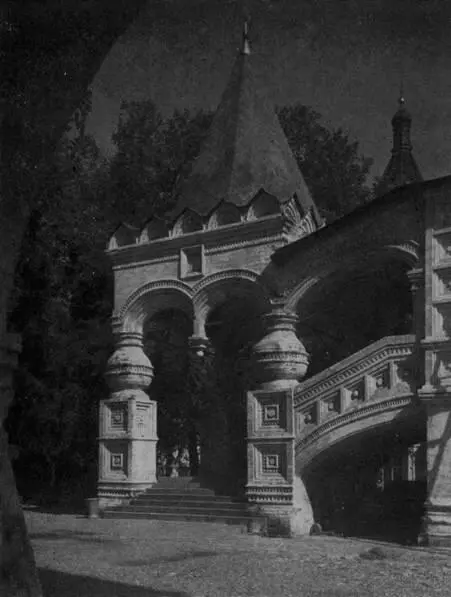

10. Троицкий собор. Крыльцо

11. Троицкий собор. Апсиды

Лишь со второй половины XVII в. в городе начали строить каменные приходские храмы; первыми были широко известный своей красотой храм Воскресения на Дебре (1652) и прекрасная, ныне не сохранившаяся Троицкая церковь (1650).

Вся жилая и хозяйственная застройка города долго еще оставалась сплошь деревянной.

Как и в большинстве древнерусских городов, архитектурный центр Костромы в XVII в. составляли городские укрепления Старого и Нового города и монументальные общественные здания, размещенные на ее территории, а планировочная структура определялась главными дорогами, подводившими к воротам укреплений. Однако в Костроме планировка не получила законченной радиальной или кольцевой системы. Более четко, чем другие, был выражен радиус, бравший начало от Спасских ворот Старого города, проходивший через торг по Брагинской улице, и через Предтеченские ворота по Мшанской доходил до переправы на реке Костроме против Ипатьевского монастыря. Здесь же проходила и летняя дорога на Ярославль. (Зимой, когда Волга замерзала, дорога шла мимо села Городище.) К Предтеченским воротам Нового города подходила дорога из Галича (по Космодемьянской улице); к Ильинским воротам Старого города вела большая улица Боровая дебря, расположенная вдоль берега Волги; севернее ее — Русина улица с дорогой на город Плёс.

Нечеткость планировочной системы Костромы XVII в. обусловлена, видимо, тем, что до XV в. центр города находился на другом месте, а именно: на реке Суле. В плане XVII в. еще очень заметны направления многих улиц к этому древнему центру. Этими же причинами, видимо, надо объяснить и то, что северо-западная половина города, тяготеющая к реке Костроме и Ипатьевскому монастырю, имела более интенсивную застройку, чем северо-восточная, ориентированная на Боровую дебрю.

Кострома этого времени, вероятно, мало чем отличалась от других древнерусских городов, которые складывались свободно в зависимости от экономических причин, а их размеры, конфигурация кварталов часто подчинялись природным топографическим условиям. Улицы огибали болотца, пруды, обходили крутые подъемы, ища кратчайшие пути к главным административным и общественным зданиям.

Архитектурный облик Костромы XVII в., его массовую застройку, а также облик отдельных монументальных сооружений можно представить себе по аналогии с сохранившимися памятниками деревянной архитектуры на территории Костромской и смежных с ней областей. В прекрасно иллюстрированной книге 1672 г., рассказывающей об избрании на царство Михаила Романова, изображен Ипатьевский монастырь и перед ним — группа деревянных изб. Все они небольшого размера, бревенчатые, покрыты на два ската, фронтоны их рубленые; в торцовых фасадах расположено по два окна, а у тех, которые на подклетах, вход устроен с торца. Все они не имеют декоративных украшений, что характерно для северных изб.

12. Троицкий собор. Западная галерея

Художественная выразительность сохранившихся старых крестьянских изб Костромской области достигается красиво найденными пропорциями как самого сруба, так и его фронтона, а также своеобразно поставленной висящей лестницей с крылечком- теремком. Одним из ярких декоративных элементов такой избы был обычно „дымник“ — труба для дыма топившейся по-черному печи. Богатые городские дома были значительно больше по размеру, имели более нарядные крыльца и разнообразные формы крыш, владения огораживались дощатыми заборами с воротами и калитками, украшению которых уделялось большое внимание.

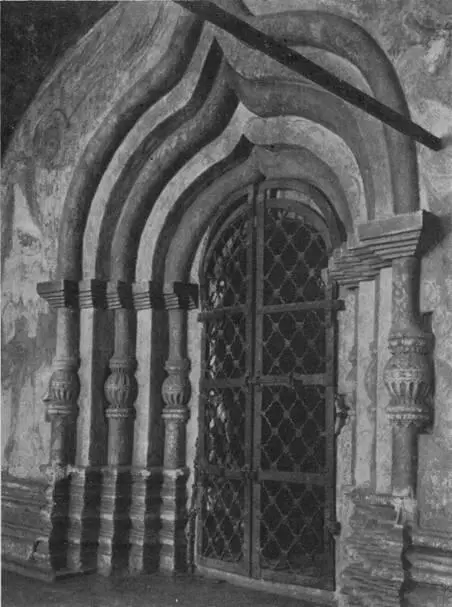

13. Троицкий собор. Западная галерея. Портал

Художественную выразительность Костромы в целом формировали ее укрепления с башнями и церкви, расположенные на самых высоких точках города. Старый и Новый город своими островерхими башнями, связанными лентой стен, с верхами церквей и колоколен представляли, особенно с Волги, внушительный, запоминающийся образ. По описи XVII в. все башни были четырехгранными, а стена рублена в борозду без, терасей“. Учитывая традиционность строительных и художественных приемов, можно представить себе внешний вид этих древних укреплений по сохраняющимся до сих пор деревянным башням в Сибири.

Деревянные церкви в Костроме в подавляющем большинстве были „древяны клецки“. Этот тип церкви до сих пор сохранился в Костромской области, например, церковь в селе Спас Вежи (перевезена сейчас в музей) или в селе Соцевине. Шатровые храмы, наиболее выразительные по своему силуэту и обычно воздвигаемые как памятники значительным событиям, в Костроме были немногочисленны, еще меньше было храмов других типов. Со второй половины XVII в. все чаще и чаще взамен деревянных строятся каменные храмы, но облик города еще и в XVIII в. сохранял все особенности русских средневековых городов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: