Элла Добровольская - Ярославль Тутаев

- Название:Ярославль Тутаев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Добровольская - Ярославль Тутаев краткое содержание

В драгоценном ожерелье древнерусских городов, опоясавших Москву, Ярославль сияет особенно ярким, немеркнущим светом. Неповторимый облик этого города во многом определяют дошедшие до наших дней прекрасные памятники прошлого.

Сегодня улицы, площади и набережные Ярославля — это своеобразный музей, «экспонаты» которого — великолепные архитектурные сооружения — поставлены планировкой XVIII в. в необычайно выигрышное положение. Они оживляют прекрасные видовые перспективы берегов Волги и поймы Которосли, создавая непрерывную цепь зрительно связанных между собой ансамблей. Даже беглое знакомство с городскими достопримечательностями оставляет неизгладимое впечатление. Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени; явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой 950-летней истории Ярославля.

В 50 км выше Ярославля берега Волги резко меняют свои очертания. До этого чуть всхолмленные и пологие; они поднимаются почти на сорокаметровую высоту. Здесь вдоль обоих прибрежных скатов привольно раскинулся город Тутаев, в прошлом Романов-Борисоглебск. Его неповторимый облик неотделим от необъятных волжских просторов. Это один из самых поэтичных и запоминающихся заповедных уголков среднерусского пейзажа. Многочисленные памятники зодчества этого небольшого древнерусского города вписали одну из самых ярких страниц в историю ярославского искусства XVII в.

Ярославль Тутаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В главном алтаре висит большая деревянная «сень» 1636 г. Формы церковного шатра с главкой приобрели здесь в руках художников фантастический облик. Отдельные части сеней украшены причудливым орнаментом из ягод, дубовых веток, раковин, виноградных лоз, рельефно выделяющихся на ярко-красном и синем фонах, поверхность которых выложена слюдой. Это самый ранний образец подобного рода сложных сооружений, которыми славились ярославские мастера-резчики XVII в.

В 1751 г. по рисункам основателя русского национального театра Ф. Г. Волкова, в молодости бывшего прихожанином этой церкви, сделан прекрасный резной барочный иконостас, в настоящее время являющийся ценнейшим экспонатом памятника-музея. В иконостасе находится древняя икона «Никола в житии» XVI в., расчистка двух клейм которой показала прекрасную сохранность ее первоначального яркого и звучного колорита.

В 1630-е гг. на ярославском посаде появились новые каменные храмы. Почти одновременно с несохранившейся церковью Леонтия Ростовского 1635 г. была заложена и церковь Рождества Христова на Волге (Малая Февральская ул., д. 1). Ее первыми заказчиками были посадские люди Дружина и Гурий Назарьевы, видные участники народных ополчений 1608 и 1612 гг.

Основой композиции этого памятника стал массивный четырехстолпный куб на подклете с открытой галереей, северной папертью и двумя приделами. Такое объемное решение, так же как и конструкция ступенчато-повышенных сводов перекрытия четверика с его ложными закомарами и завершающим пятиглавием и многие детали убранства фасадов первого периода строительства следуют формам соседней Николо-Надеинской церкви. Это повторение старого образца, очевидно, объясняется тем огромным эмоциональным воздействием, которое оказывал на ярославцев их первый каменйый посадский храм.

Оставшись сравнительно небогатыми торговыми людьми «второй руки», братья Назарьевы не смогли окончить дорогостоящее строительство большой каменной церкви. Она была достроена в 1644 г. сыновьями Гурия, внесшими в первоначальный замысел памятника значительные композиционные изменения.

В завершенном виде церковь Рождества Христова 1644 г. имеет сложную объемно-пространственную композицию. Возведенный во второй период строительства Казанский придел вызвал расширение западной части основной галереи. К ней примкнул не сохранившийся ныне крытый арочный переход, объединявший храм с надвратной церковью-колокольней. Этот сложный, но единый по композиционному замыслу ансамбль был одним из наиболее живописных комплексов Ярославля XVII в. (илл. 21).

После расширения западной части церкви Рождества на ее северо-западном углу выросла великолепная пара мощных восьмигранных столбов-опор арочных перемычек подклета. Столбы миниатюрной галереи Казанского' придела вошли в состав интерьера западной галереи. Их изысканная, почти скульптурная форма в сочетании с перекинутыми со столба на столб профилированными арками и своеобразными стрельчатыми обрамлениями двух порталов создали в этой части памятника интересные пространственно декоративные перспективы.

В 1683 г. ярославскими художниками были выполнены фрески в интерьере главного храма, впоследствии частично переписанные. Остальные помещения древних росписей не имели. Широкие откосы трех порталов, расписанные одновременно с главным храмом, яркими пятнами выделялись на гладком белом фоне стен галерей.

При строительстве церкви Рождества, по преданию, первым якобы был освящен в нижнем ярусе северный придел Николая-чудотворца, в покровительстве которого были особенно заинтересованы торговые люди Назарьевы, занимавшиеся «всякими большими отъезжими торги и судовым большим промыслом. .».

К сожалению, северный фасад памятника (особенно верхнего, Петропавловского, придела) испорчен переделками начала XVIII в. Но в интерьере здесь сохранились фрагменты интересной системы отопления. Большая печь в подклете была украшена замечательными зелеными рельефными изразцами (илл. 23).

Почти глухие стены Казанского придела завершаются развитым, тонко профилированным карнизом. Его низкая четырехскатная кровля, первоначально крытая квадратной черепицей, увенчана декоративной главкой. Ее железное чешуйчатое покрытие напоминает о древнем покрытии зеленой городчатой черепицей.

Над приделом высоко вознесен изящный ажурный крест, основанный на пышной прорезной «короне». Орнаментальное заполнение каркаса, солнцеобразные украшения — репьи, ажурные окончания крестовин с силуэтами евангелистов прорисованы с тонким художественным вкусом и выполнены с ювелирной тщательностью. Перед нами уникальный образец высокого мастерства ярославских кузнецов и медников XVIII в. (илл. 26).

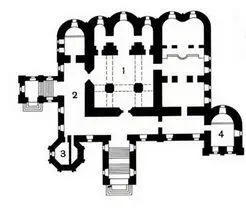

27. Церковь Ильи Пророка. План:

1 — церковь Ильи Пророка; 2 — галерея; 3 — колокольня; 4 — Ризположенский придел

Несмотря на схожесть объемного построения и отдельных конструктивных приемов Рождественской церкви с другими ранними посадскими храмами, ее художественный образ, сложившийся уже во второй период строительства, во многом отличен от них. Широкий декоративный пояс с зеленоватой лентой изразчатой надписи в основании закомар четверика и их сложно профилированные архивольты ничем не напоминают простые формы завершающих частей стен церквей Николы Надеина или Ильи Пророка. Но главным новшеством здесь было включение в декор фасадов поливных изразцов. Узкие оливково-зеленые ленты, составленные из изразцов двух рисунков, опоясывают верх уцелевшего центрального барабана и полукружия апсид. Особенно интересен изразец с изображением льва (илл. 22), напоминающий лучшие образцы древнерусской деревянной резьбы, Изразчатые семилепестковые розетки украшают фасады крыльца храма и парапеты галереи надвратной церкви-колокольни. Венчающее пятиглавие храма было покрыто необычайно яркой глазурованной черепицей самых разнообразных оттенков зеленого и желтого цветов. Красочность ее поливы, как и разнообразие размеров и форм, точно рассчитанных на кривизну поверхности глав, не знают себе равных среди ярославских памятников. Весь этот великолепный, дотоле невиданный в Ярославле многоцветный декор придавал церкви Рождества Христова облик, во многом созвучный московской архитектуре середины XVII в.

Самым необычным явилось украшение фасадов храма изразцовой храмозданной надписью. Этот прием, сравнительно редко применявшийся в русском зодчестве, сочетается здесь с уникальным текстом — примером своеобразного вольнодумства и духовной независимости ярославских посадских людей. Стоявшие на низшей ступени сословной лестницы общества XVII в., они «дерзнули» поставить свои «мирские» имена на фасадах культового сооружения: «воздвигли сию церковь Анкиндин а по прозванию Дружина да Гурий Назарьевы … а совершили церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван … а совершена сия церковь и освящена осьмыя тысячи 152 году месяца августа в 28 день».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: