Элла Добровольская - Ярославль Тутаев

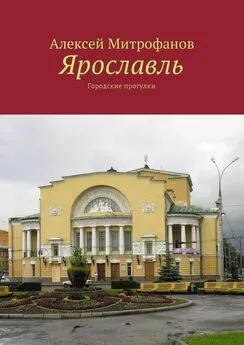

- Название:Ярославль Тутаев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Добровольская - Ярославль Тутаев краткое содержание

В драгоценном ожерелье древнерусских городов, опоясавших Москву, Ярославль сияет особенно ярким, немеркнущим светом. Неповторимый облик этого города во многом определяют дошедшие до наших дней прекрасные памятники прошлого.

Сегодня улицы, площади и набережные Ярославля — это своеобразный музей, «экспонаты» которого — великолепные архитектурные сооружения — поставлены планировкой XVIII в. в необычайно выигрышное положение. Они оживляют прекрасные видовые перспективы берегов Волги и поймы Которосли, создавая непрерывную цепь зрительно связанных между собой ансамблей. Даже беглое знакомство с городскими достопримечательностями оставляет неизгладимое впечатление. Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени; явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой 950-летней истории Ярославля.

В 50 км выше Ярославля берега Волги резко меняют свои очертания. До этого чуть всхолмленные и пологие; они поднимаются почти на сорокаметровую высоту. Здесь вдоль обоих прибрежных скатов привольно раскинулся город Тутаев, в прошлом Романов-Борисоглебск. Его неповторимый облик неотделим от необъятных волжских просторов. Это один из самых поэтичных и запоминающихся заповедных уголков среднерусского пейзажа. Многочисленные памятники зодчества этого небольшого древнерусского города вписали одну из самых ярких страниц в историю ярославского искусства XVII в.

Ярославль Тутаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако работы по его перепланировке начались еще до учреждения здесь центра наместничества. В 1768 г. пожар почти истребил рядовую застройку города. В 1769 г. Екатерина II утвердила первый «регулярный план» Ярославля, составленный А. Квасовым. План носил абстрактный характер и не учитывал исторически сложившихся особенностей города. Он вызвал резкий протест духовенства и купечества. Последнее категорически отказалось финансировать строительство торговых линий, запроектированных на неудобных и невыигрышных в архитектурном отношении местах.

Поэтому спустя некоторое время был представлен новый проект, «высочайше утвержденный» в 1778 г. Он приобрел силу государственного документа и на десятилетия вперед определил застройку города.

Для плана 1778 г. характерно внимательное и бережное отношение к старой застройке Ярославля. Его автор стремился сохранить основные направления старых городских магистралей. Особое значение в новом плане приобрела дорога от Семеновских ворот (ныне Красная пл.) к древнему центру на Стрелке. Ее южная часть была значительно расширена и соединила Успенский собор с новым административным центром. Ширина новой улицы определялась местоположением ряда древних церквей и ансамблей. Несколько позднее этот короткий проспект стал известен под названием Плацпарадной площади. Его перспективы завершались с одной стороны громадой Успенского собора и церковью Флора и Лавра на торгу, с другой — церковью Ильи Пророка. Древняя дорога, шедшая от Власьевской проездной башни к Волге, также сохранила свое направление (ныне ул. Кирова). Единственной новой стала магистраль, ведущая к Угличской воротной башне (ныне Б. Октябрьская ул.).

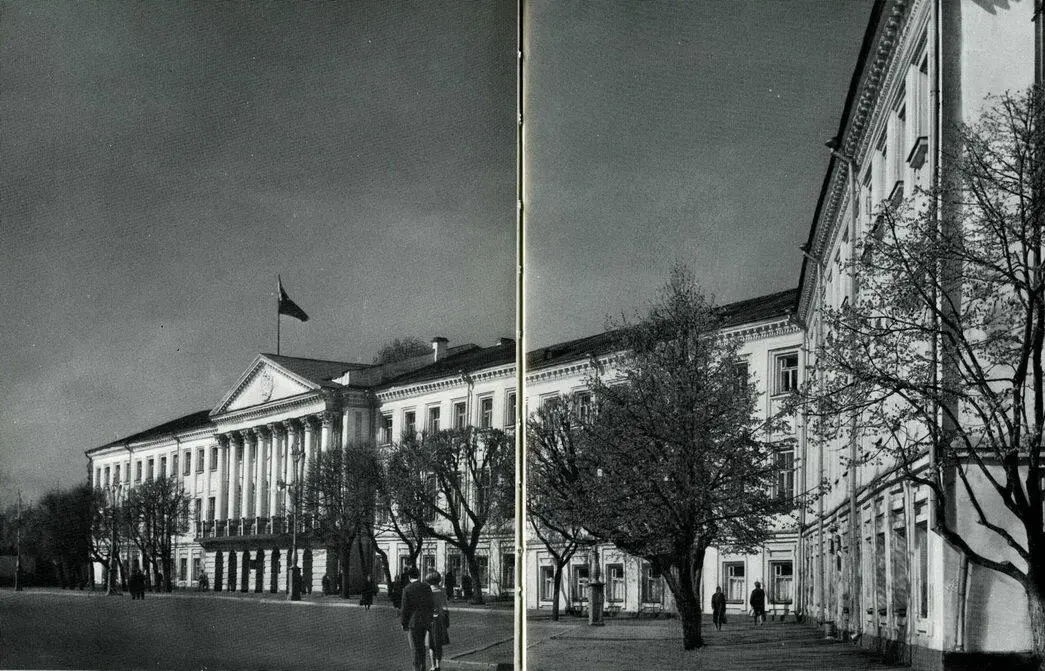

100. Бывш. корпуса Присутственных мест.

101. Гостиный двор. 1814–1818

102. Торговые ряды. Конец XVIII в.

Церковь Ильи Пророка оказалась зрительным ориентиром, вокруг которого развивалась пространственная композиция нового городского центра. Все подводящие магистрали автор искусно сориентировал либо на колокольню, либо на приделы с их высотными завершениями. Вполне закономерной поэтому была идея создания вокруг Ильинской церкви просторной трапециевидной площади, со всех сторон окаймленной важнейшими административно-управленческими зданиями.

Автор этого замечательного планировочного замысла неизвестен. Называют имя И. Старова, существует предположение об участии в разработке плана Ю. Фельтена, составлявшего проекты «образцовых» домов для рядовой застройки Ярославля. Ясно лишь, что планировка Ярославля один из наиболее зрелых образцов русской градостроительной школы второй половины XVIII в. В нем прямоугольные рядовые кварталы сочетаются с лучевой и частично радиально-концентрической композицией, что определялось стремлением выделить городской дворянско-купеческий центр и было приспособлено к архитектурной ситуации древнего Ярославля.

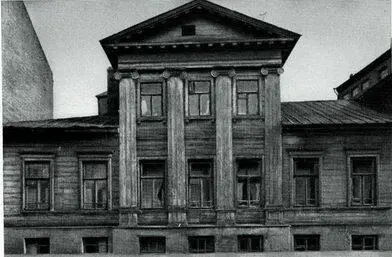

103. Жилой дом на ул. Свободы. XIX в.

Видимо, новый план приобрел популярность в широких кругах городского общества. Он вдохновил местного поэта — учителя семинарии Предтеченского — на немудреные, но искренние «вирши» — единственную в своем роде оду в честь архитектурного чертежа:

«Но смею я сказать, что древни обелиски,

Которы к облачным пределам столь уж близки,

Давно б мир возносить хвалами перестал,

Когда б тот план на миг хоть увидал,

Что в новый вид* наш град преображает

И славу тем его повсюду расширяет».

104. Бывш. дом общества врачей. XIX в.

Новый генеральный план города далеко не означал быстрого изменения веками сложившейся старой планировки. Новые магистрали с трудом пробивали себе дорогу через старую застройку, снос которой происходил лишь в случае ее обветшания. Осуществление огромной строительной программы, предусмотренной проектом «нового Ярославля», отставало от материально-технических и экономических возможностей. На всей огромной территории ярославского наместничества в это время работал лишь один квалифицированный архитектор Э. Левенгаген. Он проектировал здания для Ярославля, Рыбинска, Вологды, он же надзирал за их строительством. Он был автором таких крупных ярославских сооружений конца XVIII в., как Дом призрения ближнего и новый архиерейский дом на Стрелке (впоследствии перестроенный под Демидовский лицей). Первый из них частично сохранился и расположен на углу современных улиц Кирова и Крестьянской. Его фасады имеют несколько однообразный и грубоватый декор, целиком основанный на крупном модуле-кирпиче, но отчетливо отражают характер этого общественного здания.

105. Бывш. духовная консистория. 1815.

По замыслу автора генерального плана 1778 г. главная административная Ильинская (ныне Советская) площадь была объединена с Плацпарадной площадью в единый архитектурно-пространственный организм. Сюда вошли сооружения XVII–XIX вв., составившие первоклассный ансамбль. С запада Ильинская площадь была застроена в 1788 г. по проекту Левенгагена.

Композиционным центром периметральной застройки этой площади служил дворец наместника (против западного фасада церкви Ильи Пророка). Это было протяженное двухэтажное здание на высоком цокольном этаже. Его средняя часть была акцентирована шестиколонным портиком с аттиком, углы — полуротондами с балконами. Два корпуса присутственных мест, поставленные по его сторонам, имели те же членения фасадов, но с более скромным декором.

106. Фрагмент фасада жилого дома на Советской пл. (дом Сорокиной). 1816

107. Бывш. Епархиальное училище. 1818

В своем первоначальном виде комплекс просуществовал недолго. Плохое качество строительных работ привело к быстрому разрушению построек. Дворец был в 1797 г. разобран и на его месте в 1823 г. выстроены по проекту П. Панькова два симметричных павильона Мытного двора, в конце XIX в. замененные ныне сохранившимся безликим двухэтажным зданием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: