Сергей Глезеров - Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная…

- Название:Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-04796-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная… краткое содержание

Сергей Глезеров продолжает рассказ (начатый публикацией книги «Петербург на север от Невы») о результатах своих исследований истории северных городских окраин Санкт-Петербурга.

Впервые в краеведческой литературе столь обстоятельно рассказывается об истории обширнейшего района Гражданка и о благородной деятельности подвижников-краеведов Лесного от дореволюционной поры до наших дней.

Издание насыщено уникальным иллюстративным материалом.

Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем исторически «Лесным» называлась в первой половине XIX века гораздо меньшая территория – нагорная, северная часть владений Лесного института, после перепланировки ее под дачный поселок, а именно территория в форме неправильного пятиугольника, ограниченного Выборгским шоссе, Новосильцевской (ныне Новороссийской) и Малой Спасской (ныне Карбышева) улицами, Старо-Парголовским проспектом и прямой линией, проходящей от Яшумова переулка (ныне улица Курчатова) до угла 2-го Муринского проспекта.

«Окружающие эти границы местности также имели свои названия, постепенно исчезнувшие из обращения и заменившиеся расширенным понятием Лесного», – отмечал С.А. Безбах. В широком смысле в понятие «Лесной» включались также близлежащие Малая и Большая Кушелевка, Гражданка и Сосновка. Родоначальником местности, давшем ей свое имя, стал Лесной институт (ныне – Лесотехническая академия). Как известно, места сначала назывались «Лесным корпусом», затем слово «корпус» отпало, остался просто «Лесной». В большинстве дореволюционных справочников и путеводителей встречается исключительно написание «Лесной», в народном же обиходе оно переиначивалось на домашнее, простое – «Лесное».

…Предыстория местности Лесного складывалась из истории двух не связанных между собой «объектов» – Спасской мызы [1]и Английской фермы. Первая появилась в середине XVIII века, вторая – в начале XIX века. На планах первой половины XVIII века вся местность нынешнего Лесного показана сплошь покрытой лесом, по которому пролегали дороги – большая Выборгская, Муринская и др.

Спасская мыза, находившаяся на месте скрещения Большой и Малой Спасских улиц (то есть в районе нынешней площади Мужества), стала первым поселением в местности Лесного. Сходящиеся к нынешней площади улицы служили когда-то раньше дорогами на мызу. Одним из первых ее владельцев являлся гоф-интендант Иван Шаргородский. От него земли перешли к статскому советнику Закревскому, президенту Государственной Медицинской Коллегии. Он владел ею двадцать пять лет и в 1787 году продал ее «флота Капитана Лейтенанта Осипа Перри жене, Марии Николаевой дочери».

При этом на мызе числилось «земли 746 десятин и 100 кв. сажен; крестьян мужеска пола 8, женска 10 душ; так же дом с принадлежащими службами и скотным двором, с пашнею, лесными угодьями и с садом. В оной же усадьбе два пруда, из коих один 25 саж. длины и 15 саж. ширины; в нем вода текущая из ключей и разных родов рыба насажена, другой круглой на подобие острова».

В начале XIX века поместье перешло к офицеру Ивану Ивановичу Кушелеву, благодаря личным связям ставшему знатным сановником Императорского Двора. Он купил его, по всей видимости, в 1788 году, руководствуясь, с одной стороны, желанием иметь поместье рядом с владениями родственников своей жены – Ланских, располагавшихся по другую сторону Выборгской дороги, а с другой – желанием проводить лето вблизи от столицы. Впоследствии он купил еще часть земли у графа Безбородко, хозяина Полюстрово, и стал владельцем колоссального пригородного имения, простиравшегося от Выборгской дороги до деревни Пискаревки и от Полюстрово почти до Поклонной горы.

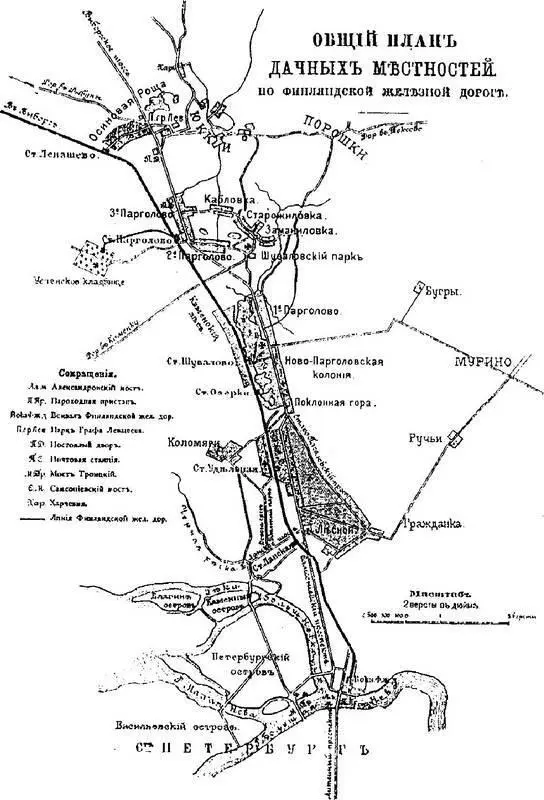

Северные окрестности Петербурга в конце XIX века

Именно при И.И. Кушелеве Спасская дача стала именоваться «мызой». Основное внимание И.И. Кушелев сосредоточил на превращении мызы в свою летнюю резиденцию. Зимой он жил в своем доме на Дворцовой площади, а здесь проводил лето. При И.И. Кушелеве на мызе выстроили большой дом со служебными постройками, а сад превратили в парк с необычной формы прудом с островками, аллеями, гротом, беседками и домиками для гостей.

Спустя много лет, еще в начале XX века, как воспоминание о прежней жизни в Беклешовском парке (о Беклешовых – см. далее) сохранялись памятники, установленные в конце XVIII века И.И. Кушелевым, – колонна в память «щедрот» Екатерины, обелиск в честь любимой собачки Екатерины II (подаренной ей И.И. Кушелевым), а также памятник с урной, стоявший на островке в пруду, сооруженный в память единственного сына Кушелевых, погибшего на войне в Грузии. Надпись на последнем гласила, что он поставлен крестнику Екатерины II и Александра I – Александру Ивановичу Кушелеву, убитому на двадцать первом году жизни, и что «Тифлис служит ему гробницей». По воспоминаниям Галины Николаевны Есиновской, даже еще до войны 1941 года был цел обелиск, установленный И.И. Кушелевым в честь любимой собачки Екатерины II.

Значительное развитие в конце XVIII века получила и местность Спасской мызы: вместо одной маленькой деревни в 7 дворов выросло две деревни, получивших название от имени Кушелева, – Большая и Малая Кушелевки. Большая Кушелевка располагалась по обе стороны нынешнего проспекта Непокоренных (на участке от нынешних площади Мужества до улицы Бутлерова – Большой Спасской улицы) и по бывшей Прибытковской улице, называвшейся «Задней линией» (пролегала к северу от нынешнего проспекта Непокоренных, ныне – внутри квартала современной жилой застройки).

Деревня Малая Кушелевка располагалась на месте нынешней железнодорожной станции Кушелевка, построенной в 1911–1913 годах и сохранившей в городской топонимике название «Кушелевка». Крестьяне этих деревень занимались не только земледелием. Известно, что часть барщины специально выделялась на уход за садом и усадьбой.

После смерти И.И. Кушелева в 1817 году Спасская мыза перешла к его вдове, а после ее смерти в 1822 году имение перешло к их зятю сенатору Молчанову, а после кончины последнего в 1831 году – к его зятю и дочери Беклешовым. Сохранилось любопытное описание Спасской мызы 1820-х годов, сделанное П. Свиньиным в его «Достопамятностях С.-Петербурга», где упоминается при въезде в город по Муринскому тракту сельцо Спасское с населением в 8144 человека, имеющее каменных домов 55, деревянных 309, оцененных в 2 538 780 рублей и разделенных на 4 квартала, садов при домах – 93.

Недалеко от Спасской мызы в начале XIX века расположилась Английская ферма («Английская»). Ее история восходила к «дням александровым прекрасному началу», когда Александр I с благосклонностью отнесся к предложению английского капитана Александра Давидсона, полученному через посредство своего друга H.H. Новосильцева, об устройстве под Петербургом образцовой сельскохозяйственной фермы – «для учреждения полного сельского хозяйства, состоящего наипаче в улучшении землепашества, в разведении и сохранении лучшей породы овец и рогатого скота, также разных овощей и кормовых трав, к скотоводству относящихся, и для употребления в пример новейших и усовершенствованных земледельческих орудий».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: