Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возникшая слободка получила характерное название «Финские шхеры», поскольку, по словам современника, в ней жили «большей частью финские и шведские изгнанники». Речь шла о шведском и финском населении Ингерманландии, вынужденного перебраться в новый город из своих мест, опустошенных Северной войной. Как писал очевидец, население этой слободы ютилось в «маленьких домишках, которые пристроены друг к другу, как ловушки для синиц, как кто сумел».

Х

Хлебные слободки

Название этих слободок в старину связывалось с хлебными провиантскими магазинами. Одна такая слобода получила название по складам, находившимся некогда на берегу Мойки. От нее пошло название существовавшего в середине XIX в. Хлебного переулка между Английским проспектом и рекой Пряжкой.

Другая хлебная слободка располагалась в первой половине XIX в. в районе нынешней Витебской улицы. Она звалась сначала слободкой, а потом улицей, так как вела к хлебным провиантским магазинам на Лоцманской улице.

А в начале ХХ в. за Александро-Невской лаврой возник целый район, который современники называли «хлебным городом». В 1907 г. купец 2-й гильдии Давид Израилевич Мордух начал строить паровую мельницу на Шлиссельбургском проспекте – на участке, ограниченном Обводным каналом и Глиняной и Глухоозерскими улицами. Впервые в России мельницу строили из железобетона. Однако у купца вскоре не стало хватать средств на строительство столь грандиозного сооружения, поэтому в нем приняло участие учрежденное Мордухом вместе с несколькими коммерсантами акционерное общество «Петербургские товарные склады, холодильники и элеваторы».

Оно развернуло возведение настоящего «хлебного города»: строились склады, пакгауз и железобетонный элеватор большой емкости. Оборудование было самым современным: прием и подача зерна на мельницу выполнялись с помощью пневматики. В 1914 г. мельницу электрифицировали, а спустя три года для «хлебного города» проложили специальную сеть железнодорожных путей, соединившую его с Николаевской (ныне – Октябрьской) железной дорогой.

После революции мельницу национализировали, а осенью 1918 г. передали в ведение хлебного отдела Петроградской губернской потребительской коммуны. С конца того же года она стала называться «Первой государственной мельницей», в 1922 г., еще при жизни Ленина, ей присвоили имя вождя.

Ц

«Царский городок»

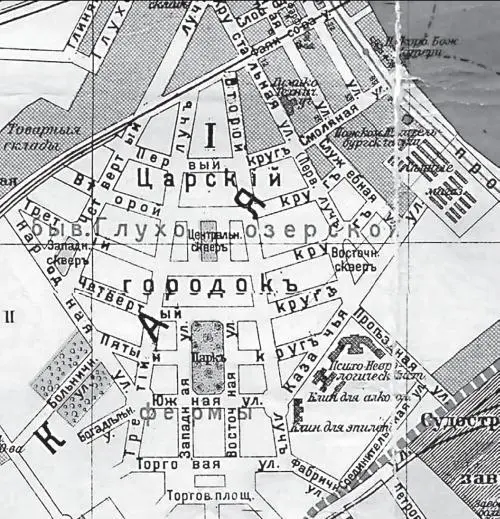

В начале ХХ в. Петербург готовился к своему двухсотлетнему юбилею. Круглая дата обязательно должна была ознаменоваться грандиозными строительными проектами. Одним из них стал «Царский городок» за Невской заставой.

«С 1902 г. для нашей столицы наступит новая эра: огромное пространство земли с правильно размежеванными и замощенными улицами, с садами, парками, целой сетью электрических дорог и водоснабжением присоединится в совершенно благоустроенном виде к Петербургу, – сообщала одна из газет. – В 1902 г. новый Петербург сольется в одно целое со старым и заживет с ним одной, лучшей жизнью. Это будет чудным подарком к двухсотлетию Петербурга».

Местом для реализации столь грандиозного проекта стали полузаброшенные местности Стеклянного завода (Стеклянки) и бывшей Глухоозерской фермы. Когда-то здесь была усадьба «Озерки», принадлежавшая князю Потемкину, потом в его имении построили два стекольных завода, а в XIX в. Городская дума отвела Глухое озеро под свалку, и постепенно когда-то живописный водоем заполнили отбросами и засыпали.

К концу XIX в. земли здесь принадлежали Кабинету Его Величества, и специальная правительственная комиссия начала работать над осуществлением этого проекта, утвержденного самим государем императором. Новый район Петербурга получил название «Царский городок». Численность его населения предполагалась в 40 тысяч человек, и, согласно плану, «Царский городок» должен был стать «одной из красивейших и живописнейших частей города».

Центром его намечалось сделать большую площадь, в центре которой разместился бы обширный сад. От него веером должен был расходиться целый ряд улиц. Всего предполагалось проложить 29 новых улиц, устроить церковь, рынок, 4 площади, 4 сквера, паровую и электрическую станции, сделать паровую и электрическую железную дорогу и построить новые мосты через Обводный канал.

Все работы по благоустройству предполагалось закончить к январю 1902 г., однако, как известно, гладко бывает только на бумаге. Одним из самых сложных вопросов оказалось, как водится, разграничение полномочий: чем будет заниматься Кабинет Его Величества, а чем – городское управление.

По всей видимости, до конца договориться так и не удалось, и в итоге в том грандиозном виде и к намеченному сроку, как все замышлялось, «Царский городок» построен не был. Тем не менее он появился на картах столицы, со всеми улицами и проездами. «Это был своего рода аванс на будущее, имевший глубокие исторические традиции, – отмечает историк Петербурга Дмитрий Шерих. – В середине XVIII в. картографы нередко поступали так же: запечатлевали на картах еще не созданные, но намеченные в замыслах кварталы». Улицы назывались 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Луч, а также 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Круг. Здесь же возникла и Казачья улица – в честь казаков, квартировавших за Невской заставой.

Будущий «Царский городок» на карте Петрограда, 1916 г.

Будущий «Царский городок» даже стал одним из мест, где в 1913 г. проходили народные гуляния по случаю 300-летия царствования Дома Романовых. По соседству с «Царским городком» попечительство о народной трезвости арендовало участок земли для размещения десятков тысяч прибывающих в Петербург рабочих.

До наших дней от построек «Царского городка» не сохранилось почти ничего, кроме зданий психоневрологического института, выстроенного тут в конце 1900-х гг. Он носит имя своего основателя – ученого Бехтерева. Его именем названа ныне и проходящая здесь улица – бывшая Казачья.

Правда, следы «городка» можно все-таки отыскать на картах современного Петербурга, сравнивая их с предреволюционными. Вот они на старых планах – улицы-радиусы, расходящиеся веером. В результате перепланировки и застройки новых кварталов улицы под названиями 1-й, 3-й и 4-й Лучи исчезли, а 2-й Луч остался и по сей день. Часть 4-го Луча вошла в состав улицы Профессора Качалова, часть 1-го Круга – улицы Книпович, а Казачья улица получила имя ученого Бехтерева. От остальных Кругов и Лучей не осталось и следа…

Ч

Чекуши

Свое название эта местность на Васильевском острове получила от колотушек-«чекуш». Ими приходилось разбивать постоянно подмокавшую муку, которая хранилась в находившихся тут когда-то амбарах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)