Д. Валявин - Музеи Московского Кремля

- Название:Музеи Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:20012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-269-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Валявин - Музеи Московского Кремля краткое содержание

Московский Кремль — символ российской государственности. На протяжении многих столетий с этим местом связаны важнейшие события истории нашей страны. Более двух веков назад здесь был создан уникальный музей-сокровищница Оружейная палата. Кроме него в существующий ныне музейный комплекс входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, ансамбль колокольни Ивана Великого. Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 60 тысяч памятников истории, культуры и искусства.

Днем рождения музеев Московского Кремля принято считать 10 марта 1806, когда император Александр I подписал указ «О правилах управления и сохранения в порядке и целости находящихся в Мастерской и Оружейной Палате древностей». Был утвержден музейный статус кремлевского хранилища, определен штат его служителей. В 1807 вышла первая часть «исторического каталога» кремлевских раритетов, составленная заведующим Московским архивом Министерства иностранных дел А. Ф. Малиновским, — «Историческое описание древнего Российского Музея, под названием Мастерской и Оружейной палаты, в Москве обретающегося». Музейное здание было выстроено по проекту архитектора И. В. Еготова у Троицких ворот Кремля в 1806–1810.

Музеи Московского Кремля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Потешная» карета царевича Алексея имеет такую сложную деталь, как поворотный круг, которая в то время только-только начала применяться, и даже не все царские кареты были снабжены подобным приспособлением. Это свидетельствует о том, что русские мастера уже приобрели навыки изготовления этих устройств. Об искусстве кремлевских декораторов говорят и слюдяные оконницы и кожаная обивка «потешных» экипажей. В каждую из дверец и окошки, которых пять у возка и шесть у каретки, вставлена слюда. Она скреплена узкими оловянными полосками в форме кругов или узором более сложного рисунка, у возка с ажурными звездчатыми накладками и бляшками с изображением двуглавых орлов. У каретки подобные элементы выполнены в форме круглой розетки. Посередине ее корпуса располагается белая деревянная планочка, украшенная затейливым узором, написанным голубой, красной и зеленой красками.

Своеобразным декором «потешных» экипажей служат медные гвозди с круглыми выпуклыми шляпками, обильно заполняющие всю их поверхность. Они предназначены для крепления кожаного убранства. Каждый из них обит тисненой кожей с крупным растительным орнаментом, расписанным золотом по красному фону — у возка и по голубому — у каретки. Среди вьющихся растений и виноградных лоз, тюльпанов, плодов и цветов граната изображены резвящиеся путти, экзотические животные и птицы. По архивным документам известно, что кожаное убранство было выполнено в мастерских Московского Кремля.

Каретка и возок являются уникальными произведениями русского средневекового искусства.

Успенский собор

Успенский собор Московского Кремля на протяжении нескольких веков был главным кафедральным храмом России, местом поставления предстоятелей Русской православной церкви и их упокоения. В XV–XIX веках здесь проводились все без исключения церемонии вступления на престол российских монархов. С 1917 и по настоящее время собор является музеем. Прекратившиеся в годы советской власти богослужения были возобновлены в 1990-е.

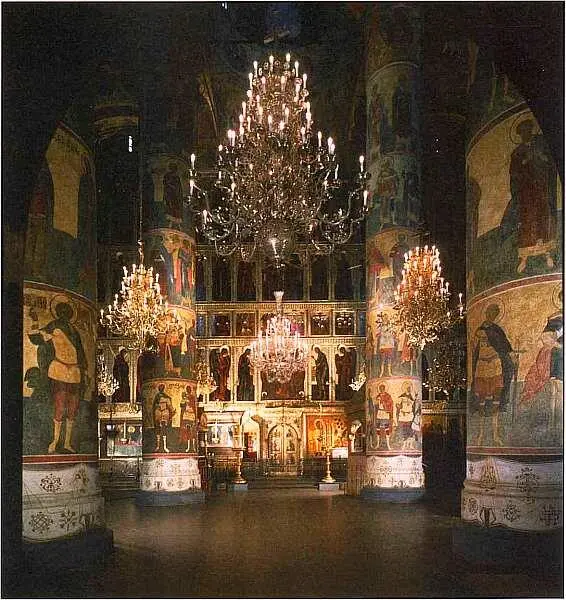

Еще в 1326–1327 при московском князе Иване Калите и митрополите Петре на этом месте был сооружен небольшой белокаменный храм, который в XV веке сменили более грандиозные постройки. Вместо собора, возводившегося в 1472–1474 русскими мастерами Кривцовым и Мышкиным, разрушенного в результате землетрясения, в 1475–1479 итальянцем Аристотелем Фиораванти, приглашенным великим князем Иваном III, было построено существующее здание. Его архитектурный облик определяют как древнерусские черты, так и особенности, присущие итальянскому зодчеству эпохи Возрождения. Пятиглавый собор, построенный в смешанной технике из кирпича и белого камня, отличается цельностью объема и продуманностью композиции, обладает просторным и хорошо освещенным интерьером. Внутреннее убранство храма (стенная роспись, иконы, церковная утварь) и облачения церковнослужителей, исполненные выдающимися мастерами, всегда отличались особой роскошью и великолепием.

Первый иконостас в Успенском соборе появился вскоре после освящения храма в 1481 при участии знаменитого русского иконописца Дионисия. В 1653 по инициативе патриарха Никона создается новый шестнадцатиметровый иконостас. Всего за десять месяцев большой артелью иконописцев (всего около 20 человек) из Ярославля, Костромы и Осташкова, среди которых можно назвать Василия Ильина, Севастьяна Дмитриева, Иосифа Владимирова и братьев Сергеевых, было написано шестьдесят девять икон. Иконостас имеет традиционную пятиярусную структуру и состоит из праотеческого, пророческого, праздничного, деисусного и местного чинов. В деисусный ряд Никон согласно греческим образцам вводит иконы с изображением двенадцати апостолов вместо различных ликов святых, как это было ранее. В местном ряду помещены многие древние иконы, собранные за долгие годы московскими правителями. Они написаны в разное время и в разных местах: новгородская икона «Спас на престоле» («Спас Златая риза») XI века (сохранилась под поздней записью), храмовая икона «Успение Богоматери» (1479), «Спас Ярое око» (происходит из Успенского собора XIV века) и другие. Здесь же находилась Владимирская икона Божией Матери (XII век, ныне — в собрании Государственной Третьяковской галереи), помещавшаяся в специальном киоте слева от царских врат. Сейчас на этом месте — список с чудотворной иконы, исполненный в 1514.

Успенский собор впервые был полностью расписан в 1513–1515. Однако отдельные композиции, скорее всего, появились раньше этой даты. Сохранившиеся в алтарной части храма фрески датируют концом XV — началом XVI века. На каменной алтарной преграде, в нижнем ярусе иконостаса, можно видеть изображения, по-видимому, созданные после 1481 знаменитым Дионисием и его сподвижниками.

Новая роспись выполнена в 1642–1643 согласно указу царя Михаила Федоровича большой (около ста пятидесяти человек) артелью жалованных и кормовых иконописцев из Москвы и целого ряда русских городов во главе с царскими изографами Иваном и Борисом Паисеиными и Сидором Поспеевым. Старые изображения были скопированы, роспись по новому левкасу исполнена с сохранением прежней композиции в технике фрески, а потом прописана темперой по сухой штукатурке. Высокий художественный уровень исполнения царского заказа способствовал тому, что роспись Успенского собора послужила образцом для создания подобных циклов во многих храмах и соборах России.

Фресковый цикл Успенского собора — это большая, хорошо продуманная богословская программа. Здесь представлена история человечества, отраженная в Священном Писании. Расположение сюжетов отвечает представлению о храме как модели Вселенной, с разделением пространства на мир дольний и мир горний. Наверху располагаются наиболее значимые изображения: в центральном куполе — Спас Вседержитель, на парусах — четыре евангелиста, на подпружных арках — апостолы, на сводах — самые существенные эпизоды земной жизни Иисуса Христа и Богоматери.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: