Д. Валявин - Музеи Московского Кремля

- Название:Музеи Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:20012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-269-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Валявин - Музеи Московского Кремля краткое содержание

Московский Кремль — символ российской государственности. На протяжении многих столетий с этим местом связаны важнейшие события истории нашей страны. Более двух веков назад здесь был создан уникальный музей-сокровищница Оружейная палата. Кроме него в существующий ныне музейный комплекс входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, ансамбль колокольни Ивана Великого. Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 60 тысяч памятников истории, культуры и искусства.

Днем рождения музеев Московского Кремля принято считать 10 марта 1806, когда император Александр I подписал указ «О правилах управления и сохранения в порядке и целости находящихся в Мастерской и Оружейной Палате древностей». Был утвержден музейный статус кремлевского хранилища, определен штат его служителей. В 1807 вышла первая часть «исторического каталога» кремлевских раритетов, составленная заведующим Московским архивом Министерства иностранных дел А. Ф. Малиновским, — «Историческое описание древнего Российского Музея, под названием Мастерской и Оружейной палаты, в Москве обретающегося». Музейное здание было выстроено по проекту архитектора И. В. Еготова у Троицких ворот Кремля в 1806–1810.

Музеи Московского Кремля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потир происходит из Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Город в 1152 основал князь Юрий (Георгий) Долгорукий, вскоре по его указу был возведен собор. Возможно, именно он вложил этот церковный сосуд в построенный храм: на чаше потира изображен небесный патрон князя — святой Георгий. Однако время изготовления сосуда неизвестно, по мнению некоторых исследователей, он мог быть вкладом внука Долгорукого — владимирского князя Юрия Всеволодовича, погибшего в марте 1238 на реке Сить во время нашествия Батыя на Русь.

Потир относится к редким памятникам домонгольского периода. Это великолепный образец ювелирного искусства средневековой Руси. Созданный выдающимся мастером, он отличается изысканностью формы, соразмерностью частей и умело выполненным декоративным убранством. Прообразом потира является чаша, которую во время Тайной вечери Христос передал своим ученикам со словами: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Эти слова вырезаны на чаше сосуда, по верхней кромке с внешней стороны. Надпись вызолочена, как и помещенные в медальоны изображения, которые располагаются ниже. На них представлены Спас Благословляющий, Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Гавриил и Михаил, мученик Георгий.

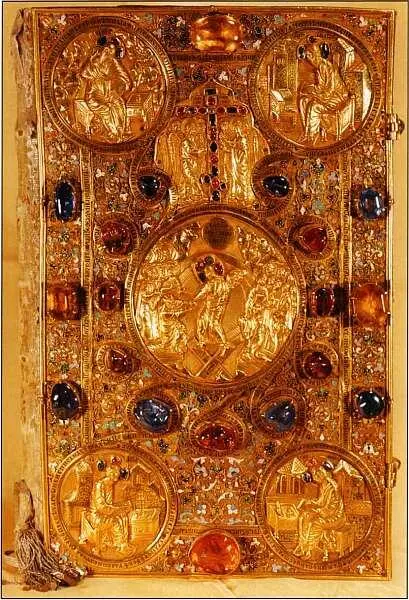

Имеющаяся на окладе драгоценного напрестольного Евангелия черневая надпись свидетельствует о том, что оно было вкладом царя Ивана Васильевича Грозного в Благовещенский собор. Возможно, дар был связан со вступлением царя в третий брак, с Марфой Васильевной Собакиной, 28 октября 1571.

Рукопись Евангелия написана полууставом и дополнена красочными миниатюрами на отдельных листах. Текст сопровождают затейливые буквицы, заставки и концовки, выполненные красками и золотом.

Оклад является своеобразной энциклопедией ювелирного искусства. Выделяются чеканные медальоны со сценой «Сошествия во ад» в центре и изображением четырех евангелистов по углам. Вокруг них и по четырем сторонам оклада проходят золотые ленты с черневыми посвятительными надписями и словами молитвы. Все поле покрывает затейливый сканый узор, между изящными завитками которого залита белая и голубая эмаль, в которую вплавлены капельки золотой зерни. Нежные тона эмали гармонируют с цветом крупных сапфиров, наряду с турмалинами и топазами помещенных в высокие касты и искусно распределенных по поверхности изделия. Дополнением к драгоценному убранству оклада служит закладка-павороза, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.

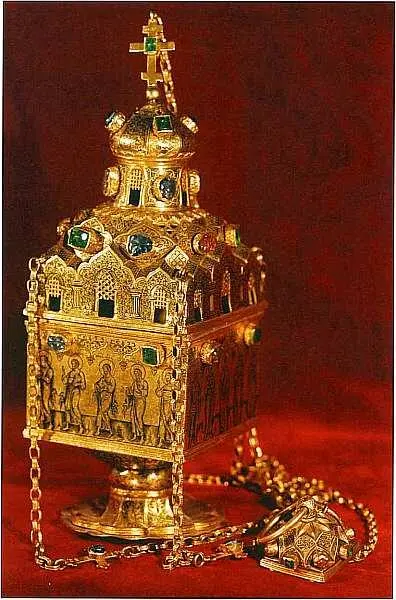

Золотое кадило являлось согласно присутствующей на нем надписи вкладом в Архангельский собор, сделанным царицей Ириной Федоровной Годуновой на помин души ее мужа — царя Федора Ивановича. По своей форме изделие напоминает одноглавый древнерусский храм, украшенный горкой кокошников.

Кадило помещается на поддоне, выполненном в виде многолепестковой розетки. На его стенках расположены исполненные в изысканной графической манере в технике черни фигуры Богоматери, архангелов и святых, а также композиция «Собор архистратига Михаила». Затейливый черневой узор заполняет практически все оставшееся свободное пространство, оставляя место только для крупных, помещенных в высокие касты самоцветов. Ровный насыщенный цвет розовых турмалинов, синих сапфиров, зеленых изумрудов вносит желаемое разнообразие в цветовую гамму этого великолепного произведения древнерусского ювелирного искусства. К кадилу крепятся пять золотых кольчатых цепей. Они соединяются с покоящейся на четырехугольном основании чашечкой, украшенной чернью и драгоценными камнями, наверху которой гладкое кольцо.

Столь искусно исполненное кадило согласно повелению патриарха позволялось использовать только девять раз в году: во время поминальных служб по царю Ивану Грозному и его ближайшим родственникам.

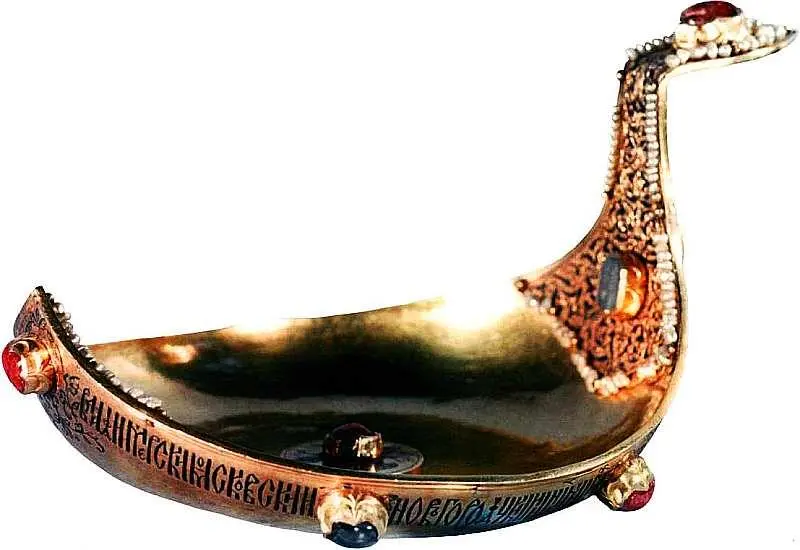

Данный ковш принадлежал царю Михаилу Федоровичу. Черневая надпись с указанием имени правителя и его краткого титула опоясывает изделие с внешней стороны. Его изготовил из цельного куска золота весом около килограмма царский серебряник Третьяк Пестриков. Работая при дворе в первой трети XVII века, он создал немало подобных изделий и сумел передать свое дело по наследству детям и внукам.

Ковш отличается благородством форм и изысканностью отделки. В отличие от большей части его прочеканенной гладкой поверхности ручка и носик украшены обрамленными жемчужной обнизью орнаментами в виде вьющихся, исполненных в технике черни побегов. На дне помещается круглая мишень, в центре которой дано черневое изображение государственного герба — двуглавого орла. Снаружи и внутри в строго определенных местах располагаются вставленные в прочеканенные касты крупные драгоценные камни: красные рубины и голубые сапфиры.

Ковш — один из старинных типов древнерусской посуды. Форму древнейших деревянных ковшей позднее переняли металлические. В эпоху, когда на Руси остро ощущался недостаток драгоценных металлов, они высоко ценились и передавались по наследству. В духовных грамотах московских государей упоминаются как золотые, так и серебряные ковши. К XVI веку в Москве была выработана своеобразная форма этих изделий: низкая, широкая, с плоским дном. Их использовали во время торжественных церемоний в Кремле и за его пределами. Из них пили широко распространенный на Руси хмельной напиток — мед, отличавшийся разнообразными вкусовыми качествами и цветом. Красный мед подавали в золотом ковше, белый — в серебряном. Нередко такие изделия служили украшением царского поставца, устанавливаемого в Грановитой палате или других парадных залах. Русские цари дарили их иноземным монархам, жаловали за хорошую службу, принимали в виде подарка от своих подданных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: