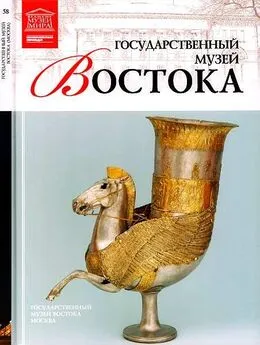

Т. Мкртычев - Государственный музей Востока Москва

- Название:Государственный музей Востока Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Мкртычев - Государственный музей Востока Москва краткое содержание

Государственный музей Востока является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно отражено искусство Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки. Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. В постоянных экспозициях, посвященных искусству Кореи, Китая, Японии, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Бирма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Индонезия), Кавказа (Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан, Армения), Ирана, Индии, Средней Азии и других стран, представлено свыше 147 500 произведений.

Обложка: «Сосуд в виде рога с протомой Пегаса».

Государственный музей Востока Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По иконографии статуя повторяет стиль анамиё. Его родоначальником был известный скульптор Кайкей (1185–1220). Вероятно, это изваяние выполнено кем-то из его ближайших учеников.

В XIII веке в Японии буддийские монахи по образцу китайской церемонии сформировали собственный ритуал совместного употребления чая. В XV столетии знаменитый монах, художник и поэт Иккю Содзюн обучил чайной церемонии своего ученика Сюко, который ввел ее в обиход при дворе сёгуна Асикага Ёсимицу. С этого момента она стала одним из основных элементов культурной жизни японского общества. Важную роль в чайной церемонии играет чаша для чая (тяван). Чаши типа раку впервые были изготовлены в конце XVI века. В его основе лежала эстетика грубоватой крестьянской утвари, когда красота раскрывается в асимметричности, сдержанности, безыскусности. Согласно преданию, военный диктатор Тоётоми Хидэёси (1536–1598), восхищенный подобной чашей, пожаловал мастеру, сделавшему ее, именную печать с иероглифом «раку» — «наслаждение, удовольствие, радость». Это название закрепилось за изделиями не только знаменитого керамиста, но и продукцией его последователей, работавших в той же технологии по тем же принципам.

На данной чаше по тусклой черной глазури светлой матовой нанесен образ бабочки и скорописью написан иероглиф, означающий «сон». Это сочетание указывает на знаменитый сюжет, описанный китайским философом Чжуан-цзы (IV–III века до н. э.), в котором соединились сон и явь. «Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой… Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не мог понять, то ли я — Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка. То ли бабочка, которой приснилось, что она Чжуан Чжоу».

Культура и искусство Японии начиная с конца периода Нара (646–794) испытывали на себе огромное влияние континентальных соседей и, прежде всего, Китая. Одним из его проявлений стало распространение в домашнем интерьере расписных ширм. Со временем они сделались обязательной частью оформления жилищ богатых горожан и дворцов знати.

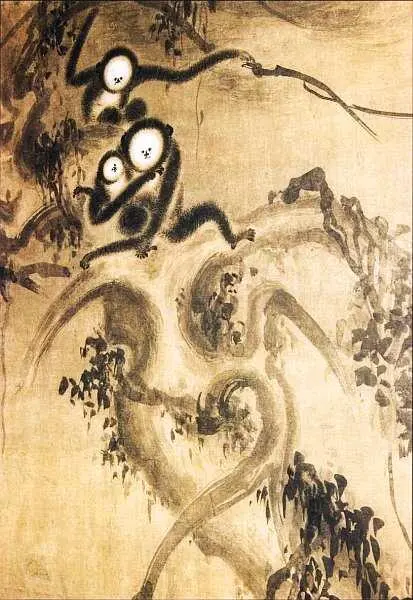

Автором росписи данной ширмы является известный художник Кано Тосюн. Сюжет для его работы — буддийская притча о том, что человек в своем стремлении к счастью в этом бренном мире уподобляется обезьянам, которые в своем неведении пытаются поймать отражение луны в воде. Изображение выполнено в технике монохромной живописью тушью. Считается, что первым в Японии в ней начал писать чаньский монах Муци (конец XII — первая половина XIII века). Эта техника получила название суйбокуга (картина, написанная разведенной тушью). По мнению наставников буддийской школы Чань, в простой черной туши содержатся все краски мира, и она более всего подходит для передачи окружающего человека многообразия.

В 1641 японские правители закрыли страну для европейцев, оставив только порт Нагасаки, через который осуществлялась торговля с внешним миром. Долгое время монополия на торговлю с Японией принадлежала голландской Ост-Индской компании. Среди предметов экспорта, популярных в Европе, особое место занимали различные фарфоровые изделия.

Данный кофейник, выполненный в духе восточной эклектики, сделан исключительно на экспорт — в Японии в то время кофе никто не пил. Он — образец продукции фарфоровых мастерских Арита (префектура Сага) конца XVII — начала XVIII века. Такие изделия стали называться Ко-Имари (Старый Имари).

Известно, что кофе получил распространение в Европе после безуспешной осады турками Вены в 1683, когда в их покинутом лагере были найдены большие запасы кофейных зерен. С этого времени кофе стал популярным напитком, а кофейни превратились в своего рода мужские клубы.

Ножки сосуда имеют вид фигурок китайских мальчиков (карако), символизирующих многочисленное потомство и радость. На тулове изображены журавли и сосны, означающие долголетие. Исследователи пока не могут установить, что же послужило прототипом для данного диковинного кофейника. В других мастерских, делавших посуду на экспорт, такой вид изделия неизвестен.

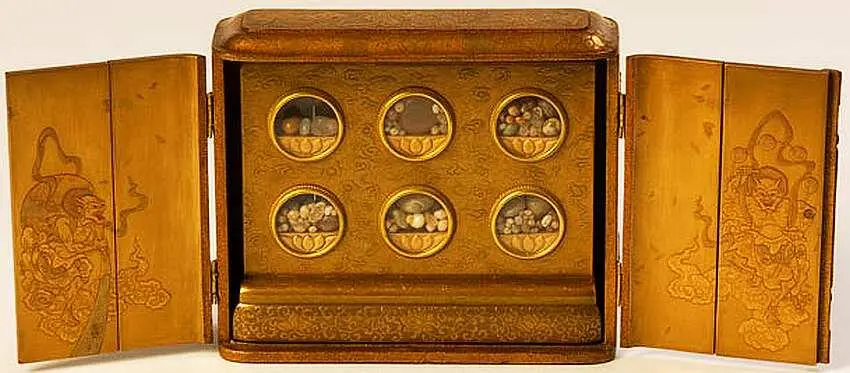

Почитание реликвий в буддизме началось еще в Индии, с момента кремации и разделения праха Будды между восемью народами, исповедовавшими учение. В дальнейшем культ святых останков (на санскрите — «шарира») получил широкое распространение по всем регионам, куда проник буддизм. Шарира хранились в небольших контейнерах (реликвариях), имевших разную форму, которые замуровывались в специальные мемориальные сооружения, называвшиеся ступа.

Появление в Японии культа шарира (на японском — «сяри») относится к концу VI века, когда здесь начали сооружаться первые буддийские монастыри, в которых обязательным элементом были пагоды («башни сокровищ»). Здесь, как и в Китае, они как ступы служили объектами сохранения реликвий и поклонения им.

Особую популярность почитание святых мощей Будды приобрело в период Камакура (1185–1333), когда стали строиться специальные павильоны для ритуала поклонения «сяри». В это же время возник большой спрос на переносные реликварии, что породило целое направление в буддийском искусстве Японии.

Данный реликварий представляет собой прямоугольный деревянный футляр, в который вставлены шесть стеклянных контейнеров. Они содержат мелкие камешки отполированного светлого агата, помещенные на чашечки цветка лотоса из позолоченного серебра. Камешки символизируют реликвии (сяри). Футляр закрывается с двух сторон дверцами, на них изображены охранители учения. Так реликварий превращается в переносной ящичек.

Китагава Утамаро — выдающийся художник направления укиё-э. Это понятие (буквально — «плывущий мир») в контексте буддийского учения означает «бренный, изменчивый, иллюзорный мир». Большую популярность в городской культуре Эдо (1603–1868) получил такой вид искусства, как гравюра, которую стали называть укиё-э «картины изменчивого мира». Изначально гравюры были черно-белыми, в их изготовлении использовалась только черная тушь. С начала XVIII века их раскрашивали вручную, а со временем появилась техника многоцветной печати. Репертуар укиё-э был необычайно широк: он включал пейзажи, жанровые сцены, портреты актеров и актрис, эротические сценки и многое другое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: