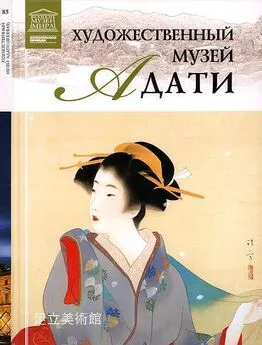

С. Хромченко - Художественный музей Адати Япония

- Название:Художественный музей Адати Япония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-44-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Хромченко - Художественный музей Адати Япония краткое содержание

Художественный музей Адати (Япония) известен не только тем, что здесь представлено около 1500 выдающихся произведений национальной живописи XX века, но также своими роскошными садами. «Сад, говоря иными словами, — это свиток с нарисованным на нем самой жизнью пейзажем», — любил говорить основатель музея Адати Дзэнко. Всего на территории музея шесть великолепных садов, в которых посетителям гулять запрещено, можно лишь созерцать их из специально построенных павильонов.

Обложка: Кабураки Киёката. «Игра в раковины. Досуг в период Тэммэй». Фрагмент.

Художественный музей Адати Япония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если в поэзии, например в творчестве Мацуо Басё, эта птица связана с зимой или осенью, одиночеством или старостью, то XX век сообщил образу ворона новые оттенки смысла.

Композиции Токуоки Синсэна незамысловаты. Он изображал в своих работах один-два цветка, избегая ярких красок, четких контуров, прописанных деталей. Следуя принципам ваби-саби, красоты неброской, ускользающей, быстротечной, а потому неизбежно несущей оттенок грусти, художник акцентировал внимание на неповторимости каждого цветка, добавляя, словно для контраста, другой. Он мог бы повторить вслед за мастером чайной церемонии: «Один цветок лучше, чем сто, дает почувствовать цветочность цветка».

Сложное понятие «ваби-саби» трудно перевести на язык другой культуры. «Ваби» акцентирует простой, строгий тип красоты и созерцательное, безмятежное, отвлеченное восприятие действительности. «Саби» ассоциировалось с красотой безмолвия и старости, и сегодня слова, связанные с «саби», используются больше, чтобы передать чувство одиночества и красоты древности, в то же время это слово имеет подтекст: «покорность, скромность, нечто, сделанное со вкусом». Постепенно эти понятия перешли в категорию эстетическую. Средневековые мастера чайной церемонии учили, что чувство прекрасного не должно поддаваться четким определениям; они делали акцент на пустоте, отсутствии украшений и строгой простоте чайной церемонии, в которой особое значение придавалось наличию ваби-саби как идеальной формы красоты, рождающейся в душе.

Очарование молодой девушки переданы художником лаконично и продуманно, но в соответствии с традициями изображения красавиц, хотя и в значительной мере переосмысленными мастером. Травянисто-зеленый цвет кимоно с белыми цветами хорошо подчеркивает обаяние героини. Белый платок в руке придает ей еще больше свежести. Мягкий серовато-зеленый фон без лишних деталей углубляет состояние покоя, позволяя сосредоточиться на внутреннем состоянии модели.

Перед зрителем — образец зрелого стиля Симэя, когда он начал рисовать портреты современных красавиц — женщин, живших по соседству, в его районе.

Терасима Симэй изучал рисунок, каллиграфию, поэзию и литературу с детства. Изображения красавиц стали одной из его любимых тем, особенно в середине 1960-х. Мастер нарисовал десятки портретов майко — учениц гейш. Данная работа — прекрасный пример его стиля. Майко представлена во всей прелести юной, еще естественной красоты, но уже постигающей искусство быть истинной красавицей, «человеком искусства». Именно так переводится это японское понятие, характеризующее женщину, в высокой степени владеющую музыкой, танцами, грацией, искусством беседы, чайной церемонии и умением радовать взор своим обликом, регламентированным давними традициями.

Согласно представлениям традиционной японской религии Синто, все явления и объекты природы одушевлены и обожествлены. В каждом живет свой дух, божество — ками. Это относится и к горам, и к источникам, и к камням, к животным, и к птицам. Природные образы по сей день играют большую роль в японских литературе и мировосприятии, но используются в качестве символов для передачи определенных чувств, мыслей, настроений.

Олени в синтоизме считаются посланниками богов и являются священными животными. Они были связаны с культом плодородия, о чем свидетельствует миф о богине Тамацухимэ, которая распорола брюхо оленю и на его крови посеяла рис, давший ростки на следующее же утро. В поэзии это животное устойчиво ассоциируется с осенью, когда мягкие, бархатные рога самцов — панты — костенеют. Олени вступают в поединки за право стать вожаком стада, громким криком вызывая достойных соперников на турнир. С приходом сумерек, когда природа затихает, эти трубные крики слышны то тут, то там, равно как и скрежет рогов дерущихся в жестокой схватке животных. Зная это, понимаешь смысл хайку поэта Бусона:

Вот уж не время —

Что там за гость стучится?

В горах крики оленей.

или стихов другого автора, Сарумару Даю:

В теснинах гор

Сквозь ворох кленовых листьев

Проходит олень.

Я слышу стонущий голос.

До чего тогда осень грустна!

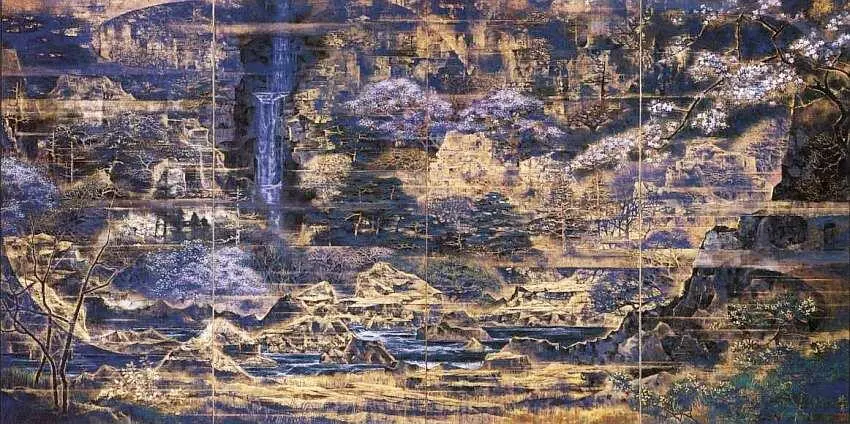

Удостоенный многих наград за свои произведения, Гото Сумио — сын главного священника буддийского храма в Чиба — начал рисовать с самого раннего возраста. Его выразительные, масштабные композиции, посвященные временам года, находящиеся в персональном музее художника на острове Хоккайдо, пронизаны не просто любовью к природе, а особой религиозной торжественностью.

Эта пышная, эффектная весенняя композиция восхищает своей необычностью, почти сказочностью, возникающей от сочетания золотого фона с ночным синим и бархатистым черным. Пространство словно построено из отдельных планов, наслаивающихся друг на друга, подобно театральным кулисам, но каждая деталь, каждый элемент пейзажа — горы, вода ручья, камни, деревья — при всей цветовой условности поразительно достоверны. Хотя художник создает композицию из четырех частей, он мыслит ее как европейскую картину, имеющую постоянное место на стене, а не как ширму, которую можно перемещать в интерьере, создавая торжественные акценты или выделяя камерные пространства.

Некоторые свои произведения, выполненные в более традиционной форме раздвижных дверей — фусума, он пожертвовал японским храмам.

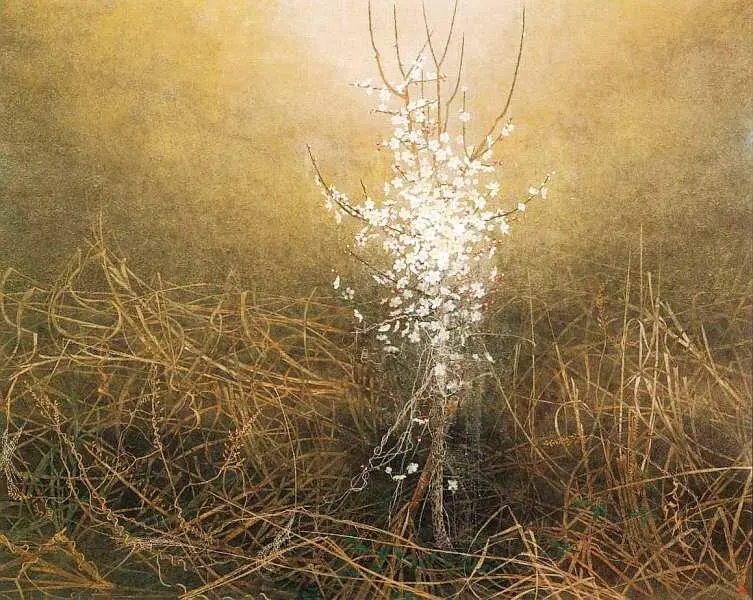

Кажется, к образу цветущей сливы, к которому художники обращались не одно столетие и чье воплощение зритель уже неоднократно видел даже на страницах этого альбома, трудно что-нибудь добавить и найти какие-то новые варианты данной темы. Однако Маэхара Мицуо нашел, не придумал, а именно увидел в горах, в префектуре Сидзуоки, маленькое отважное деревце, раздвинувшее сухую спутанную траву. Мастер, по его словам, остро ощутил живучесть белых цветков сливы, пережившей суровую зиму в горах, цветущей несмотря ни на что, и в своей работе честно и любовно запечатлел этот увиденный в действительности, неизменно волнующий момент — ослепительное чудо пробуждающейся природы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: