Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург

- Название:Санкт-Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Норинт

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7711-0216-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург краткое содержание

Книга Б. К. Пукинского, построенная в форме вопросов и ответов, повествует о наиболее интересных событиях и фактах из истории Санкт-Петербурга и его сегодняшней жизни, о природных условиях региона, о памятниках скульптуры и архитектуры, которыми так богат город. Вы сможете узнать, когда и где появились в Петербурге первые часы или фонари, сколько было в нем наводнений, где жила Пиковая дама и где находятся самые молодые в городе сфинксы.

Третье издание книги потребовало ее значительной переработки с учетом многих реалий нашего времени.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих побольше узнать о Петербурге, о его истории и культуре.

Санкт-Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из архивных материалов известно, что дом представлял собой двухэтажное здание на каменном фундаменте. Квартира состояла из десяти комнат. В одной из них в 50-х годах XVIII века набирались мозаичные портреты, экспонируемые сейчас в запах Государственного Русского музея. Другая комната служила для проведения опытов по изучению электричества. Значительную часть участка при доме занимал «ботанический огород».

В 1748 году рядом с жилым домом по проекту самого ученого была построена первая научная химическая лаборатория в России. Она представляла собой небольшое каменное здание со сводами из трех комнат. В самой просторной комнате находились химические печи, дистилляционные аппараты и прочие приборы. Здесь производились все важнейшие физико-химические опыты. Результаты их обрабатывались в соседней комнате, где хранились весы, микроскопы и другие точные приборы. Третья комната служила складом для хранения материалов и реактивов.

В лаборатории на Васильевском острове М. В. Ломоносов работал в области технологии фарфора и стекла. Эксперименты, проведенные здесь ученым, в 1756 году дали ему возможность открыть закон сохранения веса веществ.

Один из уникальных экспонатов Центрального музея связи имени А. С. Попова — первый электромагнитный телеграфный аппарат. Его создатель П. Л. Шиллинг — выдающийся ученый, путешественник, инженер, изобретатель. Он занимался исследованиями в области истории и языков народов Азии, организовал первую в России гражданскую литографию, в 1812 году произвел на Неве взрыв изобретенной им мины с электрическим запалом.

9 октября 1832 года у себя на квартире (Марсово поле, 7) Шиллинг провел первую публичную демонстрацию своего электромагнитного телеграфа. Затем изобретатель установил телеграфную связь между Зимним дворцом и зданием Министерства путей сообщения. Это была первая в мире линия электрического телеграфа. Шиллинг является также автором проекта первой в мире подводной электротелеграфной линии, которая должна была связать Петербург с Кронштадтом. Но внезапная смерть талантливого изобретателя в 1837 году приостановила уже начатые работы по строительству этой линии. На Марсовом поле, на фасаде дома № 7, где жил и умер П. Л. Шиллинг, укреплена мемориальная доска.

13 сентября 1838 года гуляющие по набережной Невы с удивлением наблюдали необычную шлюпку. В ней сидело 12 человек, но никто из них не греб веслами. Не было трубы, и не слышно было стука двигателя, уже знакомого по входившим тогда в моду пароходам. Поэтому было совершенно непонятно, какая сила вращает гребные колеса, с помощью которых судно двигалось вверх по реке. Только немногие знали, что идут испытания первого в мире электрохода — судна, приводимого в движение электричеством. Электродвигатель питался током батареи, состоявшей из 320 гальванических элементов.

Во время испытания шлюпки на ее борту находились русские академики — физик Э. X. Ленц, математик М. В. Остроградский, знаменитый мореплаватель вице-адмирал И. Ф. Крузенштерн. Здесь же присутствовал и главный виновник торжества — профессор Б. С. Якоби, сконструировавший первый электропривод, который и позволил привести в движение судно. Еще 27 мая 1837 года Якоби писал президенту Петербургской Академии наук о своем стремлении добиться «того, чтобы мое новое отечество, с которым я уже связан многими узами, не лишилось славы сказать, что Нева раньше Темзы или Тибра покрылась судами с магнитными двигателями».

Изобретатель был горд тем, что его идея претворена в жизнь. А этой небольшой шлюпке суждено было стать родоначальницей современных гигантских электроходов, пересекающих огромные морские пространства.

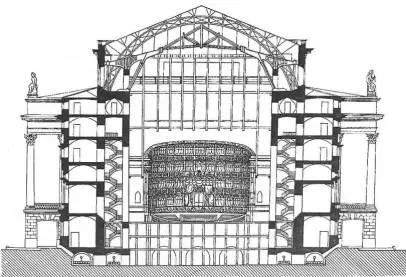

Возведенное в 1828–1832 годах здание Александрийского театра (ныне Академический театр драмы имени А. С. Пушкина) пленяет не только своим внешним видом, сочетающим простоту, торжественность и пропорциональность всех частей и деталей. Оно поражает также смелостью решения инженерно-технических проблем. По проекту, разработанному архитектором К. И. Росси совместно с директором Александровского чугунолитейного завода инженером М. Ф. Кларком, впервые в истории строительства театров покрытие здания и перекрытие над сценой и зрительным залом выполнялись в металле.

Поперечный разрез зала Александрийского театра. Чертеж начала XIX века

Наружные стены здания должны были стать опорой для железных арочных ферм пролетом 29,8 м и несущих кровлю стропил, а внутренние продольные стены — основанием для ферм, несущих чердачное перекрытие и подвесной потолок над зрительным залом. Но нашлись люди, и среди них крупные специалисты, усомнившиеся в прочности ферм. Дело было передано на усмотрение Николая I, который незамедлительно дал указание приостановить все работы. Обиженный недоверием и убежденный в надежности спроектированной конструкции, зодчий 4 сентября 1829 года направил письмо министру двора Волконскому. В нем говорилось:

«Как я, так и г. Кларк, отвечаем честью и головой, что от упомянутой крыши не произойдет ни малейшего несчастья и что все устройство будет иметь надлежащую прочность… В случае, когда бы в упомянутом здании от устройства металлических крыш произошло какое-нибудь несчастье, то в пример для других пусть тот же час повесят меня на одной из стропил театра… Так, Ваше сиятельство, да удостоит Е.и.в. поверить словам благородного художника, у которого одно правило — любовь и честь моего здания».

Прошло почти 170 лет, а металлические конструкции и поныне несут на себе громадный свод зрительного зала.

В начале XIX века на имя графа Милорадовича, бывшего в то время генерал-губернатором Петербурга, поступил необычный и дерзкий проект от самоучки-инженера мещанина Торгованова. Он предлагал прорыть под Невой тоннель, который должен был связать Васильевский остров с Адмиралтейским.

Получив от Милорадовича ответ, что это пустая затея, Торгованов заявил: «Осуществление сего проекта будет делом достойным России и приумножит ее славу». Он заверял графа, что за свой проект отвечает головой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: