Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург

- Название:Санкт-Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Норинт

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7711-0216-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург краткое содержание

Книга Б. К. Пукинского, построенная в форме вопросов и ответов, повествует о наиболее интересных событиях и фактах из истории Санкт-Петербурга и его сегодняшней жизни, о природных условиях региона, о памятниках скульптуры и архитектуры, которыми так богат город. Вы сможете узнать, когда и где появились в Петербурге первые часы или фонари, сколько было в нем наводнений, где жила Пиковая дама и где находятся самые молодые в городе сфинксы.

Третье издание книги потребовало ее значительной переработки с учетом многих реалий нашего времени.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих побольше узнать о Петербурге, о его истории и культуре.

Санкт-Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще подростком Екимова где-то на юге подобрали солдаты одного полка, который после турецких походов попал в Петербург. Здесь показавшего способности к разным художествам мальчика определили в ремесленную школу при Академии художеств, где он освоил все тонкости медного и чеканного мастерства. Трудно перечислить все, что было отлито Екимовым в бронзе. Наиболее крупные его работы — это памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, установленные перед Казанским собором (скульптор Б. И. Орловский), Суворову на Марсовом поле (скульптор М. И. Козловский), Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве (скульптор И. П. Мартос).

У Василия Екимова обучался художественному литью скульптор П. К. Клодт. В это время Екимов уже был заведующим литейной мастерской Академии художеств.

Талантливый самородок, мастер каменных дел С. К. Суханов родился в 1768 году в глухой деревне Завотежице Евдской волости Вологодской губернии в семье пастуха. Его матери в голодную зиму нередко приходилось собирать подаяние, чтобы прокормить семью. Когда Самсону исполнилось 9 лет, он стал работать, а в 14 лет «ходил на барках» грузчиком. Бурлачил на Каме, Волге, Двине и Сухоне. Затем судьба забросила его под Архангельск, а в 1784 году — на Шпицберген, где он занимался «звериным промыслом».

В возрасте 31 года Самсон Суханов приехал в Петербург и поступил на строительство Михайловского замка. Здесь он быстро постиг искусство каменотеса и вскоре стал в Петербурге лучшим мастером каменных дел. Прошло немного времени, и он уже стал самостоятельно брать заказы на исполнение самых сложных и ответственных каменных и мраморных работ.

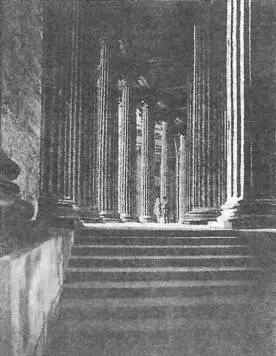

Суханов со своей артелью возводит колоннаду Казанского собора со стороны Невского проспекта, а также изготовляет монолитные гранитные колонны, украшающие собор внутри; руководит строительством гранитной набережной Стрелки Васильевского острова; исполняет аллегорические фигуры, размещенные у основания Ростральных колонн (автор скульптур неизвестен). По заданию А. Н. Воронихина Суханов с артелью производит вырубку двенадцати колонн для портика главного фасада Горного института. Из пудостского камня он высекает две скульптурные группы «Похищение Прозерпины Плутоном» (скульптор В. И. Демут-Малиновский) и «Геркулес, удушающий Антея» (скульптор С. С. Пименов), органично вошедших в композицию портика здания Горного института. Им высечены фигуры Александра Македонского, Пирра, Аякса и Ахиллеса (скульптор Ф. Ф. Щедрин), украшающие Адмиралтейскую башню.

Колоннада Казанского собора

Суханов выполняет заказ по изготовлению пьедесталов для памятников Кутузову и Барклаю-де-Толли у Казанского собора, Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Под его руководством были одеты в гранит берега Крюкова канала. По методу, разработанному этим замечательным умельцем, добывались гранитные блоки для монолитных колонн Исаакиевского собора.

Будущий декабрист Н. А. Бестужев в журнале «Сын Отечества» за 1820 год писал: «Мы ищем удивительных вещей в чужих краях… и проходим мимо сих чудных, неимоверных колонн с самым обыкновенным любопытством… Суханов одним опытом дошел до того, что может выломать такой кусок камня, какой ему угодно…» По способу прославленного каменотеса был добыт и гранитный монолит для Александровской колонны на Дворцовой площади. Исключительный восторг и удивление современников вызывала высеченная Сухановым из огромного гранитного монолита весом до 10 тысяч пудов ванна для Баболовского дворца в Царском Селе. «…Столица наша превратится вскорости в новые Фивы, — писал журналист и издатель „Отечественных записок“ П. П. Свиньин, — позднее потомство будет спорить, люди или исполины создали град сей. Честь и слава Суханову!» Незаурядность мастера-ваятеля привлекла внимание и известного художника В. А. Тропинина. В 1823 году им был написан замечательный портрет Суханова. Самсон Суханов был не только техническим исполнителем. Он был еще тонким мастером и обладал большим художественным чутьем. Прекрасно понимая замысел автора, воплощая этот замысел в камне, он нередко вносил нечто свое, что делало это произведение еще более совершенным.

Шли годы. Менялись вкусы. Классический стиль был уже не в моде. Многие архитекторы оказались не у дел. Лишился заказов и Суханов, Печальным был конец этого талантливого выходца из народа. В 1837 году его имущество продается с молотка. Незадолго до смерти, в 1840 году, больной Суханов подает на «высочайшее имя» прошение о помощи. Перечислив наиболее значительные свои работы, он писал, что, отстраненный от всяческих полезных работ, «сам впал с несчастным семейством моим в злосчастную нищету и в дряхлости моей оною вымучен питаться горестнейшим подаянием…»

Но Суханов был больше не нужен, и в помощи ему отказали.

План организации первого в истории отечественного флота кругосветного путешествия был предложен И. Ф. Крузенштерном, он же руководил его осуществлением.

26 июля 1803 года два корабля — «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна и «Нева» под командованием Ю. Ф. Лисянского — снялись с якорей в Кронштадтской гавани и под парусами, с попутным ветром, ушли в дальнее плавание. Путь лежал через Атлантический океан к мысу Горн и далее в Тихий океан. Корабли, каждый из которых совершал самостоятельное плавание, побывали у берегов Камчатки, Японии, Китая, Аляски…

Памятник И. Ф. Крузенштерну

Во время путешествия членами экспедиции производились многочисленные океанографические, метеорологические, астрономические исследования. Были собраны ценные материалы по географии, зоологии, ботанике, а также богатейшие этнографические коллекции. Был составлен атлас, содержащий более 100 карт и рисунков. В итоге экспедиция сделала большой вклад в отечественную и мировую науку.

«Нева» пришла в Кронштадт на две недели раньше «Надежды», которая вернулась на Кронштадтский рейд 7 августа 1806 года. Памятник И. Ф. Крузенштерну сооружен по проекту скульптора И. Н. Шредера и архитектора И. А. Монигетти. Его открытие состоялось 6 ноября 1873 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: